Chi non ha mai usato la parola “ambaradam” per descrivere una situazione caotica o un miscuglio confuso di oggetti e persone? Ma vi siete mai chiesti da dove provenga questo termine così curioso?

Per scoprirlo, dobbiamo fare un salto indietro nel tempo, in un periodo storico tanto lontano quanto drammatico: la Guerra d’Etiopia, un conflitto che segnò profondamente il nostro paese e che, in maniera inaspettata, ha lasciato tracce anche nel nostro lessico quotidiano.

Il Contesto Storico: L’Italia Fascista e l’Etiopia

Per comprendere l’origine di “ambaradam”, dobbiamo tornare indietro nel tempo fino agli anni ’30, quando l’Italia, sotto il regime fascista di Benito Mussolini, perseguiva ambiziosi progetti di espansione coloniale. Tra questi, spiccava il desiderio di conquistare l’Etiopia, una delle poche nazioni africane rimaste indipendenti dopo la spartizione coloniale del continente tra le potenze europee.

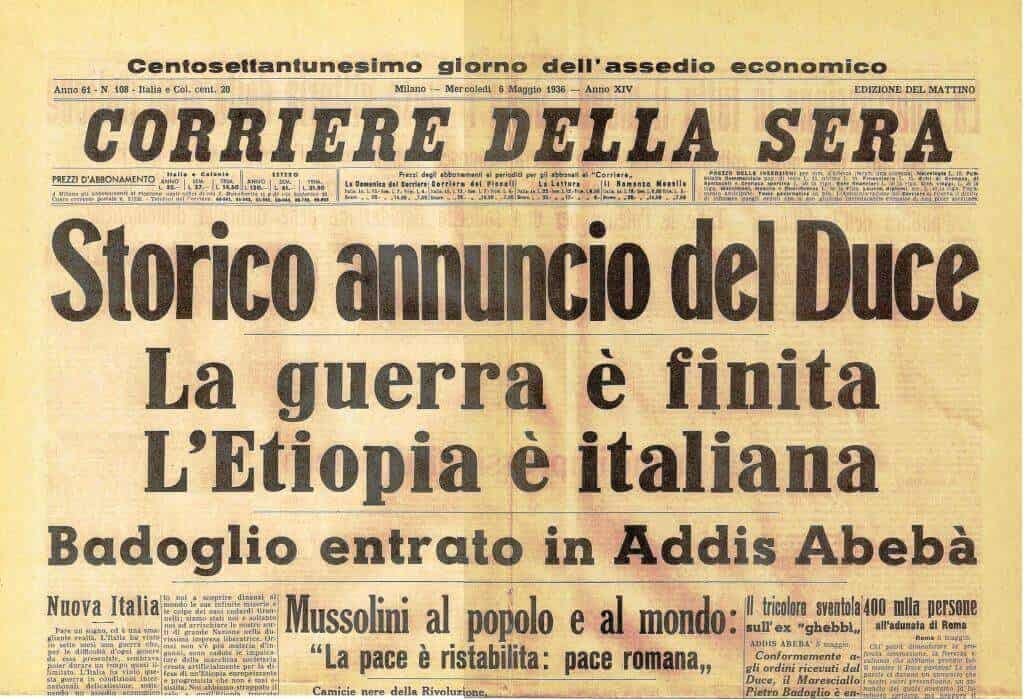

Mussolini vedeva nell’Etiopia una grande opportunità per accrescere il prestigio internazionale dell’Italia e per espandere il proprio impero coloniale. Così, il 3 ottobre 1935, le truppe italiane invasero l’Etiopia. Fu l’inizio di una guerra brutale, che si concluse con l’occupazione del paese e la proclamazione dell’Impero Italiano dell’Africa Orientale, ma che vide anche l’uso di metodi brutali e una repressione feroce contro la popolazione etiope.

La Battaglia di Amba Aradam

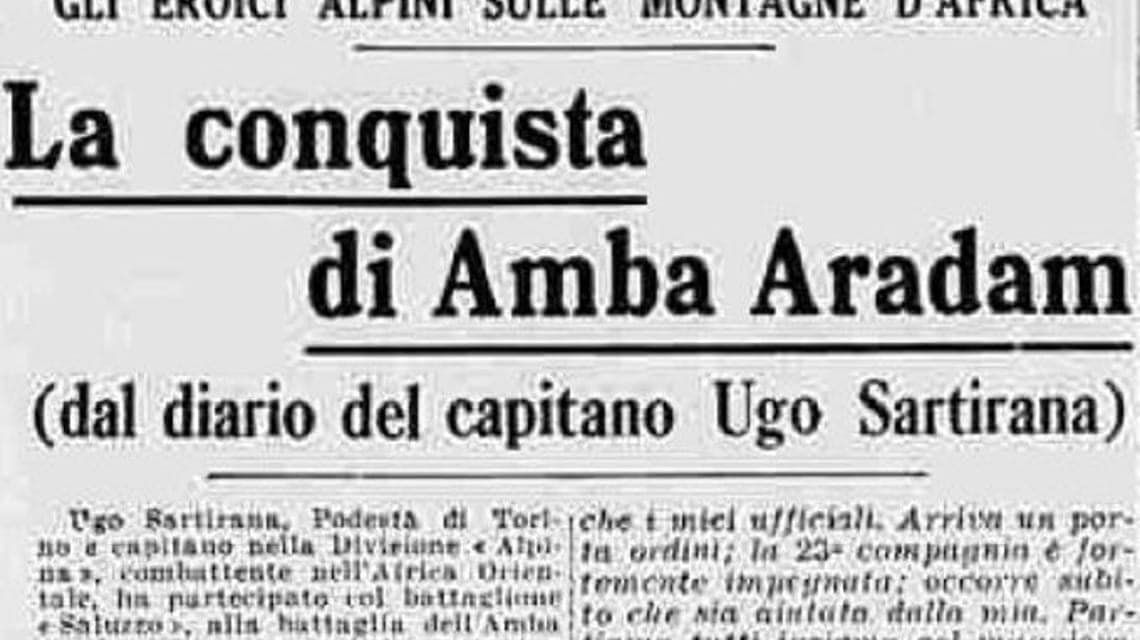

Nel febbraio del 1936, durante questa sanguinosa campagna, si svolse una delle battaglie più famose del conflitto: la battaglia di Amba Aradam. Amba Aradam non è altro che il nome di una montagna situata nella regione del Tigrè, nel nord dell’Etiopia. Questo massiccio montuoso, alto circa 2.700 metri, rappresentava un’importante roccaforte naturale per l’esercito etiope, guidato dal ras (titolo etiope equivalente a duca) Mulugeta Yeggazu.

Le truppe italiane, sotto il comando del maresciallo Pietro Badoglio, circondarono la montagna e attaccarono gli etiopi con una potenza di fuoco schiacciante. L’operazione fu caratterizzata da grande caos e disordine, sia sul piano tattico che logistico. Le difficoltà del terreno montuoso, la resistenza disperata degli etiopi e le condizioni climatiche avverse contribuirono a creare una situazione estremamente caotica, tanto che gli stessi soldati italiani descrissero l’operazione come un “ambaradam”, un termine che iniziava già a circolare tra le truppe come sinonimo di confusione e disordine.

La battaglia si concluse con una vittoria italiana, ma a un costo umano altissimo. Le forze etiopi furono decimate, e il loro comandante, ras Mulugeta, fu ucciso. L’Italia riuscì a conquistare l’Amba Aradam, ma il prezzo pagato in termini di vite umane e risorse fu enorme. Questa vittoria fu ottenuta anche grazie all’uso di gas tossici e altre armi proibite, un aspetto della guerra che ha macchiato per sempre la reputazione dell’Italia del tempo.

L’Evoluzione della parola “Ambaradam”

Dopo la battaglia, la parola ambaradam cominciò a diffondersi tra i soldati italiani, che la utilizzavano per descrivere il caos e la confusione tipici di molte operazioni militari. Col passare del tempo, il termine varcò i confini del contesto militare per entrare nel linguaggio comune.

Gli italiani iniziarono a usare ambaradam per riferirsi a qualsiasi situazione caotica o ingarbugliata, perdendo progressivamente il legame diretto con l’evento storico da cui aveva avuto origine. La parola si adattò al linguaggio quotidiano, trovando impiego in contesti familiari, lavorativi e sociali per descrivere il disordine, un miscuglio di cose senza un apparente filo logico.

Oggi, ambaradam viene comunemente utilizzato per indicare un gran caos, un guazzabuglio di situazioni o oggetti, spesso con un tono leggero e ironico. Non è raro sentirlo pronunciare in frasi come “Che ambaradam c’è in questa stanza!” o “Ieri in ufficio c’era un vero ambaradam”. La parola, con il suo suono esotico e divertente, è diventata una parte integrante del lessico italiano, dimostrando come anche un episodio tragico e complesso possa lasciare tracce nella cultura e nel linguaggio di un popolo.

Ambaradam e la cultura italiana

L’influenza di ambaradam nella cultura italiana non si limita solo al linguaggio parlato. La parola ha trovato spazio anche in letteratura, cinema e musica, contribuendo a descrivere situazioni comiche, paradossali o drammatiche. Nel corso degli anni, il termine ha mantenuto il suo potere evocativo, capace di dipingere un’immagine immediata di disordine e confusione.

La sua versatilità l’ha resa una parola particolarmente amata da scrittori e sceneggiatori, che l’hanno usata per arricchire dialoghi e narrazioni, spesso con una punta di ironia. La forza espressiva di “ambaradam” risiede proprio nella sua capacità di sintetizzare in un’unica parola l’idea di un caos totale, ma spesso anche in un contesto in cui il disordine assume un carattere quasi comico o surreale.