Nel 1971, lo psicologo Philip Zimbardo diede vita a uno degli esperimenti più controversi nella storia della psicologia sociale: l’esperimento carcerario di Stanford. La sua domanda di partenza era semplice quanto inquietante: cosa spinge persone comuni a compiere azioni malvagie?

L’obiettivo dello studio era comprendere come le dinamiche di prigionia potessero influenzare il comportamento umano, trasformando persone considerate “buone” in carnefici o vittime. Attraverso la simulazione di una prigione nei sotterranei del campus di Stanford, Zimbardo cercò di esplorare le sfumature del male e del potere.

L’esperimento di Stanford: tra ricerca e provocazione

Per selezionare i partecipanti, gli sperimentatori pubblicarono un annuncio su un giornale locale, offrendo 15 dollari al giorno per due settimane di partecipazione. Tra i candidati, furono scelti 24 studenti universitari ritenuti psicologicamente stabili, privi di precedenti penali e senza inclinazioni violente.

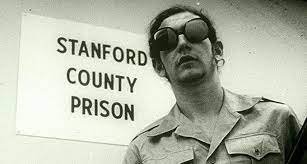

Zimbardo, oltre a supervisionare lo studio, assunse il ruolo di sovrintendente carcerario, consentendogli di monitorare l’esperimento senza interromperlo. I partecipanti furono divisi casualmente tra guardie e detenuti tramite il lancio di una moneta. Le guardie ricevettero uniformi, occhiali da sole a specchio e manganelli, strumenti simbolici del potere. I detenuti, invece, furono privati dei loro effetti personali, vestiti con uniformi anonime e identificati solo tramite numeri.

Fin dai primi giorni, i ruoli iniziarono a influenzare i comportamenti. Le guardie, sentendosi legittimate dall’autorità conferita loro, cominciarono a imporre regole rigide per mantenere l’ordine. I detenuti, inizialmente riluttanti a prendere sul serio il loro ruolo, iniziarono a manifestare segni di frustrazione e ribellione. La dinamica tra potere e sottomissione si fece sempre più intensa.

La discesa nel caos: quando il ruolo diventa identità

L’esperimento, previsto per durare due settimane, fu interrotto dopo appena sei giorni. Il motivo? Le guardie stavano sviluppando comportamenti sempre più sadici, infliggendo punizioni umilianti e abusi psicologici ai detenuti. Cinque partecipanti, in preda a crolli emotivi, dovettero essere rilasciati prima della conclusione dello studio.

La domanda che Zimbardo si pose di fronte alla crescente violenza fu tanto sconvolgente quanto cruciale: cosa stava trasformando studenti equilibrati e rispettosi della legge in carnefici crudeli?

Secondo Zimbardo, il fenomeno osservato prese il nome di Effetto Lucifero. Questo termine rappresenta la capacità umana di compiere azioni malvagie non per intrinseca cattiveria, ma come risultato delle circostanze e del contesto sociale. Non è il male che siamo, ma il male che possiamo diventare. Quando si perde la percezione dell’individualità e si assume un ruolo imposto dall’autorità, la linea tra giusto e sbagliato diventa sfumata.

Il potere della situazione: vittime e carnefici

L’Effetto Lucifero mostra come il male non sia una caratteristica fissa dell’individuo, ma una potenzialità latente. Persone comuni, inserite in un contesto autoritario e privati della responsabilità personale, possono compiere atti disumani. L’esperimento rivelò come il potere esercitato in modo incontrollato possa portare a comportamenti estremi: le guardie, sentendosi protette dalla legittimazione dell’autorità, giustificarono le loro azioni come necessarie al mantenimento dell’ordine.

Le prigioni diventano così una metafora del potere: da una parte le guardie, investite di autorità, dall’altra i prigionieri, spesso ridotti al silenzio e alla sottomissione. Nell’esperimento, metà dei partecipanti trasformati in guardie svilupparono atteggiamenti aggressivi e umilianti nei confronti dei detenuti, superando quella sottile linea che separa l’applicazione della disciplina dall’abuso.

Il bene e il male: due facce della stessa medaglia

Zimbardo scoprì che creare un ambiente dominato dal potere assoluto e dalla privazione dell’identità personale può spingere le persone a superare i limiti della moralità. L’autore spiegò come il male possa emergere non solo dall’indole personale, ma anche dalla situazione in cui ci si trova. Non esistono “mostri nati tali”, ma individui che, posti in contesti estremi, possono perdere la capacità di giudicare criticamente le proprie azioni.

Secondo Zimbardo, quella che sembrava una prigione simulata era diventata una prigione reale nell’esperienza dei partecipanti. Questo fenomeno si collega alla “ridefinizione della situazione” teorizzata da Stanley Milgram, dove la perdita di autonomia e responsabilità personale porta alla deindividuazione: i partecipanti percepivano le loro azioni come parte del gruppo e non come decisioni individuali.

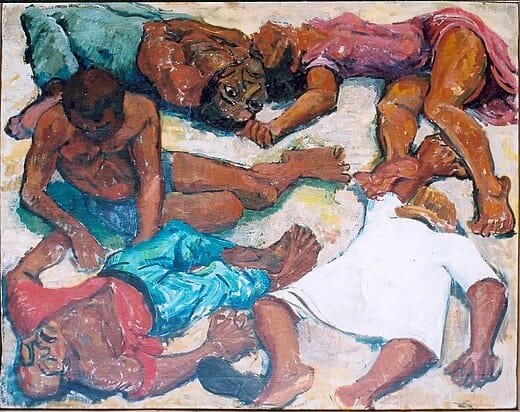

La rilevanza dell’Effetto Lucifero è emersa nuovamente durante lo scandalo delle torture nella prigione di Abu Ghraib, dove militari statunitensi abusarono dei prigionieri durante l’occupazione militare dell’Iraq iniziata nel 2003. Le immagini delle umiliazioni ricordano tristemente le dinamiche osservate nell’esperimento di Stanford. Anche in quel caso, individui comuni, investiti di autorità e privati di controllo, superarono la linea tra disciplina e abuso.

L’esperimento di Stanford continua a essere uno specchio scomodo della natura umana, capace di riflettere il potere distruttivo delle circostanze e dell’autorità incontrollata.