E se ti dicessi che dietro le quinte della politica italiana c’è stato un accordo segreto con organizzazioni terroristiche per salvaguardare la stabilità del paese?

Il “Lodo Moro” è uno degli episodi più controversi e misteriosi della storia italiana del dopoguerra, un patto segreto che, secondo molti, rappresenta il compromesso tra il governo italiano e il terrorismo palestinese negli anni ’70. Questa storia, avvolta da segretezza e negazioni ufficiali, solleva questioni cruciali sulla moralità, la sicurezza nazionale e la politica estera. Ma cosa fu esattamente il Lodo Moro e quali furono le sue conseguenze?

L’Italia degli Anni di Piombo

Per comprendere il Lodo Moro, è essenziale inquadrare l’Italia nel contesto degli “Anni di Piombo”, un periodo caratterizzato da intense tensioni politiche e sociali, segnato da violenze di gruppi estremisti, sia di destra che di sinistra. In questo clima, l’Italia si trovava a dover gestire anche l’influenza e la presenza di organizzazioni terroristiche internazionali, tra cui i gruppi palestinesi legati all’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP).

L’OLP, impegnata nella lotta per la liberazione della Palestina, aveva ramificazioni in tutta Europa, e l’Italia, per posizione geografica e relazioni diplomatiche, divenne un teatro importante per queste operazioni. Negli anni ’70, i servizi segreti italiani iniziarono a temere che la presenza palestinese potesse portare a un’escalation di violenze sul territorio italiano, già scosso da atti terroristici interni.

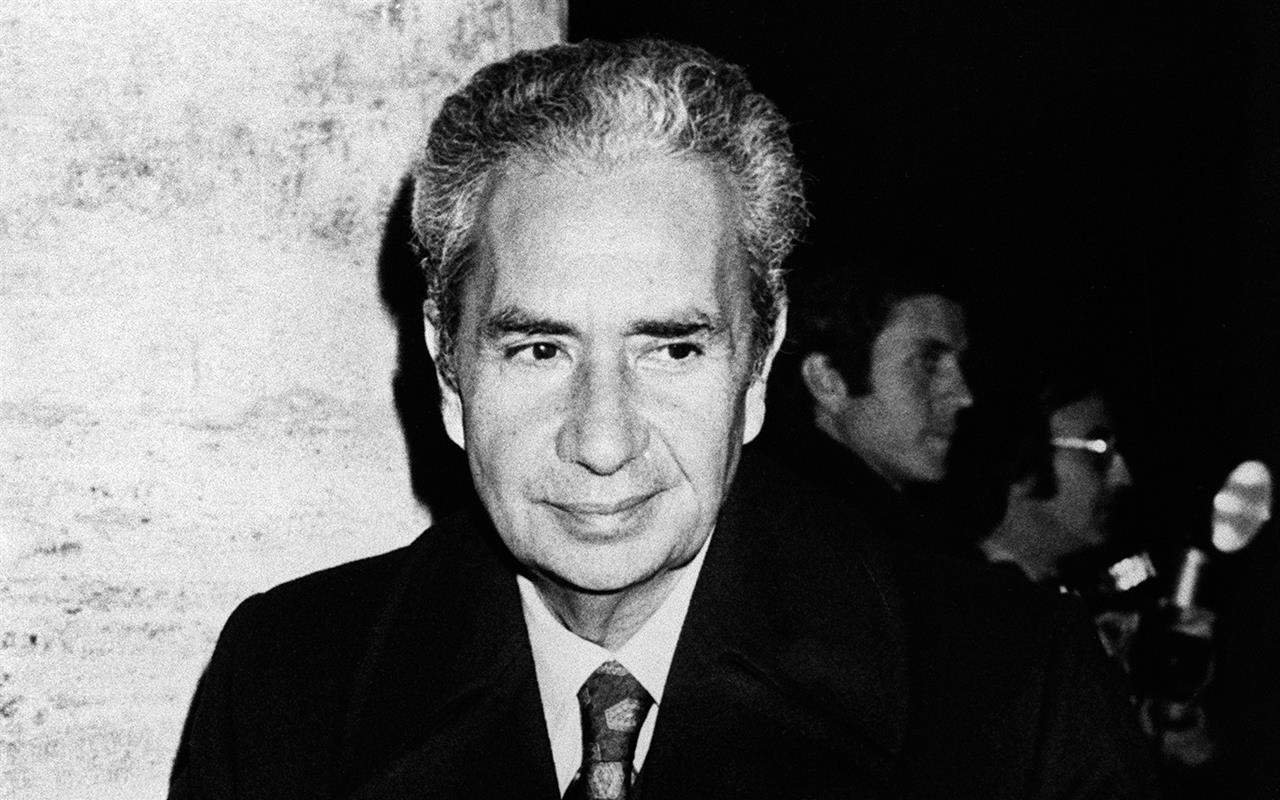

Aldo Moro, una delle figure politiche più influenti della Democrazia Cristiana, fu protagonista della politica italiana di quel periodo. Moro, conosciuto per la sua capacità di mediazione e il suo approccio pragmatico, era ben consapevole delle pressioni che l’Italia stava affrontando. Fu in questo contesto che, secondo alcune fonti, Moro negoziò un accordo segreto con l’OLP, noto come “Lodo Moro”.

Il Lodo Moro

Il presunto accordo, mai ufficialmente riconosciuto, prevedeva che l’Italia concedesse una sorta di “tregua” ai terroristi palestinesi: in cambio della garanzia che nessun attentato sarebbe stato compiuto su suolo italiano, l’Italia avrebbe permesso il transito e l’uso del suo territorio ai membri dell’OLP per operazioni contro obiettivi israeliani o occidentali all’estero. In altre parole, l’Italia si impegnava a non interferire con le attività dell’OLP, purché queste non minacciassero direttamente la sicurezza italiana.

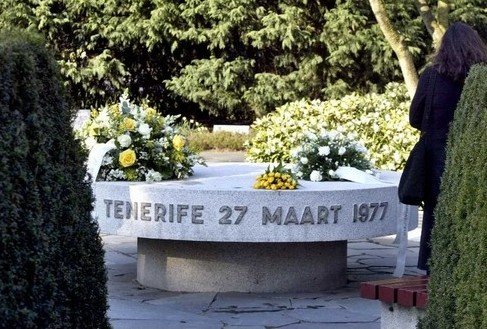

Il Lodo Moro, sebbene non sia mai stato formalmente riconosciuto, è stato menzionato in diverse inchieste e testimonianze. Uno degli episodi più significativi legati a questo accordo fu il dirottamento del volo Lufthansa 181 nel 1977, quando un gruppo di terroristi dirottò l’aereo, chiedendo la liberazione di membri della RAF (Rote Armee Fraktion) detenuti in Germania. L’aereo atterrò a Mogadiscio, dove un’operazione delle forze speciali tedesche pose fine al dirottamento. Durante questa crisi, emerse che l’Italia giocò un ruolo chiave nel facilitare il rilascio degli ostaggi, alimentando sospetti su possibili accordi segreti tra il governo italiano e i gruppi terroristici palestinesi.

Inoltre, testimonianze emerse negli anni successivi indicarono che Moro avesse effettivamente negoziato con l’OLP, garantendo loro una sorta di immunità operativa in Italia. Tuttavia, la documentazione ufficiale riguardo a questo presunto patto rimane scarsa e frammentaria, e molte delle informazioni disponibili derivano da fonti indirette, tra cui le testimonianze di ex funzionari dei servizi segreti.

Il simbolo dell’età del compromesso

Se il Lodo Moro esistette veramente, le sue conseguenze furono profonde. Da un lato, sembra che l’accordo riuscì a evitare che l’Italia venisse colpita da attentati palestinesi su larga scala, come quelli che devastarono altri paesi europei in quegli anni. Dall’altro, però, sollevò gravi questioni etiche e politiche. Può un governo legittimamente negoziare con terroristi? E a quale prezzo?

La vicenda di Moro, culminata con il suo rapimento e l’omicidio da parte delle Brigate Rosse nel 1978, aggiunge ulteriore complessità al mistero. Alcuni hanno suggerito che il sequestro di Moro fosse legato in qualche modo al Lodo, e che il suo assassinio possa essere stato favorito da forze oscure interessate a mantenere il segreto su questi accordi. Tuttavia, queste rimangono speculazioni e teorie non confermate.

Nonostante la mancanza di prove definitive, il Lodo Moro è entrato nel mito della politica italiana, diventando un simbolo delle ambiguità e dei compromessi che caratterizzarono gli Anni di Piombo. La sua storia è stata oggetto di numerose inchieste giornalistiche, documentari e libri, che hanno cercato di gettare luce su uno dei capitoli più oscuri della storia recente d’Italia.

Alcuni vedono nel Lodo Moro un esempio di realpolitik, una scelta difficile ma necessaria per salvaguardare la sicurezza nazionale in un contesto estremamente pericoloso. Altri, invece, lo considerano una macchia sulla storia della Repubblica, un esempio di come lo Stato italiano abbia ceduto a pressioni terroristiche, compromettendo i propri valori fondamentali.