Oggi, il 28 marzo, ricorre l’anniversario di un evento cruciale nella storia del Tibet: la rivolta del 1959. Questo episodio segnò profondamente le relazioni tra il popolo tibetano e il governo della Repubblica Popolare Cinese, con conseguenze che risuonano ancora oggi.

Le proteste scoppiarono in un contesto di tensioni accumulate nel corso degli anni, culminando in una violenta repressione da parte delle autorità cinesi e nell’esilio del Dalai Lama, che da allora ha continuato a rappresentare la lotta del Tibet per la propria identità.

Antefatti: tensioni crescenti tra Tibet e Cina

Negli anni ’50, il Tibet viveva sotto un’influenza crescente da parte della Cina comunista. La situazione si aggravò nel 1951, quando il governo di Pechino impose l’Accordo dei Diciassette Punti, un documento che sanciva l’integrazione del Tibet nella Repubblica Popolare Cinese. Sebbene l’accordo promettesse di preservare l’autonomia culturale e religiosa del Tibet, nei fatti portò a un progressivo controllo cinese sulla regione. Molti tibetani percepivano questa situazione come una perdita della propria sovranità, alimentando il malcontento.

Già nel 1956 si erano registrate le prime insurrezioni nelle regioni di Kham e Amdo, dove la resistenza tibetana si scontrò con l’Esercito Popolare di Liberazione. Le autorità cinesi risposero con dure repressioni e deportazioni, esasperando ulteriormente il clima di tensione. Nel frattempo, il Dalai Lama, figura spirituale e politica del Tibet, cercava di mantenere una posizione diplomatica, tentando di mediare con Pechino senza successo.

La scintilla della rivolta: 10 marzo 1959

La tensione esplose definitivamente il 10 marzo 1959, quando si diffuse la voce che le autorità cinesi volessero arrestare o addirittura eliminare il Dalai Lama. L’episodio scatenante fu l’invito da parte dell’esercito cinese al Dalai Lama per partecipare a una rappresentazione teatrale nella loro base militare, senza scorta armata. Questo fece temere un possibile rapimento o assassinio.

Migliaia di tibetani si radunarono attorno al Palazzo del Potala, residenza del Dalai Lama a Lhasa, per proteggerlo. La protesta crebbe rapidamente di intensità, trasformandosi in una vera e propria insurrezione popolare contro la presenza cinese. I manifestanti chiesero l’indipendenza del Tibet e il ritiro delle forze cinesi.

La repressione cinese: la battaglia di Lhasa

La risposta delle autorità cinesi fu immediata e brutale. Tra il 17 e il 20 marzo, le forze dell’Esercito Popolare di Liberazione iniziarono a bombardare Lhasa con l’artiglieria pesante. Seguì una repressione feroce: interi quartieri vennero distrutti, mentre i soldati cinesi eseguirono arresti di massa e fucilazioni pubbliche.

Si stima che decine di migliaia di tibetani siano stati uccisi durante la repressione. Molti monasteri furono saccheggiati e distrutti, un duro colpo per la cultura e la religione tibetana. Secondo alcune fonti, oltre 80.000 tibetani furono costretti a fuggire dal paese nei mesi successivi.

La fuga del Dalai Lama: un viaggio disperato

Di fronte alla crescente violenza, il Dalai Lama decise di lasciare il Tibet. Nella notte del 17 marzo 1959, travestito da soldato, fuggì dal Palazzo del Norbulingka e iniziò un viaggio pericoloso attraverso l’Himalaya. Accompagnato da un piccolo gruppo di fedelissimi, attraversò montagne impervie e territori controllati dalle forze cinesi, rischiando più volte di essere catturato.

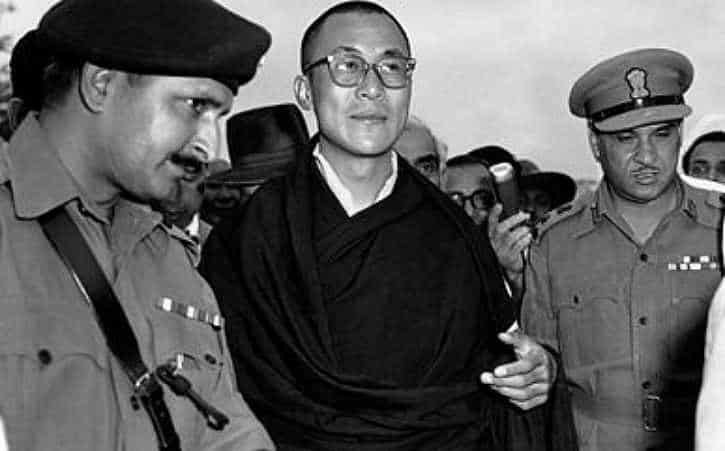

Dopo due settimane, il 31 marzo, il Dalai Lama e il suo seguito raggiunsero l’India, dove il governo di Jawaharlal Nehrugli concesse asilo politico. Si stabilì a Dharamsala, che divenne il centro del governo tibetano in esilio e della diaspora tibetana.

Dopo aver soffocato la ribellione, il governo cinese consolidò il proprio controllo sul Tibet. Nel 1965, la Cina istituì la Regione Autonoma del Tibet, riducendo ulteriormente il potere delle istituzioni tibetane. Le politiche di Pechino portarono a una progressiva sinizzazione della regione, con migliaia di cinesi Han trasferiti in Tibet per alterarne la demografia.

Nel corso degli anni, numerose organizzazioni internazionali hanno denunciato violazioni dei diritti umani, tra cui persecuzioni religiose, arresti arbitrari e repressione della cultura tibetana. Il Tibet rimane uno dei temi più delicati nelle relazioni tra la Cina e la comunità internazionale.