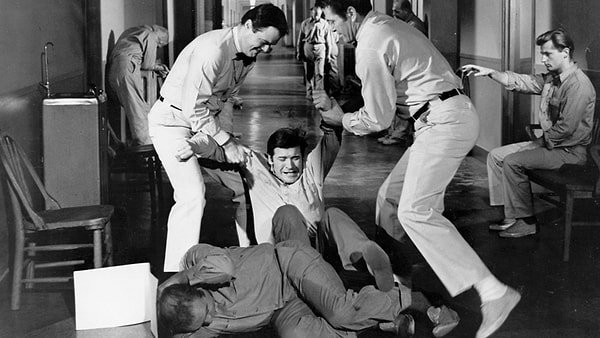

Nel 1973, un esperimento sconvolse il mondo della psichiatria. Otto persone perfettamente sane varcarono le soglie di dodici ospedali psichiatrici negli Stati Uniti, raccontando una bugia tanto semplice quanto potente: “Sento delle voci”. Nessuna diagnosi pregressa, nessun comportamento anomalo, nessun segno di malattia. Eppure, furono tutti internati. Etichettati come schizofrenici. Trattenuti per giorni, settimane, perfino mesi. Nessuno – tra gli psichiatri, gli infermieri, lo staff medico – riuscì a smascherare l’inganno.

Quello che potrebbe sembrare l’inizio di un racconto distopico è, in realtà, uno degli esperimenti più controversi e rivoluzionari della psicologia contemporanea, ideato dallo psicologo David Rosenhan. Il suo obiettivo era tanto audace quanto inquietante: mettere alla prova la capacità del sistema psichiatrico di distinguere chi è davvero malato da chi non lo è.

Essere sani in luoghi folli

Il titolo della ricerca – “On Being Sane in Insane Places” – è già di per sé una dichiarazione d’intenti. Tradotto in italiano: “Essere sani in luoghi folli”. Un titolo che sembra una provocazione, ma che si basa su una domanda reale e urgente: fino a che punto possiamo fidarci delle diagnosi psichiatriche? E soprattutto, quanto il contesto e i pregiudizi influenzano la percezione della salute mentale?

Rosenhan selezionò otto volontari – tra cui psicologi, psichiatri, artisti e studenti di medicina – tutti senza alcuna storia di disturbi mentali. Ognuno si presentò in un ospedale diverso, riferendo un unico sintomo inventato: sentivano voci indistinte che ripetevano parole come “vuoto”, “cavo”, “tonfo”. Tutto il resto – biografia, relazioni, comportamento – era rigorosamente reale e perfettamente ordinario.

Il risultato? Tutti e otto furono internati. In sette casi, la diagnosi fu schizofrenia. In un caso, disturbo maniaco-depressivo. Una volta dentro, i finti pazienti si comportarono normalmente, affermando che le voci erano cessate e che si sentivano bene. Ma la macchina clinica era già in moto. Nessuno venne riconosciuto come sano. Anzi, ogni gesto quotidiano – prendere appunti, passeggiare, osservare – veniva interpretato alla luce della diagnosi iniziale.

Il paradosso si fece ancora più chiaro quando furono gli altri pazienti internati, non i medici, a riconoscere la messinscena: “Tu non sei pazzo. Sei un giornalista. O un dottore”. La lucidità dei malati reali contro la cieca routine degli operatori sanitari.

La seconda parte: la sfida dell’ospedale

A quel punto, l’esperimento aveva già sollevato un polverone. Ma Rosenhan volle andare oltre. Dopo la pubblicazione dei risultati, un grande ospedale psichiatrico statunitense – sicuro delle proprie competenze diagnostiche – lo sfidò: “Mandaci i tuoi finti pazienti. Li scopriremo”.

Rosenhan accettò. Avvisò l’ospedale che nei successivi tre mesi avrebbe inviato alcuni pseudo-pazienti. Lo staff, allertato, passò al setaccio ogni nuovo ricovero. Dei 193 pazienti entrati in quel periodo, 41 vennero identificati come impostori.

Il colpo di scena? Rosenhan non aveva inviato nessuno. Nessuno. L’ospedale aveva visto fantasmi, proiezioni delle proprie paure, dimostrando – ancora una volta – quanto siano labili i criteri diagnostici quando filtrati da aspettative e pregiudizi.

Le conseguenze: diagnosi, etichette e percezioni

L’esperimento di Rosenhan non fu solo una critica al sistema psichiatrico. Fu una riflessione profonda sulla fragilità del giudizio clinico, sull’influenza dell’ambiente e soprattutto sulla pericolosità delle etichette. Una volta che qualcuno è definito “malato”, ogni suo comportamento viene reinterpretato in funzione di quella diagnosi. L’individuo scompare, lasciando spazio alla patologia.

Come scrisse lo stesso Rosenhan:

“È evidente che non possiamo distinguere i sani dai malati all’interno degli ospedali psichiatrici.”

Questa constatazione non è solo una critica alla psichiatria, ma un campanello d’allarme per ogni campo in cui le categorie diagnostiche rischiano di diventare gabbie. Le sue implicazioni toccano il diritto, l’etica, la medicina e persino la nostra vita quotidiana: quante volte, infatti, giudichiamo qualcuno sulla base di un’etichetta, senza concedergli lo spazio per essere altro?

Oggi: cosa resta di Rosenhan?

Cinquant’anni dopo, il dibattito sollevato da Rosenhan è ancora aperto. Alcuni hanno criticato l’etica e la metodologia dell’esperimento. Altri lo hanno difeso come un atto di rottura necessario. Ma in un’epoca in cui il benessere mentale è al centro dell’agenda pubblica, la sua domanda rimane più attuale che mai: che cos’è davvero la follia? E soprattutto, chi decide dove finisce la normalità e dove inizia la malattia?

Forse, come ci ha insegnato Joshua Norton – l’imperatore folle di San Francisco – e come ci ha ricordato David Rosenhan – lo psicologo che sfidò il sistema dall’interno – la verità più profonda si trova proprio dove meno ce l’aspettiamo: tra ciò che consideriamo anormale e ciò che crediamo di sapere.