Io non sono tanto sicuro di respirare quanto lo sono del fatto che la certezza del male o dell’errore di una data azione è di solito l’unica forza invincibile che ci sospinge, essa e nient’altro che essa, a condurre a fondo quell’azione.

Come definireste quella sensazione, simile a una forza, a un impulso interiore irresistibile, che talvolta ci spinge inesorabilmente verso l’autodistruzione? In variabili più o meno gravi e invasive, sospetto che tutti l’abbiamo provata almeno una volta nella vita.

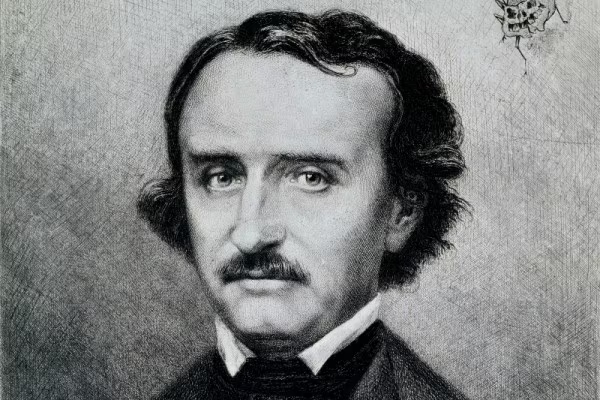

Edgar Allan Poe, grande maestro della narrativa gotica e della rappresentazione dell’angoscia esistenziale dell’uomo, ci fornisce la risposta.

Edgar Allan Poe

Ricordiamo che Poe ha vissuto una vita decisamente turbolenta sin dall’infanzia, dettata nel 1810 dall’abbandono del padre e l’anno seguente dalla tragica morte della madre a causa di una feroce tubercolosi polmonare. Queste disgrazie familiari lo portano a Richmond, in Virginia, presso la famiglia di John Allan, mercante di tabacco, e di sua moglie Frances Valentine Allan. L’ambiente e le tradizioni sudiste si radicano ben presto nello spirito dell’autore, tanto che alcuni elementi legati al suo folclore trovano subito terreno fertile nel suo genio creativo: storie di fantasmi e di cimiteri, di spiriti e cadaveri erranti nelle foreste arricchiscono un ben più vasto repertorio del sovrannaturale, che impregnerà la sua vasta produzione letteraria.

La sua antologia dell’orrore infatti è ricca anche di racconti che affrontano i motivi del delirio e della follia, ma la definizione a questa forza strisciante la possiamo trovare in un racconto in particolare.

Pubblicato nel “Graham’s magazine” a luglio del 1845, Il genio della perversione – o Il demone della perversità – è l’opera che meglio incarna l’osservazione di Charles Baudelaire per quanto riguarda la poetica dell’orrore di Edgar Allan Poe: l’assurdo che si insedia nell’intelletto, e lo governa con una logica spietata. L’“assurdo”, qui, assume i pericolosi tratti di un impulso autodistruttivo che cova, latente, dentro ogni singola persona e attende il momento giusto per scivolare nell’intelletto e bloccare gli ingranaggi della ragione.

La prima parte del racconto si presenta al lettore come una sorta di saggio psicoanalitico, dove Poe – attraverso la voce di un protagonista-narratore fittizio – cerca di fornire una spiegazione sia sull’esistenza e sulla natura di questo sentimento primitivo e irriducibile, sia sul suo modus operandi. Questo demone insito in ognuno di noi, secondo la rappresentazione di Poe, spingerebbe l’uomo a compiere gratuitamente azioni malvagie solo per il gusto di farlo, soltanto perché le sue vittime sono ben consapevoli che non dovrebbero farlo.

Il demone della perversità

Siamo sull’orlo di un precipizio. Vi gettiamo dentro un’occhiata, e malessere e vertigini ci colgono. Il nostro primo impulso è di tirarci via dal pericolo. Nondimeno, inesplicabilmente, restiamo. A poco a poco il nostro malessere, la vertigine, l’orrore sfumano dentro la nuvola di una sensazione ineffabile. A gradi ancora più impercettibili questa nuvola assume una forma, come il vapore di quella bottiglia dalla quale usci un genio, nelle Mille e una Notte. Ma questa nostra nuvola sull’orlo del precipizio si condensa in una forma assai più terribile di qualsiasi genio o demonio da racconto, in nient’altro che un’idea, ma paurosa idea, in un’idea che ci agghiaccia il midollo delle ossa con la feroce voluttà del suo orrore. Ed è semplicemente l’idea delle sensazioni che proveremmo durante il rovinoso precipitare di una caduta da simile altezza. Questa caduta e l’annientamento fulmineo che ne conseguirebbe, noi cominciamo a desiderarla ardentemente; e perché?

Nulla può anteporsi tra il demone della perversità e il suo scopo di annientamento dell’individuo.

Non è possibile ricavare da questo istinto incontrollato e compulsivo di autodistruzione una spiegazione razionale, un “principio intelligibile” che ne motivi l’esistenza o la ragione per cui agisce; nemmeno il narratore, una delle sue innumerevoli vittime, potrebbe delinearne una. Dal suo racconto, infatti, traspare solamente la brama di oblio e supplizio che il demone della perversione insinua nell’intelletto umano, ma soprattutto l’inutilità di ogni sforzo volto a resistergli:

L’impulso diviene velleità, la velleità si trasforma in desiderio, il desiderio in una irrefrenabile bramosia, e la bramosia (con rincrescimento e mortificazione profondi, e in disprezzo di ogni conseguenza) finisce per essere soddisfatta.

A seguito di questa iniziale digressione in forma saggistica, densa di informazioni ed esemplificazioni circa il vero e proprio protagonista del racconto – il demone della perversione – il narratore si presenta come una sua vittima, confessando di aver adottato un’introduzione così “prolissa” al fine di rendere comprensibile la sua situazione al lettore e di non essere ritenuto pazzo.

Attraverso un brevissimo resoconto, il narratore rivela di aver ucciso un uomo sostituendo una normale e inoffensiva candela – posata sul comodino della stanza della vittima designata – con una appositamente avvelenata, approfittando del luogo angusto e mal areato. La mattina successiva l’uomo viene ritrovato morto a causa dei vapori velenosi inalati durante la notte, ma nessun sospetto ricade sul vero colpevole che, impunito, eredita i suoi beni. Trascorrono molti anni e la presunzione di essere completamente al sicuro, di non aver nulla da temere nonostante il terribile crimine compiuto, diventa per lui fonte di enorme compiacimento.

Una soddisfazione che piano piano si traduce in un pensiero fisso, minaccioso e ossessivo che, come una pianta velenosa che affonda le sue radici nella mente dell’uomo crescendo a dismisura fino ad occuparne tutto lo spazio, non cessa di riecheggiare dentro di lui, in ogni momento, senza un secondo di tregua. “Sono salvo”, continua a ripetersi in un ritornello infinito, talvolta senza nemmeno rendersene conto. Finché un giorno, questa litania sussurrata sotto voce finisce per emergere dalle labbra del protagonista con una piccola, decisiva aggiunta: Ed ecco, in un accesso di petulanza, le rimodellai come segue: “sono salvo, sono salvo – sì – se non sarò così sciocco da confessare la cosa”.

È proprio qui che inizia a germogliare il conflitto con il genio della perversione, che si insinua nella mente del malcapitato e vi affonda crudelmente i suoi artigli. Subito il protagonista si sente avvolto da un gelo insopportabile, accompagnato dalla consapevolezza della natura invincibile di tale suggestione:

E ora la suggestione da me stesso casualmente procuratami, che io potessi essere tanto sciocco da confessare il delitto del quale m’ero reso colpevole, mi stava davanti come l’ombra di colui che avevo assassinato; e mi chiamava, facendomi dei cenni, sulla via della morte.

Colto da un profondo terrore, comincia a camminare svelto, sperando che l’impulso malsano e autodistruttivo scivoli via dalla sua mente. Passo dopo passo si ritrova a correre come un folle, l’impulso di confessare il suo crimine diventa sempre più pressante, artigliato alla sua anima, finché la polizia, allarmata, non si decide a inseguirlo e a fermarlo.

Nel momento stesso in cui viene catturato, le sue deboli difese mentali crollano contro la potenza insidiosa e irresistibile del demone della perversione, e una dettagliata e “appassionata” confessione sgorga con furia dalla sua bocca: Dicono che parlai esprimendomi distintamente ma con una enfasi marcata e un’appassionata furia, come temendo d’essere interrotto prima di concludere le brevi eppur pregnanti frasi che mi consegnarono al boia e all’inferno.

Così il crimine è confessato e l’assassino, seppur dopo molti anni, riceve la sua punizione. Il breve intreccio articolato nelle ultime pagine del racconto-saggio si conclude con la vittoria, del tutto prevedibile, del demone della perversità, giunto a bussare alla mente del protagonista come attirato dal suo compiacimento di essere “salvo”. È proprio questo impeto di spavalderia che apre le porte alla suggestione dell’essere, alla fine, scoperto: è come se la confessione del crimine costituisse anche la rivelazione di un grande vanto di fronte all’umanità, dimostrando ciò che è stato capace di fare.

Lo stesso, irrazionale ed enigmatico principio di perversione espresso all’interno di questo racconto, emerge anche in altri scritti come Il cuore rivelatore e Il gatto nero.

In tutti questi racconti il senso di colpa non gioca alcun ruolo, ma i protagonisti sono tutti vittime di irresistibili suggestioni di autodistruzione, che – senza alcuna spiegazione razionale, come un’invisibile forza sovrannaturale – esercitano su di loro la potenza di enormi calamite, che li attirano inesorabilmente nell’abisso.

Per questo motivo la narrativa gotica di Edgar Allan Poe si traduce in un viaggio all’interno di un vortice delirante che trascina il lettore attraverso atmosfere e scenografie cupe, costruite con il buio e la penombra, e tramite un infinito campionario di profonde ossessioni, tentazioni al limite del masochismo, isterie, incubi e allucinazioni terribili, in cui probabilmente l’autore riversa le sue nevrosi, insorte a causa delle tragedie e delle difficoltà che lo hanno colpito.