Durante l’autunno del 1943, nel cuore di una Roma occupata dai nazisti, nacque una misteriosa e temuta malattia: la sindrome di K. Apparentemente un’epidemia contagiosa e letale, la sindrome si rivelò in realtà un’invenzione salvifica. Fu ideata da un gruppo di medici coraggiosi dell’Ospedale Fatebenefratelli sull’Isola Tiberina per proteggere decine di ebrei dai rastrellamenti della Gestapo. Questa straordinaria storia, rimasta a lungo nascosta, racconta come la paura della malattia poté trasformarsi in un’arma di resistenza civile.

Roma nell’autunno del 1943

Per comprendere appieno l’importanza della vicenda della sindrome di K, è essenziale calarsi nel clima drammatico che si respirava a Roma nell’autunno del 1943. Dopo la caduta del regime fascista il 25 luglio dello stesso anno e l’annuncio dell’armistizio dell’8 settembre, l’Italia si ritrovò divisa in due: a sud, il Regno d’Italia governato da Badoglio, sotto la protezione degli Alleati; a nord, la Repubblica Sociale Italiana (RSI), un governo fantoccio sostenuto dai tedeschi e guidato da Benito Mussolini, liberato dai nazisti con l’Operazione Quercia.

La città di Roma, inizialmente sotto il controllo dell’esercito italiano, fu rapidamente occupata dalle truppe tedesche a partire dal 10 settembre 1943, in un’operazione brutale e strategicamente fondamentale per il controllo del Paese. Le forze della Wehrmacht e delle SS, guidate da figure come Albert Kesselring e Herbert Kappler, instaurarono nella Capitale un regime di terrore volto a reprimere ogni forma di resistenza, collaborare con i fascisti rimasti fedeli al Duce e procedere con la persecuzione sistematica degli ebrei.

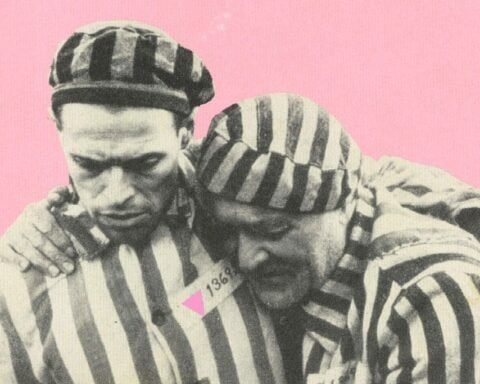

Già nel 1938, con l’introduzione delle leggi razziali fasciste, gli ebrei italiani erano stati esclusi dalla vita pubblica, dalla scuola, dal lavoro e dall’esercito. Tuttavia, è solo dopo l’occupazione tedesca che la persecuzione si trasformò in deportazione e sterminio, secondo la logica della “Soluzione Finale” nazista. Roma contava all’epoca circa 12.000 ebrei, molti dei quali residenti nel ghetto, il quartiere storico situato nei pressi del Tevere.

Il 16 ottobre 1943 avvenne uno degli episodi più tragici della storia della comunità ebraica romana: un rastrellamento organizzato e scientifico, preceduto da un tentativo estorsivo (la richiesta di 50 kg d’oro in cambio della sicurezza, promessa e poi tradita). Con l’aiuto delle liste fornite dal Ministero dell’Interno fascista, le SS fecero irruzione nelle case, arrestarono intere famiglie e le deportarono verso Auschwitz. Questo evento, noto come la “razzia del ghetto”, rappresenta il più grande arresto di massa degli ebrei mai avvenuto in Italia.

È in questo contesto di paura, caos e violenza che nacque la sindrome di K: una risposta creativa e disperata alla crudeltà dell’occupazione, emblema della capacità di resistenza anche senza armi, attraverso l’intelligenza, la solidarietà e il coraggio.

L’invenzione della sindrome di K

Il contesto era tragico: l’Italia era da poco passata sotto il controllo tedesco, dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943. A Roma, il 16 ottobre di quell’anno, i nazisti scatenarono una retata brutale nel ghetto ebraico. Era sabato, giorno sacro per la comunità, e l’irruzione colse tutti alla sprovvista. Con l’aiuto delle autorità fasciste italiane, i soldati tedeschi arrestarono 1.024 ebrei, tra cui circa 200 bambini, poi deportati ad Auschwitz. Solo 16 persone tornarono, e nessun bambino sopravvisse.

In quelle stesse ore, alcune famiglie ebree riuscirono a fuggire e a cercare rifugio presso l’Ospedale Fatebenefratelli. Qui entrò in azione la straordinaria idea della sindrome di K, orchestrata dal giovane medico ebreo Vittorio Sacerdoti, dal primario Giovanni Borromeo e da altri membri della Resistenza. Sacerdoti, che aveva solo 28 anni all’epoca, raccontò molti anni dopo come fu possibile attuare quel piano di salvataggio, supportato anche da testimonianze successive, tra cui un’intervista rilasciata alla BBC nel 2004, in occasione del 60° anniversario della Liberazione di Roma.

Per proteggere gli ebrei nascosti all’interno dell’ospedale, i medici iniziarono a registrarli ufficialmente come pazienti colpiti da una pericolosa malattia infettiva, chiamata appunto sindrome di K. Il nome non era casuale: la “K” richiamava sia il generale Albert Kesselring, responsabile delle operazioni militari tedesche in Italia, sia il famigerato Herbert Kappler, comandante della Gestapo a Roma e artefice della retata del ghetto.

I tedeschi, sentendo parlare della sindrome, pensarono si trattasse di una grave forma di tubercolosi (all’epoca chiamata anche “morbo di Koch”). Terrorizzati dall’idea di contrarre una malattia così contagiosa, i soldati si tenevano a distanza dai reparti in cui erano ricoverati i “malati”. I medici raccomandavano a tutti di tossire rumorosamente al passaggio dei nazisti, per alimentare il terrore. «Ci dissero: dovete tossire forte, fingere i sintomi. I nazisti non vogliono ammalarsi, non entreranno», ricordò Sacerdoti.

@lettera22_

Un rifugio camuffato da ospedale

Grazie a questo ingegnoso stratagemma, l’Ospedale Fatebenefratelli si trasformò in un luogo sicuro sotto gli occhi stessi dell’occupante. I nazisti, pur cercando ovunque i fuggitivi ebrei, si fermavano davanti alla porta con il cartello “VIETATO ENTRARE” e rinunciavano a perquisire i reparti.

Le testimonianze raccolte parlano di almeno 45 persone salvate grazie alla sindrome di K, ma è probabile che il numero sia stato ben più alto. L’ospedale, che vantava una lunga storia di accoglienza verso i perseguitati, diventò uno dei simboli della resistenza silenziosa e intelligente contro la barbarie nazista.

Il Fatebenefratelli non si limitò alla sola ospitalità. Nei mesi successivi, infatti, nei sotterranei della struttura fu nascosta anche una radio clandestina, usata per comunicare con il Comando Alleato a Brindisi. Le trasmissioni servivano a passare informazioni vitali alla resistenza italiana e alle truppe anglo-americane che avanzavano da sud.

Quando però si diffuse la voce che i tedeschi avessero scoperto l’esistenza della radio e che stavano per arrivare a perquisire l’ospedale, i resistenti decisero di disfarsene immediatamente. L’apparecchio fu gettato nelle acque del Tevere, garantendo così la sicurezza dei medici e dei rifugiati.

La vicenda della sindrome di K è una delle tante storie poco conosciute ma straordinarie della Resistenza italiana, che mostra come anche senza armi si potesse combattere l’oppressione nazista. I medici dell’Ospedale Fatebenefratelli misero a rischio la propria vita per proteggere quella degli altri, dimostrando come la medicina, la creatività e il coraggiopotessero diventare strumenti di lotta contro l’ingiustizia.

Oggi, questa storia continua a commuovere e a ispirare, soprattutto per il messaggio che porta: anche nei tempi più bui, l’umanità può trovare modi inaspettati per opporsi alla crudeltà.

Aiutaci a far nascere il Progetto Editoriale LaLettera22, contribuisci alla raccolta fondi