Gli anni Settanta in Italia furono caratterizzati da una forte instabilità politica, crisi economiche, tensioni sociali e un’intensa attività terroristica. Conosciuto come il periodo degli “anni di piombo”, questo decennio vide l’escalation della violenza politica da parte di gruppi estremisti di destra e di sinistra. Le Brigate Rosse, nate nel 1970, si affermarono come la più pericolosa organizzazione terroristica dell’estrema sinistra, con l’obiettivo dichiarato di abbattere lo Stato borghese attraverso la lotta armata.

Il contesto internazionale era altrettanto teso: la Guerra Fredda polarizzava il mondo tra il blocco sovietico e quello occidentale, mentre in Italia la possibilità di un’alleanza tra la Democrazia Cristiana (DC) e il Partito Comunista Italiano (PCI) preoccupava sia le potenze occidentali che alcuni settori interni dello Stato. Aldo Moro era il principale architetto di questa strategia, volta a includere il PCI nell’area di governo per rafforzare la democrazia e contrastare le spinte sovversive.

Il sequestro

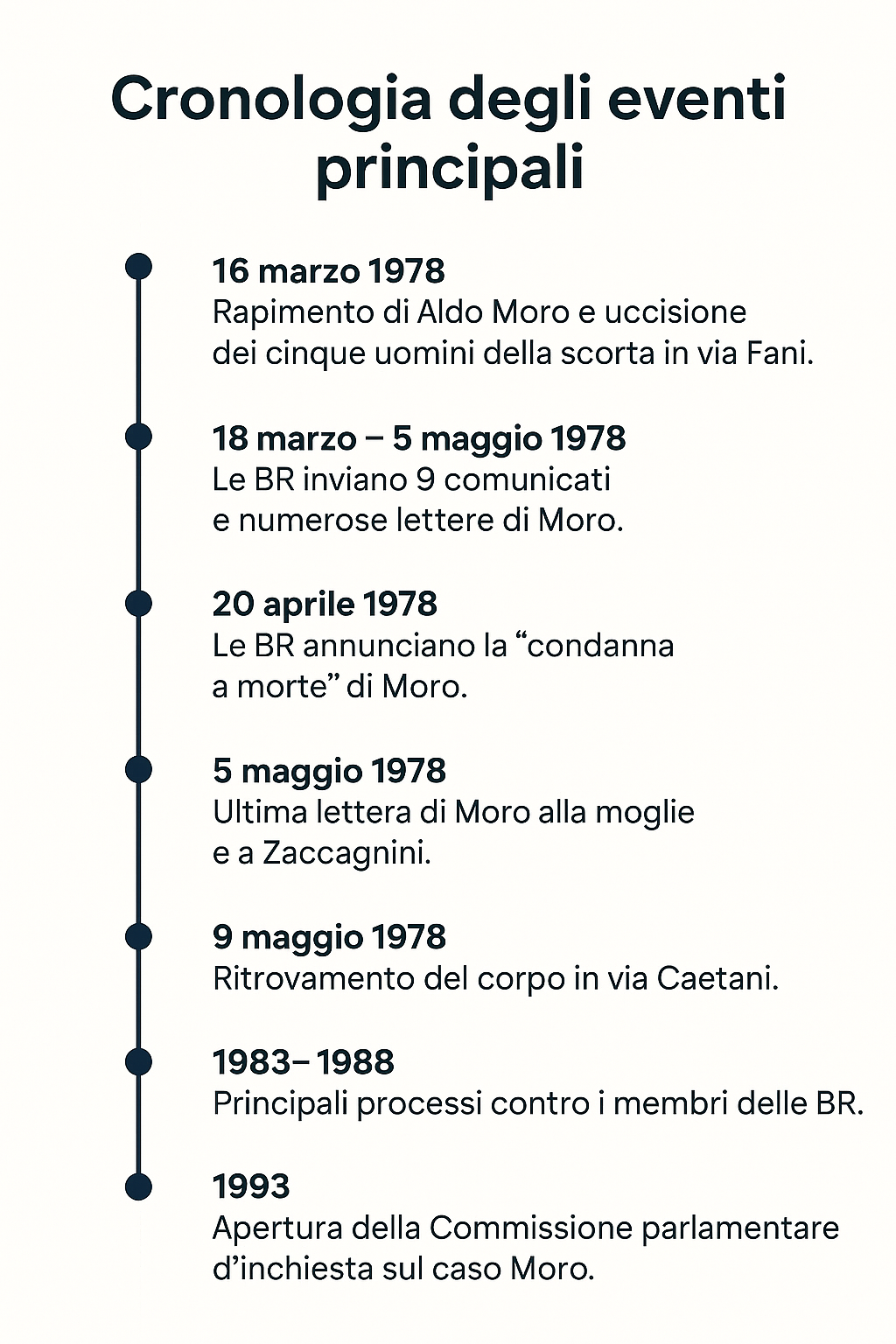

Il 16 marzo 1978, in via Fani a Roma, un commando delle Brigate Rosse tese un agguato all’auto su cui viaggiava Aldo Moro, che quel giorno si stava recando in Parlamento per il voto di fiducia al governo guidato da Giulio Andreotti, sostenuto per la prima volta anche dal PCI. L’attacco fu micidiale: furono uccisi i cinque uomini della scorta (Domenico Ricci, Oreste Leonardi, Giulio Rivera, Francesco Zizzi e Raffaele Iozzino) e Moro venne rapito.

L’azione fu rivendicata dalle BR con un comunicato, seguito da altri in cui il cosiddetto “processo popolare” a Moro veniva descritto e giustificato. I terroristi lo accusavano di essere un simbolo del regime oppressivo e del compromesso con il PCI, considerato tradimento della rivoluzione proletaria. Moro fu tenuto prigioniero in una “prigione del popolo” allestita in un appartamento di via Montalcini, nella periferia romana.

I 55 giorni

Durante i 55 giorni di prigionia, l’Italia fu attraversata da un intenso dibattito politico e morale. Moro scrisse numerose lettere dalla prigionia, indirizzate a familiari, amici, dirigenti della DC, al Papa e al Presidente della Repubblica. In queste missive, spesso angosciose e lucide, chiedeva che lo Stato negoziasse la sua liberazione.

Tuttavia, la linea ufficiale adottata dal governo fu quella della fermezza: nessuna trattativa con i terroristi. Questa posizione fu sostenuta dal Presidente del Consiglio Andreotti, dal Ministro dell’Interno Francesco Cossiga e dalla quasi totalità dei partiti parlamentari, con l’eccezione di alcuni esponenti socialisti, come Bettino Craxi, che si mostrarono favorevoli a una possibile trattativa.

Nel frattempo, le forze dell’ordine misero in atto una vasta operazione di indagini, retate e perquisizioni, ma senza riuscire a individuare il covo in cui Moro era tenuto prigioniero. I servizi di intelligence italiani furono oggetto di critiche per le inefficienze e i ritardi nelle indagini.

Il ritrovamento del corpo

Il 9 maggio 1978, dopo 55 giorni di prigionia, il corpo di Aldo Moro fu trovato nel bagagliaio di una Renault 4 rossa in via Caetani, nel centro di Roma, simbolicamente posizionata a metà strada tra le sedi della DC e del PCI. Il ritrovamento del cadavere scosse profondamente l’opinione pubblica. La notizia arrivò nello stesso giorno dell’assassinio del presidente della DC, Piersanti Mattarella, a Palermo, ad opera della mafia.

Il giorno successivo si tennero i funerali privati di Moro, come da volontà della famiglia, che rifiutò le esequie di Stato. La moglie, Eleonora Chiavarelli, espresse profonda amarezza verso le istituzioni che, a suo giudizio, avevano abbandonato Moro.

Le indagini e i processi

Subito dopo la morte di Moro, le indagini si concentrarono sulla cattura dei brigatisti coinvolti nel sequestro. Tra i principali protagonisti dell’operazione vi erano Mario Moretti, Prospero Gallinari, Adriana Faranda e Valerio Morucci. Le rivelazioni dei cosiddetti “pentiti”, in particolare Morucci e Faranda, furono decisive per ricostruire i dettagli del sequestro e dell’omicidio.

Il processo al “nucleo storico” delle Brigate Rosse si concluse con pesanti condanne per i principali imputati. Tuttavia, numerosi aspetti del caso rimasero oscuri, in particolare le eventuali connivenze esterne, le responsabilità dei servizi segreti e i motivi della mancata scoperta del covo.

Le conseguenze storiche e politiche

L’uccisione di Moro segnò un punto di svolta nella politica italiana. Il progetto del compromesso storico fu abbandonato, e il PCI rimase fuori dal governo per decenni. Francesco Cossiga si dimise da Ministro dell’Interno, ma fu successivamente eletto Presidente della Repubblica.

L’evento determinò anche una svolta nella strategia dello Stato nella lotta al terrorismo: il consenso politico per una linea dura crebbe, portando all’inasprimento delle misure repressive e alla fine delle BR nei decenni successivi.

La figura di Aldo Moro fu rivalutata nel corso degli anni: da personaggio controverso, criticato da molti durante la prigionia, a simbolo del sacrificio per la democrazia.

Conclusione

Il caso Moro continua a rappresentare un nodo irrisolto nella storia italiana. Le domande aperte, i misteri non chiariti e le responsabilità diffuse lo rendono ancora oggi oggetto di studio, dibattito e riflessione. Il sacrificio di Aldo Moro resta un monito sulla fragilità delle istituzioni democratiche e sulla necessità di vigilare costantemente contro ogni forma di violenza e sovversione politica.

Aiutaci a far nascere il Progetto Editoriale LaLettera22, contribuisci alla raccolta fondi