Dall’alleanza alla rottura: le origini della rivalità

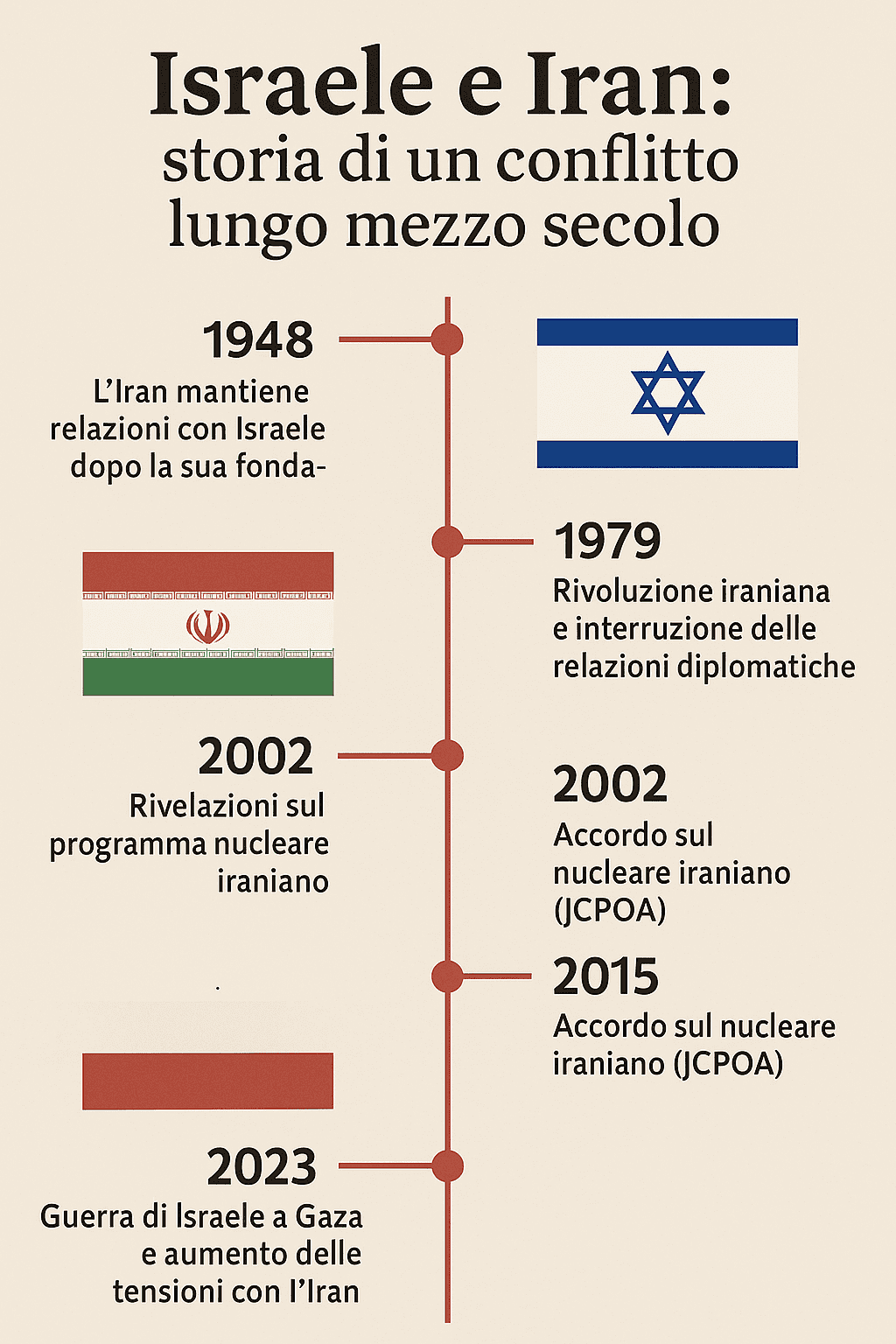

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare oggi, Israele e Iran non sono sempre stati acerrimi nemici. Dopo la nascita dello Stato d’Israele nel 1948, l’Iran fu uno dei pochi Paesi a maggioranza musulmana che, pur non riconoscendo formalmente lo Stato ebraico, mantenne con esso relazioni diplomatiche e, ancor più significativamente, legami economici e militari. Questa relazione nasceva da un semplice principio di realpolitik: entrambi i Paesi erano alleati degli Stati Uniti nel contesto della Guerra Fredda e condividevano l’obiettivo di contenere l’espansionismo arabo nazionalista e il comunismo sovietico nella regione.

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare oggi, Israele e Iran non sono sempre stati acerrimi nemici. Dopo la nascita dello Stato d’Israele nel 1948, l’Iran fu uno dei pochi Paesi a maggioranza musulmana che, pur non riconoscendo formalmente lo Stato ebraico, mantenne con esso relazioni diplomatiche e, ancor più significativamente, legami economici e militari. Questa relazione nasceva da un semplice principio di realpolitik: entrambi i Paesi erano alleati degli Stati Uniti nel contesto della Guerra Fredda e condividevano l’obiettivo di contenere l’espansionismo arabo nazionalista e il comunismo sovietico nella regione.

Durante il regno dello Shah Mohammad Reza Pahlavi, Teheran e Tel Aviv cooperarono nel campo dell’intelligence (l’alleanza SAVAK-Mossad era ben nota), nell’industria militare e perfino nella costruzione di infrastrutture energetiche. L’Iran forniva petrolio a Israele, che a sua volta contribuiva con tecnologia e formazione militare.

Ma tutto cambiò con la rivoluzione islamica del 1979.

La caduta dello Shah e l’ascesa di Ruhollah Khomeini segnarono un cambio radicale nella postura geopolitica dell’Iran. Il nuovo regime teocratico considerava Israele non solo come una “entità sionista illegittima”, ma anche come una “punta di lancia dell’imperialismo americano” nel mondo musulmano. Khomeini proclamò l’obiettivo di liberare Gerusalemme e adottò una retorica apertamente antisraeliana e antisemita, trasformando Israele nel nemico ideologico numero uno del nuovo Iran.

Nel 1980, l’Iran interruppe tutte le relazioni diplomatiche con Israele, confiscò la sede diplomatica israeliana a Teheran e la consegnò all’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP), che stabilì lì la sua ambasciata.

Questo passaggio segnò l’inizio di un conflitto non solo geopolitico, ma soprattutto ideologico e religioso. Israele diventava simbolicamente l’incarnazione del “Grande Satana” (assieme agli Stati Uniti), in una narrazione messianica che avrebbe segnato per sempre la postura iraniana in Medio Oriente.

Gli anni Ottanta videro le due nazioni impegnate indirettamente in una serie di conflitti regionali, principalmente attraverso attori intermedi. Il caso più emblematico è quello della Guerra del Libano del 1982: l’invasione israeliana mirava a distruggere le basi dell’OLP nel sud del Libano, ma il vuoto lasciato fu presto colmato da un nuovo attore sostenuto direttamente dall’Iran: Hezbollah.

Fondato nel 1985 con l’appoggio delle Guardie Rivoluzionarie iraniane (IRGC), Hezbollah divenne rapidamente il braccio armato dell’Iran nel Levante. Questo evento segnò l’inizio di una lunga serie di conflitti asimmetrici e di guerra per procura tra Israele e Teheran, condotti sul suolo libanese, siriano e palestinese.

Nonostante le tensioni, negli anni Ottanta ci furono anche episodi contraddittori, come l’Iran-Contra Affair, in cui Israele funse da intermediario per vendere armi americane all’Iran in cambio del rilascio di ostaggi. Un’eccezione temporanea, motivata dalla comune avversione per l’Iraq di Saddam Hussein, ma che non alterò il quadro generale di crescente ostilità.

Il nuovo millennio e il dossier nucleare: tra sanzioni, sabotaggi e cyberwarfare

Con l’elezione di Mahmoud Ahmadinejad nel 2005, il conflitto tra Israele e Iran entrò in una nuova fase, segnata da una drammatica intensificazione retorica. Il presidente ultraconservatore iraniano negò pubblicamente l’Olocausto e dichiarò che “Israele dovrebbe essere cancellato dalle mappe”, una frase che fece il giro del mondo e accese le tensioni. In un contesto internazionale già sensibile alle minacce del terrorismo islamista dopo l’11 settembre, la retorica di Ahmadinejad fu letta in Occidente come un segnale inquietante.

Ma il punto più critico fu rappresentato dal programma nucleare iraniano.

Teheran aveva avviato già negli anni ’80 lo sviluppo di un proprio programma nucleare, sostenendo che fosse destinato a scopi civili. Tuttavia, a partire dal 2002, l’esistenza di impianti segreti a Natanz e Arak venne rivelata dall’opposizione iraniana in esilio, attirando l’attenzione dell’AIEA (Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica) e delle potenze occidentali.

Israele interpretò lo sviluppo nucleare iraniano come una minaccia esistenziale. I vertici politici e militari israeliani, specialmente sotto il primo ministro Ariel Sharon e poi sotto Ehud Olmert, iniziarono a preparare piani per possibili attacchi preventivi, mentre il Mossad intensificava le operazioni sotto copertura per rallentare il programma.

Il primo vero segnale della nuova fase del conflitto fu il lancio di Stuxnet, un virus informatico scoperto nel 2010. Si trattava di un’arma cibernetica progettata con estrema sofisticazione per sabotare i sistemi di controllo industriale delle centrifughe iraniane. L’attacco, condotto da Israele e Stati Uniti nell’ambito dell’operazione “Olympic Games”, causò gravi ritardi al programma nucleare di Teheran, distruggendo fisicamente centinaia di centrifughe.

Fu una rivoluzione: la guerra informatica entrava a pieno titolo tra le armi strategiche del conflitto israelo-iraniano. A essa seguirono operazioni di assassinio mirato di scienziati nucleari iraniani, attribuiti al Mossad, con dinamiche da film di spionaggio: moto-bombe telecomandate, sparizioni improvvise, esplosioni chirurgiche.

Nel frattempo, l’Iran intensificava il supporto ai suoi proxy nella regione, potenziando Hezbollah in Libano e rafforzando i legami con Hamas nella Striscia di Gaza, contribuendo alla militarizzazione crescente di questi gruppi.

Nel 2015, dopo anni di negoziati tra Teheran e le potenze del gruppo P5+1 (Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Russia, Cina + Germania), venne firmato a Vienna l’Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), noto come “accordo sul nucleare iraniano”.

L’accordo prevedeva che l’Iran riducesse drasticamente la propria capacità di arricchimento dell’uranio, accettasse controlli internazionali e dismettesse alcune infrastrutture sensibili, in cambio della rimozione delle sanzioni economiche.

Israele, sotto il primo ministro Benjamin Netanyahu, si oppose ferocemente al patto. In un celebre discorso tenuto al Congresso degli Stati Uniti nel 2015, Netanyahu definì l’accordo “una minaccia per la sopravvivenza di Israele” e accusò l’amministrazione Obama di ingenuità.

Nonostante il clima di distensione che il JCPOA portò a livello internazionale, il conflitto sotterraneo tra Israele e Iran non si arrestò. Gli attacchi cibernetici e le operazioni di intelligence continuarono, così come il potenziamento del cosiddetto “asse della resistenza”, guidato da Teheran.

Nel 2018, il presidente Donald Trump decise unilateralmente di ritirare gli Stati Uniti dall’accordo sul nucleare, reintroducendo le sanzioni contro l’Iran. Questa scelta fu accolta con entusiasmo da Israele, ma rappresentò un punto di non ritorno nei rapporti tra Washington e Teheran.

L’Iran, di fronte alla pressione economica, iniziò a disimpegnarsi progressivamente dagli obblighi del JCPOA, tornando ad arricchire uranio a livelli preoccupanti. Israele, dal canto suo, aumentò la pressione militare e di intelligence. Nel 2020, il capo del programma nucleare iraniano, Mohsen Fakhrizadeh, fu ucciso in un attacco mirato attribuito quasi unanimemente al Mossad, condotto con tecnologie sofisticate, forse anche da remoto.

Il tempo delle ombre: guerra ibrida, escalation in Siria e rischio conflitto aperto

Nel 2011 scoppia la guerra civile in Siria. Il caos che ne segue offre all’Iran un’opportunità strategica: rafforzare la sua presenza militare nel Levante. Teheran si schiera a fianco del regime di Bashar al-Assad, fornendo fondi, armi e milizie sciite — tra cui Hezbollah e combattenti afghani e iracheni — al fine di proteggere un alleato storico e consolidare un corridoio strategico che dalla Repubblica Islamica arrivi fino al Mediterraneo.

Israele osserva con crescente allarme. Il rischio per Tel Aviv non è più solo teorico: l’Iran sta costruendo basi militari permanenti in Siria, trasferisce armamenti avanzati a Hezbollah e tenta di creare una cintura militare attorno a Israele, coinvolgendo anche Hamas, i ribelli houthi in Yemen e milizie sciite in Iraq.

A partire dal 2013, Israele lancia centinaia di raid aerei sul territorio siriano. Queste operazioni, che rientrano nella dottrina della “campagna tra le guerre” (Mabam), mirano a colpire preventivamente obiettivi iraniani e convogli di armi diretti a Hezbollah. La strategia è chirurgica ma incessante, e Israele si avvale di una finestra tattica: la Russia, presente militarmente in Siria, tollera le incursioni israeliane, a patto che non danneggino i suoi interessi diretti.

Il conflitto tra Israele e Iran assume progressivamente la forma di una guerra ibrida permanente. Gli attacchi non avvengono su campi di battaglia convenzionali, ma nei laboratori, nei porti, nei centri di comando e nei cieli digitali.

L’Iran accusa Israele di attacchi a raffinerie, blackout misteriosi in impianti nucleari, sabotaggi navali e cyberattacchi sempre più sofisticati. D’altro canto, Israele denuncia l’infiltrazione di droni e missili balistici iraniani in Siria, Libano e persino in Israele stesso.

Il teatro dello scontro si allarga anche al Mar Rosso e al Golfo Persico: tra il 2019 e il 2023, si moltiplicano gli attacchi a petroliere e navi mercantili, attribuiti all’uno o all’altro attore, in un crescendo di tensione che coinvolge anche le forze americane.

Oggi, Israele è sempre più preoccupato dalla possibilità di dover affrontare una guerra su più fronti contemporaneamente:

-

a sud con Hamas e la Jihad islamica a Gaza,

-

a nord con Hezbollah e le milizie sciite in Siria,

-

e potenzialmente anche da est, con missili a lungo raggio provenienti direttamente dall’Iran o dall’Iraq.

Hezbollah, il più potente tra i proxy iraniani, dispone secondo alcune stime di oltre 150.000 razzi e missili, molti dei quali a guida di precisione. Il suo arsenale rappresenta oggi la minaccia più grave alla sicurezza israeliana, superiore persino a quella posta da Hamas.

Nel frattempo, l’Iran continua a promuovere una strategia di “dissuasione asimmetrica”, basata su un equilibrio del terrore. L’idea è che, in caso di attacco diretto contro il proprio territorio, Teheran possa rispondere mobilitando tutte le sue milizie nella regione, scatenando un inferno su Israele.

Il 7 ottobre 2023, Hamas lancia un attacco senza precedenti contro Israele, uccidendo civili, prendendo ostaggi e scatenando una guerra a Gaza. Israele risponde con una devastante operazione militare. Ma il vero interrogativo geopolitico è un altro: fino a che punto l’Iran è coinvolto?

Nonostante le smentite ufficiali, numerose fonti di intelligence suggeriscono che Teheran abbia quantomeno avallato, se non direttamente coordinato, l’attacco. Lo scopo strategico iraniano sembra chiaro: testare la capacità di Israele di affrontare un conflitto prolungato, distrarlo dal dossier nucleare e infiammare il fronte interno.

Contemporaneamente, si intensificano le schermaglie al confine con il Libano, e l’ombra di Hezbollah si fa sempre più lunga. Il rischio di un’escalation regionale è altissimo: un errore di calcolo, un colpo fuori misura, e tutto il Medio Oriente potrebbe esplodere.

Il conflitto tra Israele e Iran non è un semplice confronto bilaterale: è uno scontro ideologico, religioso, strategico e identitario, che attraversa l’intero scacchiere mediorientale. L’Iran mira a diventare potenza egemone sciita e anti-occidentale; Israele cerca di mantenere la sua superiorità militare e la propria sicurezza nazionale in un contesto regionale ostile.

Finché il regime iraniano manterrà il suo impianto teocratico e la sua visione messianica della geopolitica, e finché Israele continuerà a considerare la deterrenza come unica garanzia di sopravvivenza, è difficile immaginare una vera normalizzazione.

Tuttavia, la Storia ha dimostrato che anche le rivalità più accese possono evolversi. Molto dipenderà da chi guiderà questi Paesi nei prossimi decenni, dal ruolo delle grandi potenze, e dalla capacità – finora assente – di immaginare un Medio Oriente dove la sicurezza non sia costruita sulle rovine dell’altro.

Aiutaci a far nascere il Progetto Editoriale LaLettera22, contribuisci alla raccolta fondi