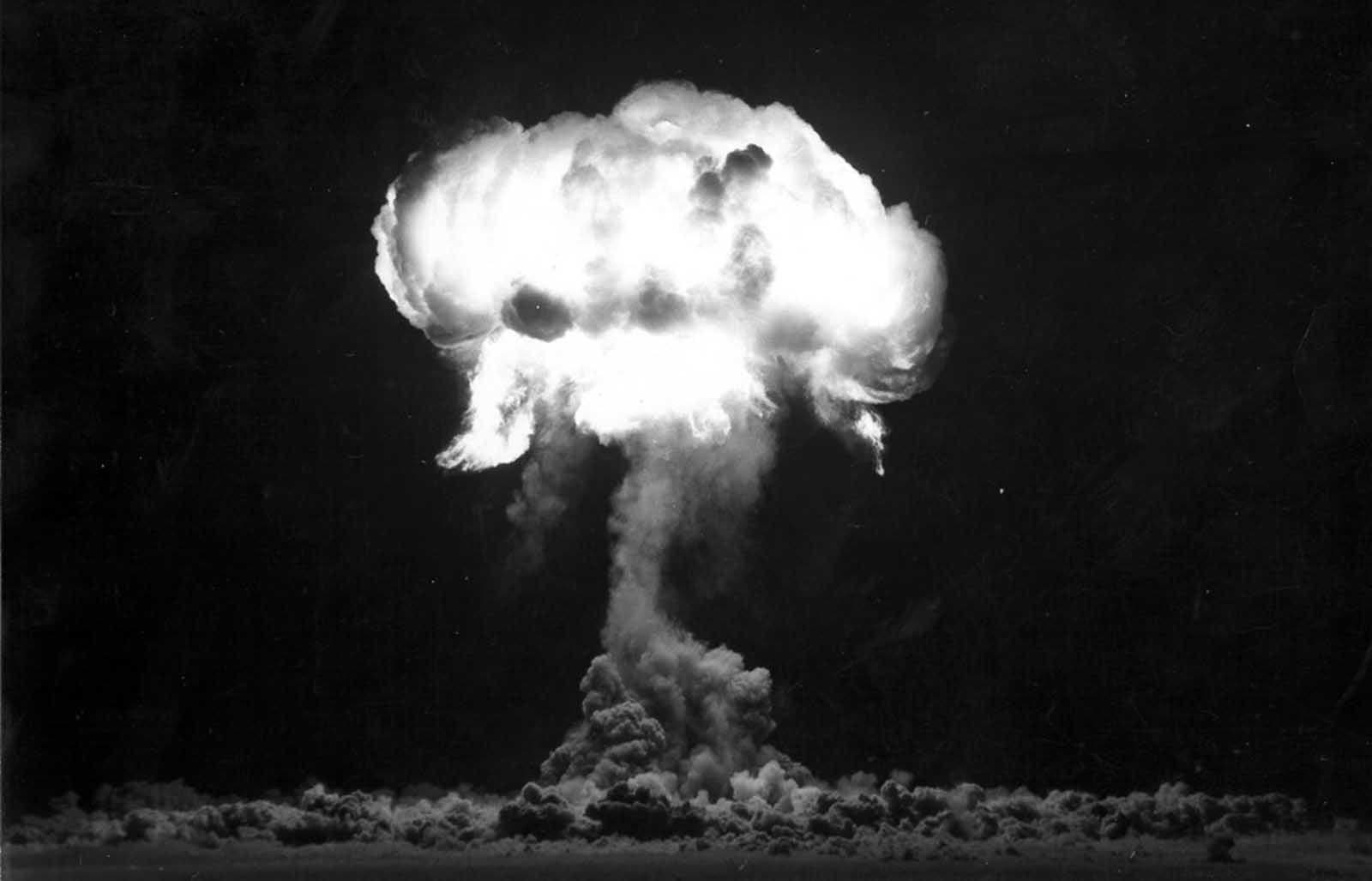

Alamogordo, Nuovo Messico, 16 luglio 1945. In cima a una torre nel deserto, sei chilogrammi di plutonio attendono il conto alla rovescia. Alle 05:29:45. La luce squarcia il buio. È la prima bomba atomica della storia: il test Trinity, culmine del Progetto Manhattan, è riuscito.

Attorno, in silenzio, ci sono le menti più brillanti del secolo: Enrico Fermi, Niels Bohr, Richard Feynman e J. Robert Oppenheimer. Il mondo è appena entrato nell’era atomica.

Scienziati in guerra

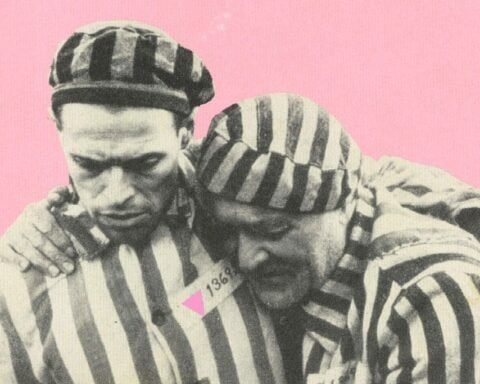

Gli scienziati hanno sempre partecipato, storicamente, a operazioni militari. Tuttavia, mai come durante la Seconda guerra mondiale, hanno avuto un ruolo così importante nell’esito del conflitto. Sono stati generali, spie e freddi assassini. Hanno costruito un’arma che ha sterminato centinaia di migliaia di persone. Per capire come dei Nobel si siano trovati in New Mexico a progettare non una, ma due bombe atomiche, è utile partire dalla scienza e in particolare dalla storia di uno scienziato, che al suo ingresso a Los Alamos venne accolto con «Habemus Papam»: Enrico Fermi.

Il contesto storico-scientifico: dalla luce al caos quantistico

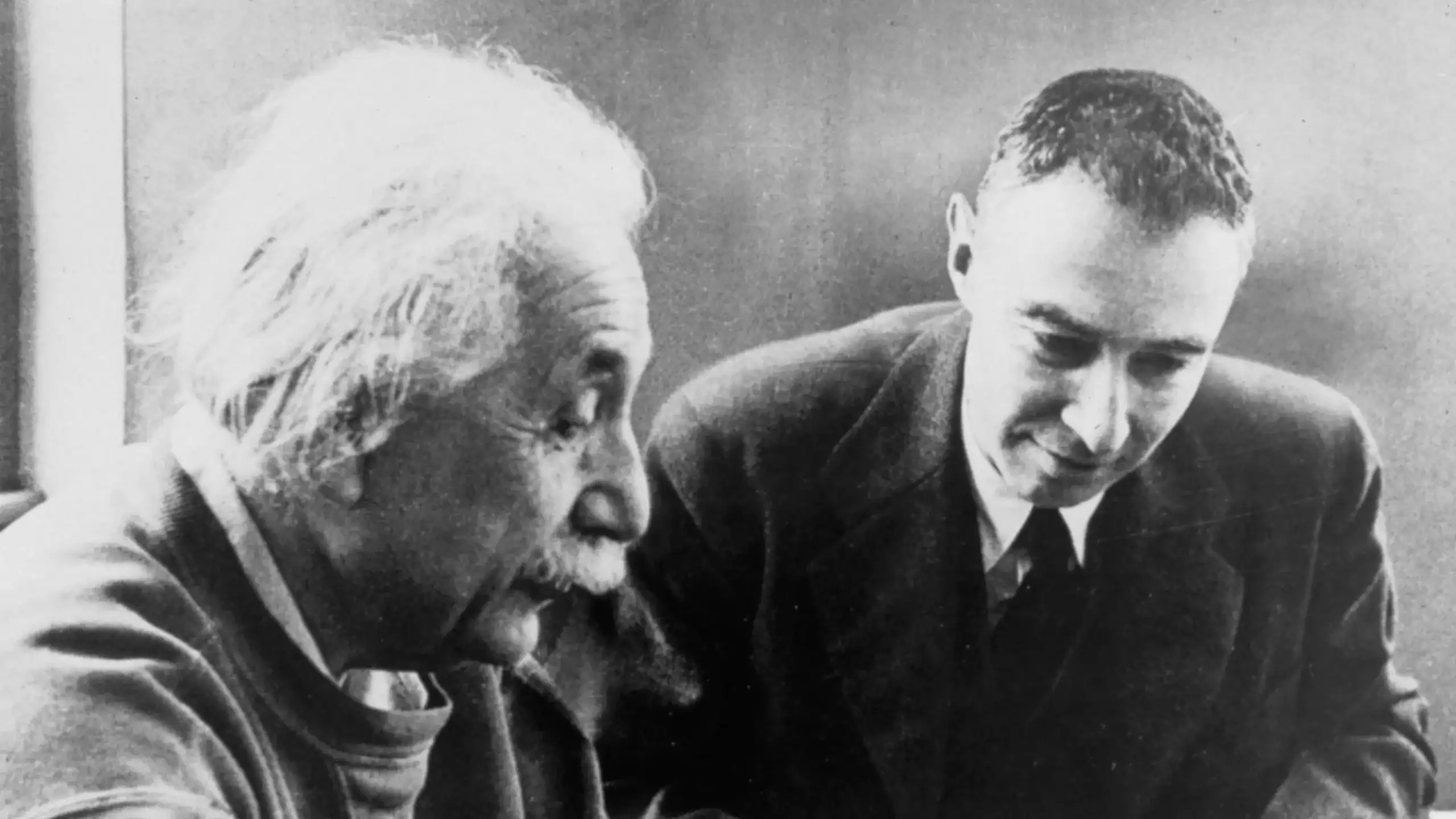

Nel Novecento, la fisica cambia pelle. Dopo secoli di determinismo, la meccanica quantistica frammenta ogni certezza. Nel 1905, Albert Einstein ipotizza che la luce sia composta da quanti, i fotoni. Vent’anni dopo, Niels Bohr introduce il principio di complementarietà: alcune proprietà della realtà sembrano contraddirsi, ma sono entrambe vere, solo non allo stesso tempo. Con Heisenberg arriva il principio di indeterminazione. Osservare significa perturbare.

La meccanica quantistica frammenta ogni certezza. Gli scienziati sono in fibrillazione. I congressi sono su particelle, antimateria, energia. Il linguaggio di Dirac occupa le lavagne: operatori matematici e funzioni d’onda descrivono una realtà che sfugge all’intuizione.

Enrico Fermi e la fissione nucleare

Al centro di questa nuova era c’è Enrico Fermi. Negli anni Trenta, in un laboratorio di via Panisperna, a Roma, Fermi lavora con un gruppo di brillanti fisici. Bombarda l’uranio con neutroni rallentati e osserva comportamenti anomali nei prodotti della reazione: crede di aver creato nuovi elementi. Gli viene assegnato il Premio Nobel nel 1938 per «la scoperta di nuovi elementi radioattivi». Fermi prende il Nobel, poi va a trovare Bohr a Copenaghen, poi va in America. Non tornerà mai più in Italia. Sua moglie è ebrea e da un anno il fascismo ha varato le leggi razziali.

In Germania, quasi contemporaneamente, i chimici Otto Hahn e Fritz Strassmann ripetono gli esperimenti. Il risultato è diverso: nel bombardamento dell’uranio non si creano nuovi elementi, ma si produce bario, più leggero, con il krypton. Fermi si è sbagliato. È Lise Meitner, ebrea austriaca fuggita in Svezia, a spiegare l’accaduto con l’aiuto del nipote Otto Frisch. Lo fa con una metafora poetica: Il nucleo dell’atomo si è diviso come una goccia di pioggia si frantuma sul vetro. È nata la fissione nucleare.

Fermi capisce che Meitner e Frisch hanno ragione. Quando lascia l’Italia, porta con sé la consapevolezza di aver innescato qualcosa di ben più potente. Negli Stati Uniti prosegue le ricerche, a New York prima, poi a Chicago. Nel 1942 ottiene la prima reazione a catena controllata. È la prova definitiva: l’energia dell’atomo può essere liberata, dosata, usata.

La diaspora intellettuale e l’appello a Roosevelt

L’Europa brucia. Hitler ha invaso la Polonia, e il continente si prepara alla guerra. Tra il 1938 e il 1941, si consuma una vera e propria diaspora intellettuale: la fisica europea migra verso gli Stati Uniti. Tra gli scienziati che sono scappati c’è Leo Szilárd, fisico ungherese, che intuisce subito il potenziale militare della fissione. Teme che la Germania nazista ci stia già lavorando. Se è così, stando agli ultimi articoli sull’argomento dei tedeschi, è avanti di almeno due anni.

Szilárd cerca alleati. Parla con Fermi. All’inizio Fermi è scettico, ma alla fine si convince: se non lo facciamo noi, lo faranno loro. Szilárd poi convince Albert Einstein a firmare una lettera indirizzata al presidente Franklin D. Roosevelt. La missiva, datata agosto 1939, avverte: Hitler potrebbe costruire un ordigno atomico. Serve intervenire subito. Einstein scrive: «In un futuro prossimo, potrebbero essere costruite bombe di nuovo tipo, di potenza inaudita. Una sola bomba di questo tipo, trasportata da una nave e fatta esplodere in un porto, potrebbe distruggere l’intera città.» Roosevelt è prudente, ma agisce. Istituisce un comitato consultivo sull’uranio. All’inizio i fondi sono limitati, ma l’ingresso degli Stati Uniti in guerra, l’8 dicembre del 1941, cambia tutto. Il progetto passa sotto controllo militare. Nasce il Progetto Manhattan.

I laboratori segreti e la vita a Los Alamos, la città fantasma

Il progetto prende il nome dal Manhattan Engineer District, un ufficio del Genio militare con sede a New York, incaricato della supervisione amministrativa. A dirigere il programma è il generale Leslie Groves. A Manhattan non si testa nulla: la ricerca e lo sviluppo pratico avvengono in luoghi riservati. Il più importante di questi è Los Alamos, nel cuore del deserto del Nuovo Messico. Si sceglie di costruire la bomba dove era una vecchia scuola privata per ragazzi, la Los Alamos Ranch School, circondata da canyon, montagne e silenzio. Isolata, lontana da occhi indiscreti, ma abbastanza accessibile. Groves sceglie come direttore scientifico un brillante fisico: J. Robert Oppenheimer.

Nel giro di pochi mesi, Los Alamos scompare dalle mappe: in questa città fantasma arrivano scienziati, tecnici, militari e le loro famiglie. A fine guerra, ci lavorano oltre 6.000 persone, ma solo in pochissimi sanno esattamente cosa stanno costruendo.

La vita è surreale. Le lettere sono censurate. Le parole «uranio», «energia», «fissione» non si possono pronunciare. La bomba si chiama «gadget». Le comunicazioni con l’esterno sono limitate. Gli scienziati possono spostarsi solo accompagnati da un autista. Non è facile farli sottostare a queste regole: Fermi, per esempio, guida, e il suo autista sta comodamente sul sedile del passeggero. Le mogli, spesso alcolizzate o depresse, cercano di sopravvivere all’isolamento e al segreto. Agenti dell’FBI e dell’esercito spiano tutto. Si lavora senza sosta. L’adrenalina è quella di chi sente di salvare e distruggere il mondo.

Il primo test: Trinity

Dopo anni di calcoli e fallimenti, tutto culmina in un solo istante. Il 16 luglio 1945, all’alba, nel deserto di Alamogordo, nel sud del Nuovo Messico, si entra nella storia.

Il primo test nucleare è chiamato «Trinity». Ad assistere, gli scienziati della cerchia più ristretta, le teste del progetto, come Oppenheimer, che osserva da una torre e Feynman, che si isola in un camion. Nessuno sa con certezza cosa accadrà. Alcuni dicono che l’esplosione incendierà l’atmosfera. Altri scommettono sulla potenza in kilotoni.

E Fermi? Lui è davanti a tutti. Osserva il cielo con la calma di chi ha visto l’invisibile. In tasca ha piccoli frammenti di carta. Al momento dell’esplosione li lascia cadere, misurando lo spostamento d’aria come un rabdomante dell’apocalisse. Ne prova a calcolare la potenza: dieci kilotoni. Il calcolo ufficiale, giorni dopo, dirà ventuno.

È luce bianca. Quaranta secondi dopo, è suono, che rompe i vetri a chilometri di distanza. Alcuni scienziati urlano, altri piangono. Oppenheimer resta muto. Anni dopo, dirà di aver sussurrato le parole della Bhagavad Gita, un testo sacro indù: «Ora sono diventato Morte, il distruttore di mondi.»