Paolina T., 20 anni (Manicomio di Teramo, Abruzzo):

Mia cara Linda,

Eppure anche in questo carcere un pallido raggio di gioia filtra attraverso un amarezza ed un dolore impareggiabile ad ogni altro dolore. […]

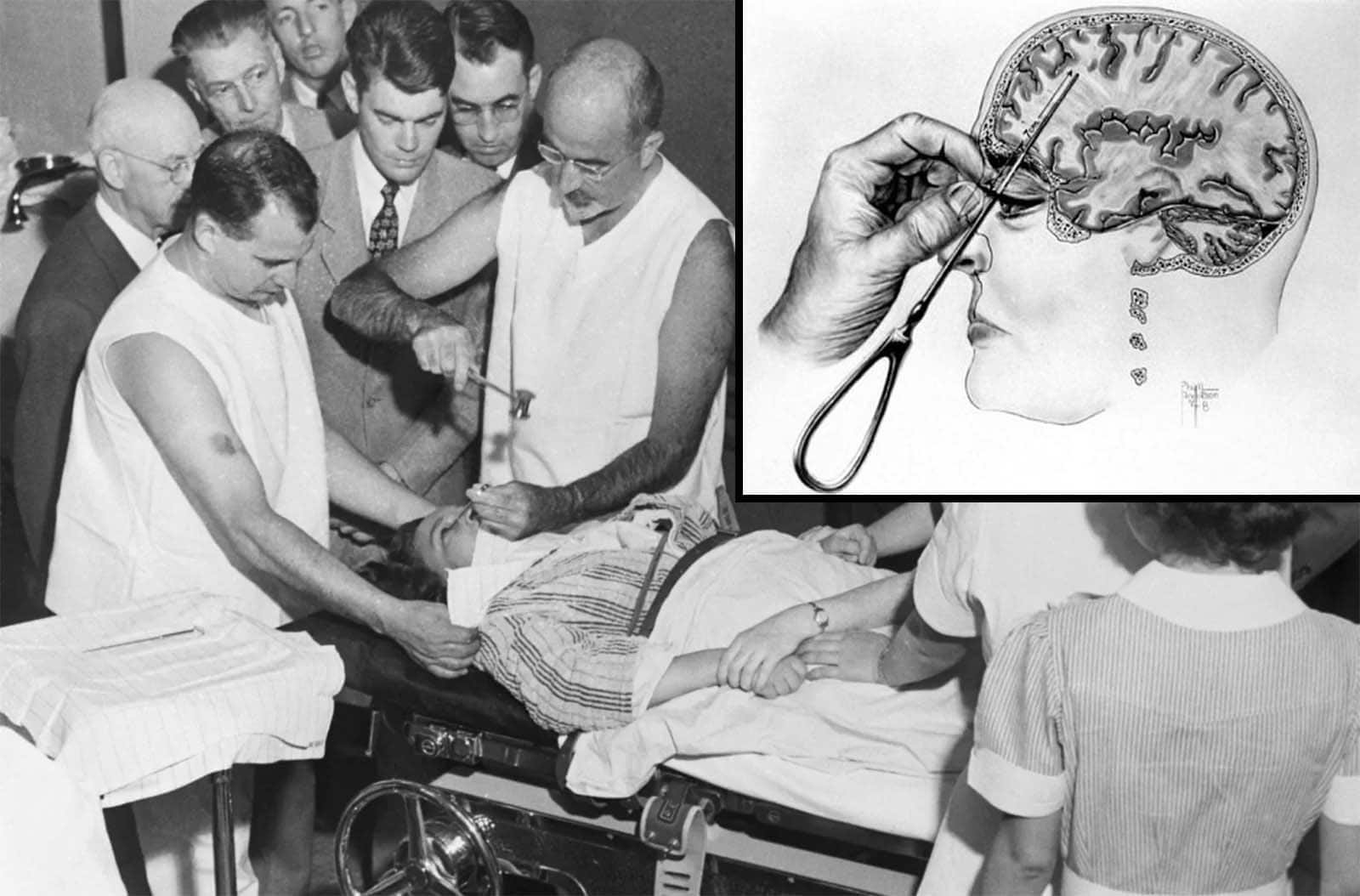

Era una procedura chirurgica ciò che ha afflitto per quasi cent’anni un’intera società. Nessun paziente era al sicuro; nessun paziente veniva visto come tale, ma solo come un pupazzo da calmare.

La pratica della lobotomia ha caratterizzato quasi un secolo di storia della medicina moderna, “anestetizzando” intere generazioni di uomini e donne per ciò che veniva considerato il bene della società.

“Giustina B., 33 anni. Vedova. Troppo dedita alla lettura e alla politica. Comportamento altero e provocatorio. Si esprime con tono sarcastico. Fuma.”

(Nota di internamento, 1896. San Servolo, Venezia)

Cos’è la lobotomia?

Quando parliamo di lobotomia, descriviamo un’operazione chirurgica (anche detta leucotomia prefrontale) che consisteva nel taglio della sostanza bianca cerebrale, ossia delle zone costituite da fasci di assoni mielinizzati, che appaiono bianche rispetto alle zone ricche di corpi cellulari e assoni non mielinizzati, comunemente viste grigie.

Questa procedura ha assunto una certa notorietà agli inizi degli anni ‘40, come terapia radicale per pazienti schizofrenici o affetti da altri disturbi mentali, nonostante fosse una pratica già adottata dalla seconda metà del XIX secolo.

L’idea alla base di questa pratica era considerata assai allettante per i medici dell’epoca: con una singola recisione del tessuto frontale, si prometteva al mondo la totale guarigione da disturbi mentali o comportamentali di ogni tipo.

Questa convinzione derivava dal pensiero che comportamenti anomali nella persona fossero dati da un eccesso di impulsi emotivi che raggiungevano i lobi frontali dal talamo.

In molti cadono nell’errore di attribuire l’invenzione della lobotomizzazione a Moniz e Freeman, nei primi anni Trenta.

Tuttavia, è bene ribadire che per quanto questi due medici abbiano portato avanti e “perfezionato” la tecnica, i primi studi risalgono al XIX secolo.

Primo tra tutti, nel 1880, lo svizzero Gottlieb Burckhardt eseguì alcune operazioni sul lobo frontale di diversi pazienti e su altre parti del cervello, sperimentando per la prima volta una rudimentale lobotomizzazione.

Dopo aver letto i resoconti del medico svizzero, gli studiosi Moniz e Freeman ne rimasero alquanto affascinati, ritenendo che separare il lobo frontale dal resto del cervello potesse eliminare forti stress e diverse patologie connesse.

Nel 1935, durante il London Frontal Lobe Symposium, a Londra, vennero mostrati al pubblico due scimpanzé sottoposti a un intervento drastico: la distruzione chirurgica dei tessuti nervosi dei lobi frontali. Il confronto tra il prima e il dopo dell’operazione lasciò pochi dubbi sull’effetto sedativo della procedura. Pochi mesi dopo, ispirato da quell’esperimento, il neuropsichiatra portoghese António Egas Moniz eseguì sull’uomo la prima leucotomia prefrontale della storia.

L’intervento fu accolto con entusiasmo: il paziente mostrò un’apparente riduzione di ansia e stati paranoici. In meno di due anni, la tecnica venne replicata su altri quaranta pazienti. I risultati, tuttavia, si rivelarono ben più controversi: in molti casi si registrarono gravi alterazioni della personalità, apatia, perdita di iniziativa.

Eppure, nonostante gli effetti collaterali evidenti, la lobotomia fu presto adottata su larga scala, diventando uno degli strumenti più discussi – e più temuti – della psichiatria del Novecento.

Il clamore del caso Kennedy

Analizzando attentamente i risultati a cui questo tipo di operazione portava (inibizione emotiva totale del paziente, per la maggior parte dei casi), non ci si stupisce che fosse uno dei metodi migliori per tenere a “guinzaglio” donne scomode.

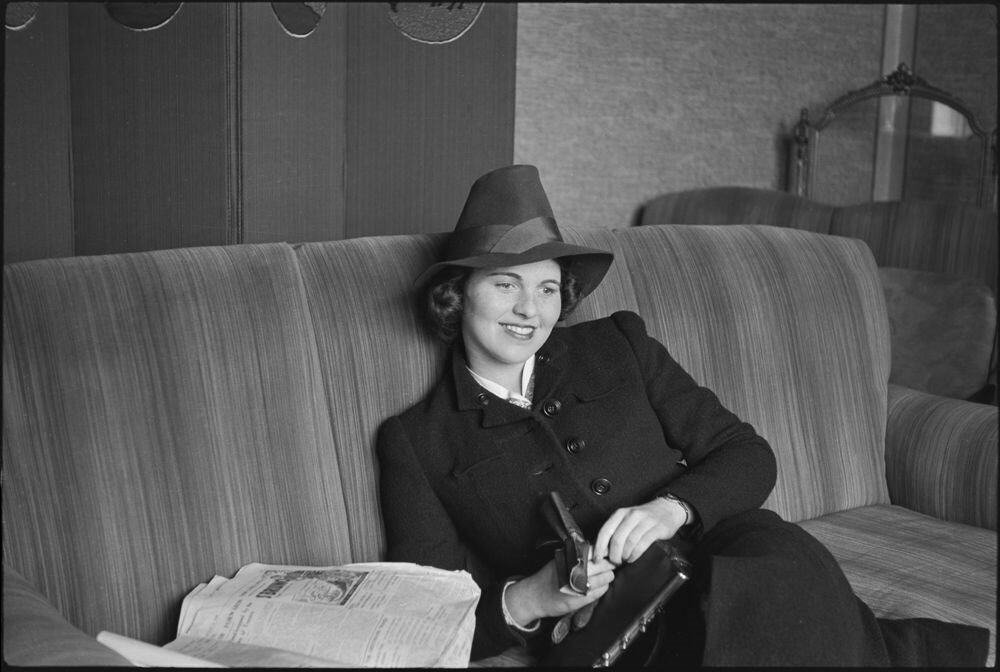

È il caso di Rosemary Kennedy, terzogenita della famiglia Kennedy, e ritenuta fin dall’infanzia come la rovina dell’immagine perfetta della futura famiglia presidenziale.

Rosemary Kennedy nasce a Brookline, nel Massachusetts, nel 1918, da padre ambasciatore nel Regno Unito e madre casalinga di famiglia già ben inserita nell’ambito politico degli Stati Uniti.

Secondo quanto ricostruito da varie fonti, l’infermiera che assistette la madre di Rosemary durante il parto bloccò la nascita della piccola a causa della mancanza di un medico, trattenendola nel canale uterino per due ore in quasi totale mancanza di ossigeno.

Questo portò Rosemary a nascere con una disabilità mentale e si vide costretta ad esser seguita da diversi insegnanti e assistenti privati anche solo per imparare a scrivere e leggere in modo adeguato. Con l’acuirsi dei suoi sbalzi d’umore, dagli undici anni venne mandata in diverse scuole per ragazzi con disabilità mentali, subendo spesso “iniezioni sperimentali” per controllare gli sbalzi ormonali, e il suo declino come “pecora nera” della famiglia Kennedy divenne sempre più lampante.

Successivamente fu sottoposta, contro la sua volontà, all’intervento di lobotomia. Le conseguenze per lei furono devastanti: dopo l’operazione riusciva a pronunciare solo poche parole, camminava con difficoltà e perse l’uso di un braccio.

Internata inizialmente in una struttura psichiatrica a New York, venne poi trasferita in un istituto in Wisconsin. Dal 1948 in poi, non ci sono più tracce di visite da parte del padre, mentre la madre si recò da lei solo nel 1974. A occuparsi di lei fu soprattutto Eunice Kennedy Shriver, la sorella, che spinse anche il fratello John F. Kennedy a impegnarsi sul fronte dei diritti delle persone con disabilità intellettive. Fu proprio Eunice a fondare nel 1968 le Special Olympics, i giochi sportivi dedicati ad atleti con disabilità cognitive.

Rosemary Kennedy morì nel 2005, all’età di 85 anni.

Il martirio delle donne

Purtroppo, Rosemary Kennedy non fu l’unica donna considerata “anormale” ad esser messa a tacere tramite questa pratica: Evita Peròn, Helen Mortensen, e Frances Farmer sono solo alcuni dei nomi nella lista infinita delle donne costrette a questa brutale operazione chirurgica.

Negli Stati Uniti, durante l’apice delle lobotomie (anni ’40–’50), le donne rappresentavano circa il 60-70% dei pazienti sottoposti a questa pratica. La loro colpa? Un’etichetta di troppo, una parola troppo diretta, o comportamenti non adatti ad una donna dell’epoca.

Le donne erano spesso etichettate come isteriche, troppo emotive o squilibrate per comportamenti non adatti agli standard di docilità e obbedienza. In questo contesto la lobotomia è l’innovazione più interessante per una società patriarcale per “rimettere le donne al proprio posto” e correggere la donna troppo ribelle, sessualmente libera, triste senza motivo o semplicemente “difficile da gestire”.

Nel Novecento, la psichiatria era in larga parte maschile, e molte diagnosi risentivano di una profonda ignoranza (e talvolta disprezzo) verso la psicologia femminile.

Sintomi come depressione post-partum, ansia o disturbi ciclici venivano spesso trattati come disturbi cronici, da “sradicare” con metodi invasivi.

Il corpo femminile non venne mai visto come un oggetto da comprendere, ma solamente come un oggetto da smontare e aggiustare nel modo che si riteneva più consono per far sottomettere la donna.

Donne private della loro voce riecheggiano ancora in questo angolo oscuro della medicina moderna, portando con sé lo stigma di una generazione taciuta per far spazio ad una visione distorta della virilità maschile come dominante sulla docilità femminile.

I loro ricordi non devono sbiadire. Non possono rimanere silenziosi come volevano i medici. Abbiamo il dovere di ricordarle, e apprezzarle per la loro forza nella sofferenza.

Per dar loro la voce che ormai, da tanto tempo, hanno perso.