Quando si parla di Olocausto, l’immagine dominante nella memoria collettiva è, comprensibilmente, quella dello sterminio del popolo ebraico. Tuttavia, l’universo concentrazionario nazista fu molto più ampio e articolato, e colpì anche altri gruppi considerati “indesiderabili” dal regime: rom e sinti, oppositori politici, disabili, testimoni di Geova, asociali. Tra questi, vi fu anche una categoria per lungo tempo rimossa dalla narrazione pubblica: quella degli omosessuali maschi, identificati nei campi di concentramento dal simbolo del triangolo rosa.

La criminalizzazione dell’omosessualità in Germania

Già nel 1871, con l’unificazione tedesca, il nuovo codice penale dell’Impero (Reichsstrafgesetzbuch) includeva il paragrafo 175, che puniva gli “atti sessuali innaturali” tra uomini. Nonostante l’interpretazione restrittiva da parte dei tribunali tedeschi fino alla fine dell’Ottocento, quella norma rappresentava una chiara ingerenza morale e repressiva nella vita privata degli individui.

Durante la Repubblica di Weimar (1919–1933), Berlino divenne una delle città europee più aperte alle minoranze sessuali. Ma con l’avvento del nazismo nel 1933, la repressione si fece sistematica. Il paragrafo 175 venne inasprito nel 1935, ampliando la definizione di “atto omosessuale” a qualsiasi forma di intimità fisica tra uomini, anche priva di un rapporto sessuale vero e proprio.

Da quel momento, bastava un sospetto, una denuncia anonima, una lettera d’amore trovata dalla Gestapo, perché si venisse arrestati, interrogati e processati. La repressione fu capillare: oltre 100.000 uomini vennero indagati e più di 50.000 condannati.

La visione nazista dell’omosessualità

L’ideologia nazista interpretava l’omosessualità come una minaccia alla virilità ariana, alla produttività demografica e alla disciplina militare. Il corpo maschile, idealizzato nel culto hitleriano, doveva essere forte, sano, utile alla nazione e votato alla riproduzione.

Per il regime, l’omosessualità non era solo una “devianza”, ma un pericolo politico e sociale: gli omosessuali erano accusati di corrompere i giovani, di sottrarsi al dovere di procreare e di indebolire la coesione del Volksgemeinschaft, la “comunità del popolo”.

La persecuzione colpì in modo mirato soprattutto gli omosessuali maschi. Le donne, pur se anch’esse omosessuali, non furono oggetto di una repressione paragonabile. Non esisteva infatti un equivalente femminile del paragrafo 175, e la visione patriarcale del regime le considerava, nel peggiore dei casi, “asociali” o “disfunzionali”, più che pericolose per l’ordine pubblico.

I campi di concentramento e il marchio del triangolo rosa

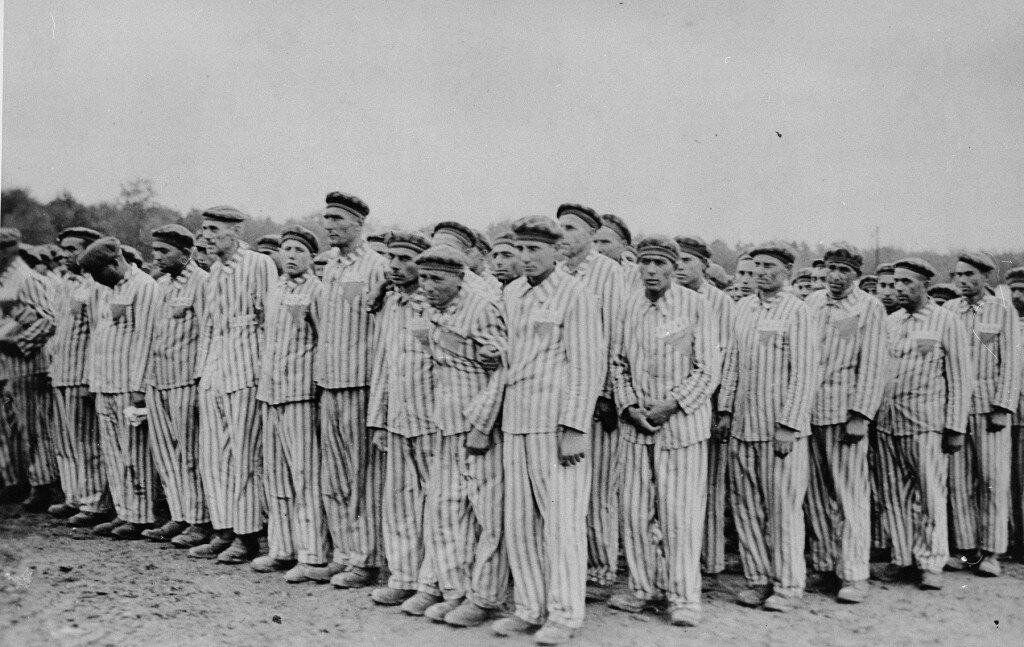

Molti uomini condannati per omosessualità vennero internati nei campi di concentramento, inizialmente con pene a tempo determinato. Con l’aggravarsi della guerra e della radicalizzazione ideologica del regime, numerosi detenuti subirono il cosiddetto “rinnovo amministrativo della pena”, che consentiva alla Gestapo di trattenere gli individui anche dopo la fine della condanna formale.

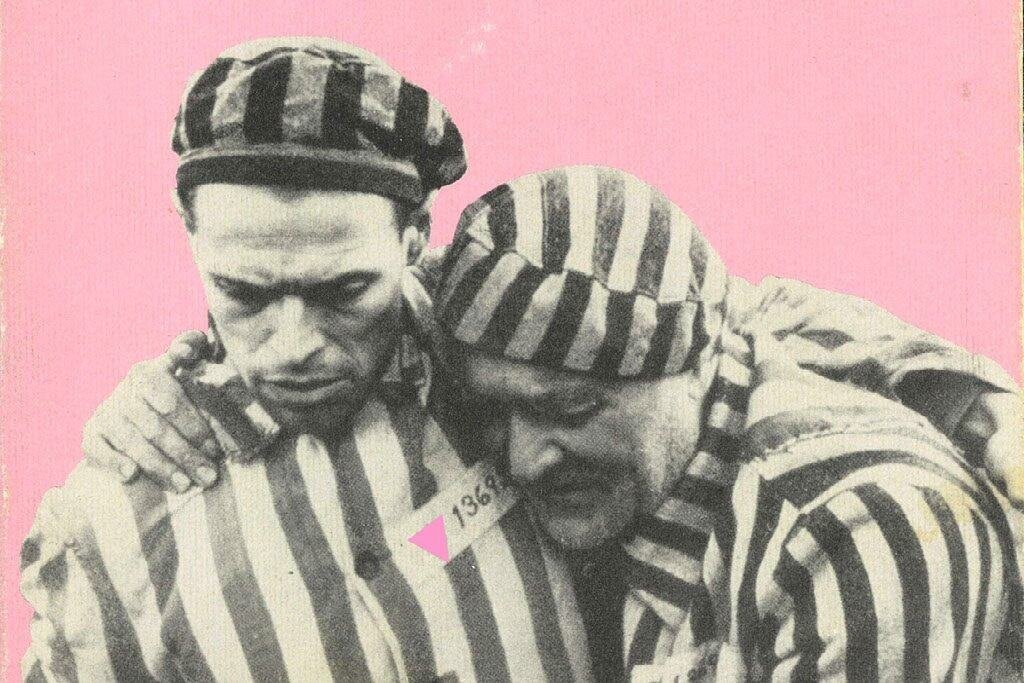

Nei Lager, gli omosessuali venivano contrassegnati con un triangolo rosa rovesciato cucito sull’uniforme. Questo simbolo li collocava in fondo alla gerarchia concentrazionaria. Subivano spesso l’isolamento, erano costretti ai lavori più duri, ricevevano meno cibo e venivano frequentemente esposti a violenze fisiche e sessuali da parte delle SS e degli altri detenuti.

Molti vennero sottoposti a esperimenti medici crudeli finalizzati alla “guarigione” dell’omosessualità. Tra questi, la castrazione forzata, la somministrazione di ormoni o impianti di protesi che avrebbero dovuto indurre attrazione eterosessuale. L’esito era spesso la morte.

Le stime variano, ma si ritiene che tra i 10.000 e i 15.000 omosessuali furono deportati nei Lager, e che circa il 60% di loro morì a causa delle condizioni disumane di detenzione.

L’invisibilità del dopoguerra

Con la caduta del regime nazista nel 1945, per molti detenuti la liberazione non coincise con la fine della persecuzione. In particolare in Germania Ovest, il paragrafo 175 rimase in vigore fino al 1969, e solo nel 1994 venne definitivamente abrogato.

Le condanne emesse sotto il Terzo Reich non vennero annullate automaticamente e i sopravvissuti non vennero riconosciuti come vittime del nazismo. Anzi, molti di loro continuarono a vivere nell’ombra, nel timore di essere nuovamente perseguitati. La loro esperienza rimase un tabù per decenni, anche all’interno del dibattito pubblico sulla memoria dell’Olocausto.

Il silenzio fu imposto non solo dalla società, ma anche dalla legge. Fino a quando l’omosessualità rimase penalmente perseguita, nessuna testimonianza poteva emergere senza rischi.

Dalla vergogna alla memoria: il riscatto del triangolo rosa

Solo tra la fine degli anni ’70 e gli anni ’80, con il nascente movimento di liberazione omosessuale in Germania e in Europa, il triangolo rosa cominciò ad essere riappropriato come simbolo identitario. Ciò che era stato concepito come marchio di vergogna divenne un emblema di memoria, lotta e orgoglio.

Nel 1984, a Francoforte sul Meno fu eretto il primo monumento in Europa dedicato agli omosessuali vittime del nazismo. Nel 2008, a Berlino, nei pressi del Memoriale della Shoah, venne inaugurato il Memoriale per gli omosessuali perseguitati sotto il nazionalsocialismo: una struttura sobria in cemento grigio che al suo interno proietta un video di due uomini che si baciano, rinnovato periodicamente con immagini di coppie lesbiche.

Nel 2021, il Parlamento tedesco ha approvato una legge che annulla simbolicamente le condanne inflitte ai sensi del paragrafo 175 e prevede un risarcimento per le vittime ancora in vita o per i loro eredi.

Conclusione

La storia del triangolo rosa è una pagina rimossa, ma fondamentale per comprendere la complessità della macchina repressiva nazista e la lunga durata della discriminazione omosessuale anche nel dopoguerra. Ricordare oggi questa vicenda non significa relativizzare altre persecuzioni, ma restituire dignità a chi è stato ignorato, silenziato, dimenticato.

In un tempo in cui l’odio verso le differenze trova ancora spazio nella società, la memoria delle vittime del triangolo rosa è un ammonimento: nessuna civiltà è al riparo dalla barbarie, quando l’amore diventa un crimine e la diversità, un pericolo.