Tra la fine di settembre e i primi di ottobre del 1944, in piena Seconda guerra mondiale, la zona degli Appennini bolognesi divenne teatro di una delle più atroci rappresaglie naziste in Europa. Le truppe della 16ª Divisione SS “Reichsführer-SS”, guidate dal maggiore Walter Reder, insieme a repubblichini fascisti, misero in atto una vera e propria carneficina contro la popolazione civile di Marzabotto e dei comuni vicini come Grizzana Morandi e Monzuno. In pochi giorni, più di 700 persone innocenti furono uccise brutalmente, tra cui centinaia di donne, anziani e bambini. Un massacro che rappresenta una pagina drammatica della guerra in Italia, ma che si inserisce anche in una più ampia strategia militare e politica.

La strategia della rappresaglia: terrore e distruzione

La strage di Marzabotto non fu un episodio isolato o frutto di un singolo gesto criminale. Essa rispondeva a una precisa volontà tedesca di reprimere la Resistenza, che in Emilia-Romagna si era organizzata con particolare efficacia. La Brigata Stella Rossa, una delle più attive formazioni partigiane, operava proprio nell’area di Monte Sole, conducendo azioni contro le forze nazifasciste. Per questo motivo, il generale Albert Kesselring, comandante delle truppe tedesche in Italia, ordinò di applicare una “politica della terra bruciata” che includesse la distruzione dei villaggi rurali e lo sterminio degli abitanti, con l’obiettivo di spezzare la solidarietà e il sostegno popolare ai partigiani.

In questo quadro, le operazioni di rastrellamento e repressione divennero sistematiche. Il 29 settembre 1944 le SS circondarono le frazioni di Casaglia, Caprara, Cerpiano, Creda, Pioppe, Vado e altre località. La violenza si manifestò in modo indiscriminato: uomini, donne, bambini furono uccisi in chiese, nelle loro case o portati fuori per essere giustiziati nei campi o al cimitero. Case e scuole vennero date alle fiamme, e l’intera area fu trasformata in un paesaggio di morte e desolazione.

Il massacro di civili: numeri e atrocità

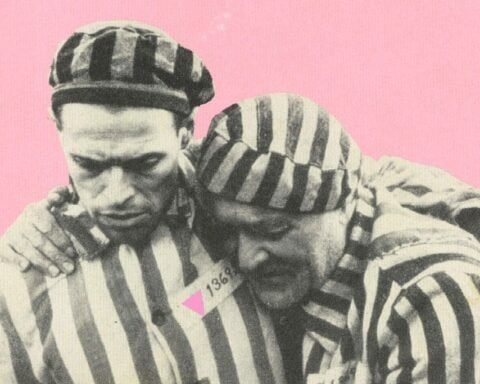

Le vittime accertate della strage si aggirano intorno a 770 persone, tra cui oltre 200 bambini, molti dei quali avevano meno di dieci anni. Le esecuzioni non furono rapide e “pulite”: molti furono uccisi con mitragliatrici, altri subirono torture, decapitazioni e incendi sui corpi. La brutalità raggiunse livelli che difficilmente si possono descrivere senza provare orrore. Le testimonianze di alcuni sopravvissuti raccontano di scene agghiaccianti, con famiglie sterminate nel giro di poche ore.

Tra i villaggi colpiti, Casaglia fu uno dei più devastati. Qui, in una chiesa, la popolazione si era radunata in preghiera, sperando di trovare rifugio. Ma anche quel luogo sacro non fu risparmiato: la chiesa fu perquisita e molti furono uccisi sul posto. Anche i cimiteri furono teatro di eccidi, con vittime legate e fucilate.

Il contesto della guerra e della Resistenza

Il massacro si inserisce in un momento cruciale della guerra in Italia. Nel 1944, le forze alleate avevano liberato gran parte del Sud, mentre la Linea Gotica – la principale linea difensiva tedesca sull’Appennino – rallentava la loro avanzata. Nel frattempo, la Resistenza cresceva in forza e organizzazione, costituendo una minaccia concreta al controllo nazifascista.

Le rappresaglie come quella di Marzabotto erano pensate per terrorizzare la popolazione, ma spesso ebbero l’effetto opposto: alimentarono l’odio contro gli occupanti e rafforzarono la determinazione partigiana e civile. Non a caso, Marzabotto è diventata un simbolo nazionale della Resistenza e della memoria antifascista.

La giustizia post-bellica e il ricordo

Solo diversi anni dopo la fine della guerra, la giustizia riuscì a raggiungere alcuni responsabili. Walter Reder fu arrestato, processato e condannato all’ergastolo nel 1951 per il suo ruolo nel massacro e in altre atrocità. Venne però rilasciato nel 1985, suscitando molte polemiche. Negli anni successivi, la Germania ha formalmente chiesto perdono per le violenze commesse, riconoscendo la responsabilità statale nelle azioni delle SS.

Marzabotto oggi è un luogo di memoria. Il Sacrario dei Caduti custodisce le spoglie di molte delle vittime non identificate e rappresenta un punto di riferimento per la commemorazione di quei tragici eventi. Ogni anno migliaia di persone, in particolare studenti, visitano il sito per ricordare e riflettere sull’importanza della pace, della democrazia e della lotta contro ogni forma di totalitarismo.