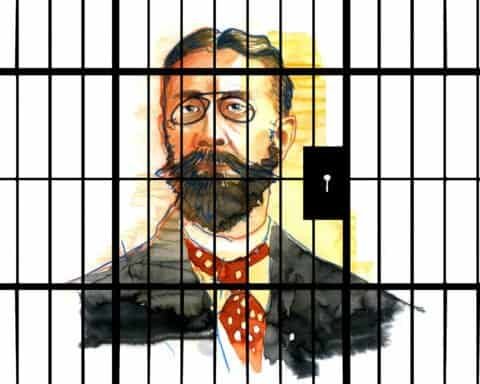

C’è una scena, tra le più inquietanti della letteratura del Novecento, in cui un uomo viene arrestato senza sapere perché. È un giorno qualunque, eppure da quel momento niente sarà più normale. L’uomo si chiama Josef K., è impiegato di banca, ordinario, preciso. Ma la macchina burocratica lo ha scelto, e da quel momento inizierà il suo lento e inesorabile affondare in un processo infinito, privo di spiegazioni, logica o vie d’uscita. È l’inizio de Il processo, capolavoro incompiuto di Franz Kafka, e uno degli affreschi più spietati e profetici del nostro tempo.

Oltre un secolo dopo la sua scrittura, l’opera kafkiana continua a risuonare come un monito sordo e potente. La burocrazia, nei testi di Kafka, non è soltanto un sistema amministrativo, ma un apparato oscuro e minaccioso, che annulla l’individuo nella sua irriducibile unicità. È un incubo che si maschera da ordine, un labirinto senza centro, dove l’uomo si consuma nel tentativo – sempre frustrato – di trovare senso, giustizia, verità.

Il volto spersonalizzante della burocrazia

La grande intuizione di Kafka è che la burocrazia non è solo una pratica organizzativa, ma un’esperienza metafisica. Nei suoi racconti, come Il castello, La colonia penale, Il processo, si respira una tensione che va ben oltre la lentezza amministrativa o le scartoffie: si tratta di una forma di potere assoluto, ma impersonale. Nessuno è direttamente responsabile, nessuno ha un volto o una voce definitivi. Le decisioni arrivano dall’alto, ma da un “alto” indefinito, vago, inaccessibile. E questa inaccessibilità è ciò che produce l’angoscia.

Nel mondo di Kafka, il burocrate non è il tiranno: è il servitore di un sistema che lui stesso non comprende. È il portiere del tribunale che non sa cosa succede dentro, l’impiegato che rimanda a un altro ufficio, il funzionario che applica regole senza conoscerne il fine. La responsabilità si dissolve in una catena infinita di rimandi, e così anche il potere: non c’è un colpevole da accusare, non c’è un padrone da combattere. L’uomo è solo contro l’astratto.

Questa è la vera trappola kafkiana: non l’ingiustizia manifesta, ma la neutralità disumana. Non si è colpevoli perché si è fatto qualcosa, ma perché si è. E anche volendo dimostrare il contrario, non si può: il sistema non ascolta, non risponde, non si muove.

L’individuo come residuo

Nel cuore dell’opera di Kafka pulsa un senso radicale di impotenza. L’individuo, in questa macchina burocratica, non è solo marginalizzato: è reso superfluo. Non conta ciò che pensa, ciò che prova, ciò che è. Josef K. è un uomo comune, privo di colpe apparenti, ma la sua esistenza viene lentamente risucchiata da un processo assurdo, in cui ogni atto – ogni tentativo di capire, di giustificarsi, di ottenere una risposta – lo conduce sempre più in basso, sempre più vicino alla rovina.

Ne Il castello, il protagonista – chiamato semplicemente K. – cerca invano di raggiungere le autorità del villaggio per ottenere il permesso di vivere e lavorare. Ogni volta viene rimbalzato, illuso, sviato. Le autorità esistono, ma sono invisibili; il castello c’è, ma è irraggiungibile. È un’eterna anticamera, un’attesa infinita, un presente immobile.

La burocrazia kafkiana diventa così una metafora dell’esistenza moderna: vivere in un mondo in cui le regole sono opache, le relazioni disumanizzate, le strutture sociali indifferenti. Un mondo in cui non esiste Dio, ma solo un apparato che non giudica, non perdona, non salva.

Kafka e il potere come assenza

A ben vedere, nei testi di Kafka il potere è ovunque ma da nessuna parte. Non ha un volto, un corpo, una voce. È pura forma, procedura, rituale. E proprio per questo, non può essere né affrontato né scardinato. È l’assenza di potere vero, travestita da autorità assoluta.

In questo senso, Kafka anticipa non solo le derive totalitarie del Novecento – dove la burocrazia ha spesso coperto e giustificato le atrocità – ma anche la condizione contemporanea, in cui le persone si trovano a fare i conti con istituzioni opache, logiche algoritmiche, risposte automatizzate. Oggi più che mai, Kafka parla a noi.

Pensiamo all’esperienza comune di chi tenta di risolvere un problema con un call center, una pubblica amministrazione, una piattaforma digitale. Domande che si perdono, risposte preconfezionate, rinvii infiniti. L’angoscia kafkaiana non è un prodotto letterario, ma una dimensione concreta della nostra vita quotidiana.

Scrittura come testimonianza del non-senso

La scrittura di Kafka non cerca la redenzione. Non offre soluzioni, non predica ribellioni. È la testimonianza di un dolore che non si può eliminare, ma solo raccontare. È per questo che i suoi testi hanno un tono secco, sobrio, impassibile. L’assurdo non è spettacolarizzato, è normalizzato. Le situazioni più inverosimili – come un uomo che si sveglia trasformato in insetto, come accade ne La metamorfosi – sono raccontate con una freddezza clinica. E proprio questa freddezza, questa accettazione muta dell’inaccettabile, è ciò che fa più paura.

Kafka non urla, non denuncia con la voce dei profeti. Ma proprio nella sua scrittura trattenuta, nella sua ironia tragica e quieta, c’è tutta la forza di una condanna definitiva. Il suo è un realismo dell’assurdo, una cronaca del vuoto, una cartografia dell’angoscia.

Kafka non è stato solo un grande scrittore: è stato il cronista lucido dell’inizio di un’epoca. L’epoca in cui l’uomo ha smesso di essere al centro, e si è scoperto piccolo, marginale, in balìa di forze troppo grandi per essere comprese. L’epoca in cui il potere si è fatto impersonale, astratto, indifferente. E in cui la razionalità ha prodotto mostri non per eccesso di brutalità, ma per eccesso di formalità.

Per questo la burocrazia kafkiana è un incubo esistenziale: perché non è un’eccezione, ma una regola. Non è una deviazione patologica, ma la normalità. E l’uomo, in questa normalità, rischia di smarrirsi per sempre.

Kafka è morto a soli 40 anni, nel 1924, ma la sua voce continua a parlarci. Non ci dà risposte, ma ci mostra le domande che abbiamo dimenticato di fare. Ci ricorda che dietro ogni modulo, ogni protocollo, ogni codice, c’è (o dovrebbe esserci) un essere umano. E che il vero orrore non è l’ingiustizia violenta, ma la giustizia senza volto.

In un mondo che affida sempre più decisioni cruciali a sistemi automatizzati, intelligenze artificiali, algoritmi e strutture impersonali, la lezione di Kafka è più urgente che mai: non dimenticare l’uomo.

Anche se il sistema ti dice che non esisti.

Aiutaci a far nascere il Progetto Editoriale LaLettera22, contribuisci alla raccolta fondi