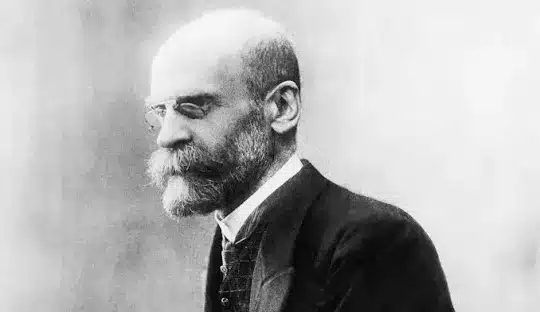

Se è vero che ogni epoca storica sviluppa i propri strumenti concettuali per comprendere la realtà, allora è ancora più vero che alcuni concetti riescono a sopravvivere al passare del tempo, adattandosi e trasformandosi con esso. Uno di questi concetti è senza dubbio quello di coscienza collettiva, introdotto da Émile Durkheim, padre fondatore della sociologia moderna.

Ma cosa significa veramente questa espressione? E perché dovrebbe interessarci oggi, in un mondo che sembra correre nella direzione opposta?

Cos’è la coscienza collettiva secondo Durkheim e perché è ancora attuale

La coscienza collettiva, secondo Durkheim, è l’insieme dei credi, dei valori, delle norme e dei sentimenti condivisi da una determinata collettività. In altre parole, è quel substrato culturale e morale che tiene insieme una società. Senza questa base comune, Durkheim sosteneva che nessuna società potrebbe sopravvivere: sarebbe condannata all’anomia, ovvero alla mancanza di norme e di senso, al disordine.

Nel suo celebre testo La divisione del lavoro sociale (1893), Durkheim spiega come la coscienza collettiva abbia un peso differente a seconda della struttura sociale: nelle società tradizionali, dominate da una “solidarietà meccanica”, la coscienza collettiva è fortissima e omogenea, perché tutti svolgono ruoli simili e condividono un medesimo orizzonte di senso. Nelle società moderne, invece, prevale una “solidarietà organica”, basata sulla differenziazione dei ruoli e sull’interdipendenza.

Coscienza collettiva oggi: tra frammentazione, social network e pandemia

In questo contesto, la coscienza collettiva si indebolisce e deve convivere con una crescente affermazione dell’individualità. Oggi, più di un secolo dopo, il mondo che abitiamo sembra incarnare fino in fondo questa seconda visione. La nostra è una società frammentata, plurale, iperconnessa ma anche disgregata. I social network, la globalizzazione, l’accelerazione tecnologica hanno reso fluide le nostre appartenenze, mutevoli le nostre identità. Ma tutto questo ci ha reso più liberi o più soli? La domanda è tutt’altro che retorica.

La pandemia di Covid-19 ha rappresentato una cartina al tornasole: di fronte all’emergenza, molte società hanno riscoperto un senso di comunità, di responsabilità reciproca. Altre, invece, hanno mostrato tutte le crepe di un tessuto sociale logoro, incapace di produrre consenso attorno a valori condivisi. La stessa nozione di bene comune, un tempo fulcro della coscienza collettiva, sembra oggi un campo di battaglia tra visioni del mondo incompatibili.

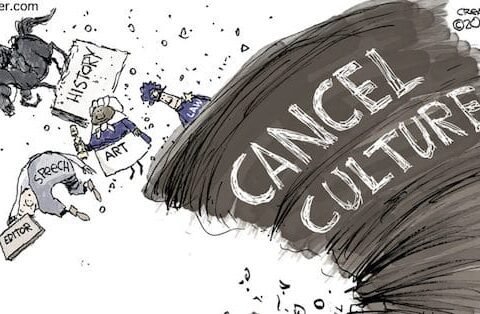

Eppure, la coscienza collettiva non è scomparsa. Ha semplicemente cambiato pelle. Non è più (solo) quella tramandata dalle istituzioni tradizionali come la famiglia, la scuola o la religione, ma si manifesta in nuove forme: movimenti ecologisti, campagne di solidarietà online, attivismo digitale, mobilitazioni per i diritti civili. Pensiamo al movimento Fridays for Future, o a Black Lives Matter: qui vediamo all’opera una nuova coscienza collettiva, che nasce dal basso, si nutre di narrazioni condivise e si esprime attraverso linguaggi globali. Questo non significa che tutto vada per il meglio. Anzi. La frammentazione resta un problema, così come la polarizzazione, l’odio in rete, la tendenza a chiudersi in bolle informative che rafforzano le nostre convinzioni anziché metterle in discussione.

La sfida è proprio questa: costruire una coscienza collettiva che sia davvero inclusiva, capace di tenere insieme differenze senza annullarle.

Ricostruire una coscienza collettiva inclusiva: la lezione di Durkheim

Durkheim ci ricorda che ogni società ha bisogno di una colla simbolica, di un sistema di significati che permetta agli individui di sentirsi parte di un tutto. Quando questa colla si dissolve, non resta che il vuoto. Oggi lo vediamo con chiarezza nei fenomeni di solitudine diffusa, di disagio mentale, di disaffezione politica. Ma lo vediamo anche nella ricerca, talvolta confusa ma autentica, di nuove forme di appartenenza: dalle community online ai gruppi di mutuo aiuto, dalle esperienze di cohousing alle cooperative di comunità. La lezione di Durkheim, dunque, non è un reperto archeologico da manuale di sociologia. È uno strumento vivo per interrogare il presente.

Ci chiede di guardare oltre le apparenze, di cogliere ciò che tiene insieme una società al di là delle sue strutture materiali. In un mondo in cui tutto cambia in fretta, abbiamo più che mai bisogno di punti fermi. La coscienza collettiva può essere uno di questi, se impariamo a riconoscerla, coltivarla e rinnovarla. Forse la sfida più grande è proprio questa: passare da una coscienza collettiva imposta a una scelta, da un insieme di norme calate dall’alto a un patto sociale costruito dal basso, nella consapevolezza che nessuno si salva da solo. Durkheim lo sapeva bene, e noi faremo bene a non dimenticarlo.

Aiutaci a far nascere il Progetto Editoriale LaLettera22, contribuisci alla raccolta fondi