Nel 1964, il brutale omicidio di Kitty Genovese a New York sconvolse l’opinione pubblica. La stampa riportò che 38 persone avevano assistito all’aggressione senza intervenire. Il fatto, per quanto poi ridimensionato nei dettagli, ispirò una delle teorie psicologiche più studiate nel comportamento sociale: l’effetto spettatore (o “bystander effect”).

Cos’è l’effetto spettatore?

L’effetto spettatore è un fenomeno psicologico per cui la probabilità che qualcuno intervenga in una situazione di emergenza diminuisce all’aumentare del numero di persone presenti. Il concetto fu formalizzato dagli psicologi Bibb Latané e John Darley (1968), che condussero diversi esperimenti per testare la reazione delle persone davanti a situazioni che richiedevano un’azione.

In uno degli esperimenti più noti, i partecipanti erano messi in stanze separate e parlavano via interfono con altre persone (in realtà registrazioni). Durante la conversazione, uno degli interlocutori simulava una crisi epilettica. Quando il soggetto credeva di essere l’unico ad ascoltare, interveniva nel 85% dei casi; quando pensava che ci fossero altri 5 ascoltatori, l’intervento scendeva al 31% (Darley & Latané, 1968).

Il meccanismo chiave è la diffusione della responsabilità: più persone ci sono, più si presume che qualcun altro agirà.

Le cause psicologiche e sociali

L’effetto spettatore si basa su una combinazione di fattori cognitivi, emotivi e culturali. I principali includono:

- Diffusione della responsabilità: “Non tocca a me, ci penserà qualcun altro”.

- Ambiguità della situazione: non è sempre chiaro se si tratta davvero di un’emergenza. Le persone guardano agli altri per capire come comportarsi. Se nessuno si muove, si tende a pensare che non sia necessario agire.

- Conformismo sociale: temiamo di sbagliare o di apparire ridicoli. Questo effetto è particolarmente forte in pubblico.

- Paura delle conseguenze: intervenire può comportare rischi, anche solo imbarazzo o disagio.

Uno studio di Fischer et al. (2011), che ha rivisto 105 esperimenti su larga scala, ha confermato che l’effetto spettatore è un fenomeno reale, ma può essere attenuato se:

- le persone si conoscono tra loro,

- l’emergenza è chiara e grave,

- ci si sente competenti a intervenire.

L’effetto spettatore oggi: i social lo hanno peggiorato?

Nel XXI secolo, il fenomeno ha assunto nuove forme. Lontani dall’essere superato, i meccanismi dell’effetto spettatore si sono adattati all’ambiente digitale.

Quando un evento drammatico accade in pubblico (un’aggressione, un incidente, un malore) è ormai comune vedere persone che filmano col telefono, postano sui social, o guardano senza intervenire. È un tipo di passività diversa, mediata dallo schermo, ma non meno reale.

Il caso di Kevin Carter e la bambina sudanese

Nel 1993, il fotografo Kevin Carter vinse il Pulitzer per una foto che mostrava una bambina denutrita osservata da un avvoltoio. La foto diventò simbolo di denuncia, ma Carter fu anche accusato di “stare a guardare”. Morì suicida un anno dopo. Questo episodio anticipa il conflitto morale del testimone moderno: documentare o intervenire?

I dati: la responsabilità che si diluisce online

Secondo uno studio pubblicato nel 2014 su Computers in Human Behavior da Pouwelse et al., l’effetto spettatore è presente anche online: nei forum e nei social, le richieste di aiuto ricevono meno risposte quando più utenti sono taggati o coinvolti. In pratica, più “amici” vedono il messaggio, meno ciascuno si sente in dovere di rispondere.

Un altro studio pubblicato da Levine et al. (2019) ha esaminato migliaia di filmati di aggressioni pubbliche in varie città. I ricercatori hanno scoperto che nella maggior parte dei casi almeno una persona interviene, ma che la probabilità diminuisce se le persone presenti sono disorganizzate o non si conoscono. In ambienti digitali, dove le connessioni sono spesso deboli o anonime, questo effetto è amplificato.

Il paradosso della visibilità

Oggi assistiamo a tutto. Possiamo vedere un crimine in diretta su TikTok, una guerra su Instagram, un’aggressione su X (Twitter). Eppure, più le immagini circolano, più sembrano perdere di urgenza. La sofferenza, invece di mobilitare, anestetizza. A forza di vedere, ci abituiamo.

I social hanno anche creato un senso distorto di partecipazione: condividere un post può sembrare un’azione significativa, ma non sostituisce l’intervento reale. In certi casi, il like diventa la nuova forma del “non è affar mio”.

Una questione culturale e politica

L’effetto spettatore non è solo un problema individuale: è anche un prodotto della cultura in cui viviamo. In società che premiano la competizione individuale, l’autosufficienza e la distanza emotiva, la solidarietà può apparire come un’intrusione o una debolezza.

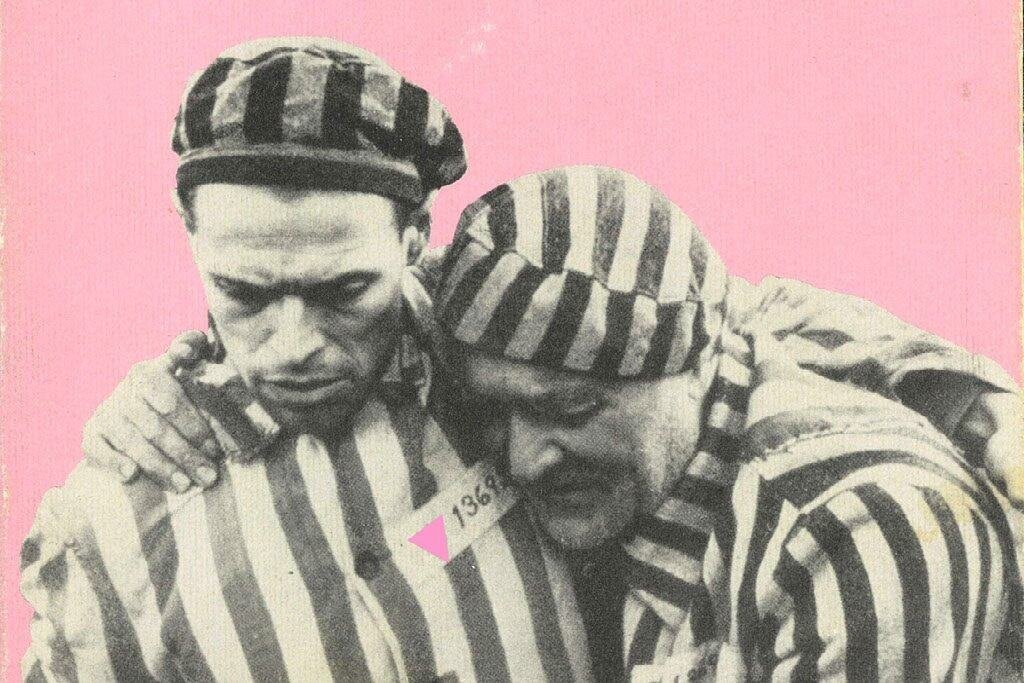

Nel contesto politico e mediatico, l’inerzia collettiva può diventare strumento di controllo. Più il senso di responsabilità collettiva si affievolisce, più è facile per chi governa evitare critiche, soffocare proteste, normalizzare ingiustizie. Il silenzio delle masse è terreno fertile per ogni tipo di abuso.

Pensiamo ai casi di censura, di campagne disinformative, o alle reazioni tiepide davanti a gravi violazioni dei diritti. Non serve sempre reprimere: spesso basta far sì che nessuno si indigni abbastanza da agire.

Dipende da noi

Il rischio più grande dell’effetto spettatore non è solo che “nessuno interviene”, ma che ci convinciamo di non poter fare la differenza. Che la responsabilità sia degli altri, che le cose non cambieranno comunque. Questo è il vero veleno.

Ma la storia dimostra il contrario. Molti cambiamenti cominciano da pochi che decidono di non restare a guardare. La resistenza al nazismo, le lotte per i diritti civili, la tutela dell’ambiente o del lavoro: tutto parte da persone che hanno detto “tocca a me”.

È vero: il mondo è grande e complesso, ma la responsabilità è sempre personale. Anche quando siamo in tanti. Anche quando sembra che non serva. Anche quando gli altri non si muovono.

Il cambiamento parte da un singolo individuo

L’effetto spettatore è un fenomeno antico, ma sempre più attuale. Riguarda la psicologia, la cultura, la politica. Oggi è amplificato dai social, dall’anonimato digitale, da una società che incoraggia la distanza.

Ma non è una condanna. Possiamo scegliere di non voltare la testa. Di non tacere. Di non aspettare che qualcuno agisca al posto nostro.

Ogni volta che restiamo a guardare, rinunciamo a un pezzo di umanità. Ogni volta che scegliamo di intervenire, anche solo per informare, per aiutare, per esserci, la recuperiamo. Ogni volta che il singolo individuo agisce senza il timore di essere giudicato o non compreso, da esempio a tutti gli altri. E prima o dopo arriverà un’altra persona a seguirlo, poi un’altra e un’altra ancora. E in questo modo, si attiva il cambiamento.