L’attuale proposta che viene mossa al governo italiano è quella di promuovere una maggiore educazione emotiva nelle scuole. Ossia educare alla gestione delle emozioni, sia per quanto riguarda le proprie emozioni, che quelle altrui. La capacità di regolare le emozioni conduce verso lo sviluppo empatico che, a sua volta, è promotore di comportamenti pro-sociali e della morale. Un approccio empatico alle emozioni proprie e altrui potrebbe favorire uno sviluppo del concetto di amore e benevolenza tra individui e al rispetto anche sul profilo sessuale.

Educazione emotiva e prevenzione della discriminazione

Dunque, ci si chiede se l’educazione all’emotività possa davvero promuovere comportamenti più positivi. Se queste bastino ad estirpare l’odio, la rabbia e la differenza sociali, che spesso si celano dietro forme più attenuate di pregiudizio e discriminazione, le quali risultano più accettabili, meno gravi, ma che in realtà non sono altro che una mutazione dell’atto discriminatorio dovuta all’automatizzazione del pregiudizio. Talvolta i nostri pregiudizi sono talmente radicati nella nostra mente da emergere in maniera inconsapevole. Questo è dovuto alla cristallizzazione di stigmi sociali verso alcuni gruppi e minoranze (donne, comunità LGBTQ+, e altre). L’obiettivo è quello di rimuovere le discriminazioni, ma pare che il pregiudizio ad esso legato stia virando verso una sua forma più silente, appunto, una forma apparentemente accettabile, ma aggressiva in egual modo.

Queste forme di discriminazione spesso sfociano in casi di odio, in violenze psicologiche o fisiche e, qualche volta, in omicidi. Alcuni hanno sostenuto, o tutt’ora sostengono, l’esistenza di un “gene killer”. Questa tesi riguarda la possibilità di nascere “cattivi”, ma vede contro molti oppositori. Dunque: nasciamo davvero cattivi? Oppure è l’ambiente in cui nasciamo e cresciamo a condizionarci?

Ognuno definisce il proprio Sé interiore a partire dagli atteggiamenti. Ogni atteggiamento sembra essere in linea e poter predire determinati comportamenti (anche se a volte agiamo in modo discordante dalla nostra reale volontà). I nostri comportamenti definiscono la nostra personalità sociale, quindi il modo in cui gli altri ci vedono e rappresentano. Sicuramente il nostro genoma accoglie informazioni specifiche che ereditiamo dai nostri genitori biologici, ma non si tratta solo di un fattore genetico. In associazione a questi comportamenti, definiti dalla genetica, ci sono le scelte, che sono in gran parte determinate dall’ambiente in cui cresciamo e ci sviluppiamo. Ovvero la situazione socio-economica, il genere, l’età, la cultura, che con sé porta stereotipi e, molto spesso, è pregiudizievole verso gruppi diversi dal proprio.

Educazione emotiva e sviluppo dell’aggressività: l’esperimento della prigione di Stanford

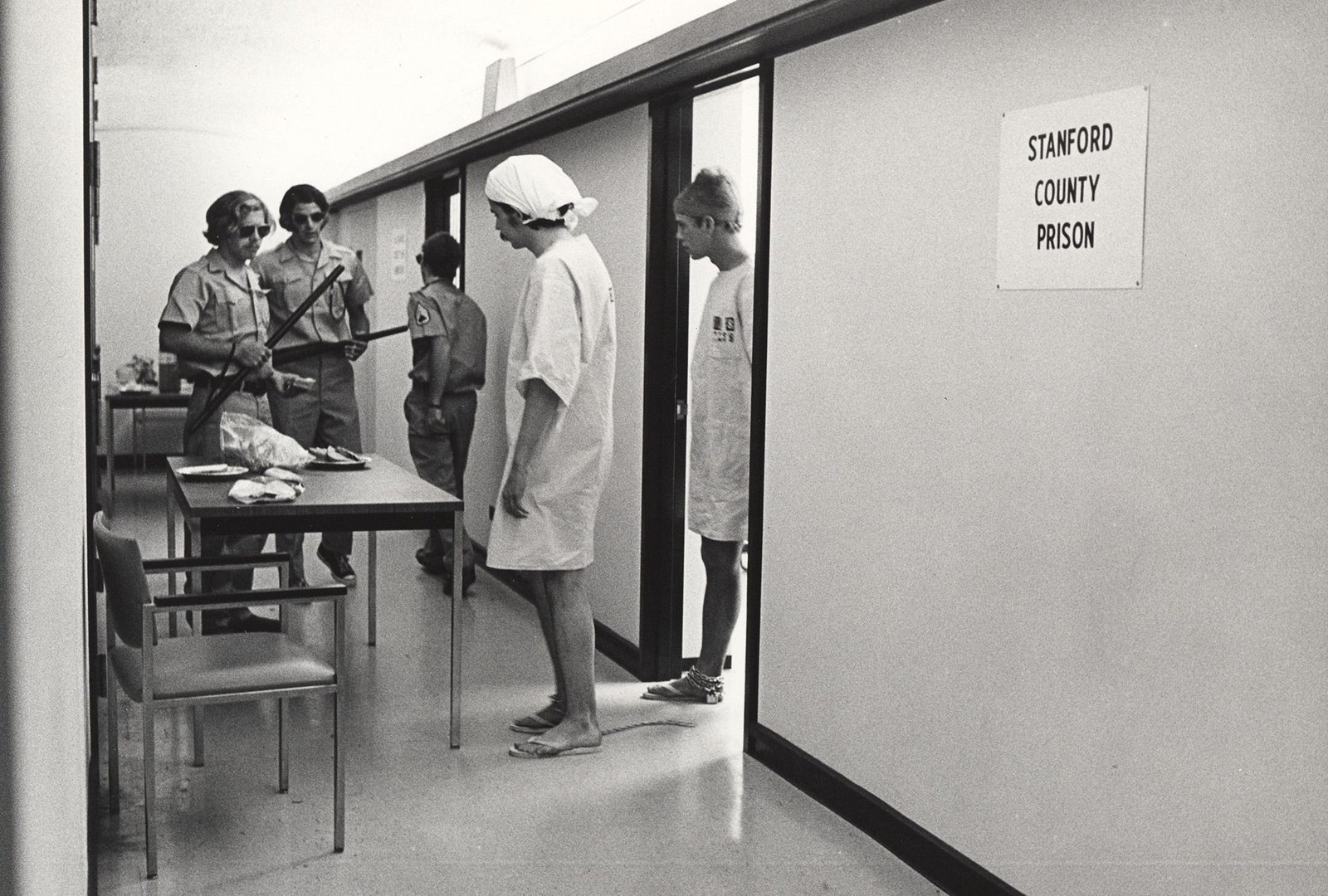

Nel tentativo di comprendere come funzionano i comportamenti in correlazione all’ambiente in cui siamo immersi, può venirci in aiuto l’esperimento della prigione di Stanford, condotto nel 1971 dal professore Philip Zimbardo (e collaboratori).

L’obiettivo della ricerca di Zimbardo era quello di dimostrare in che modo il contesto sociale influenza il ruolo degli individui all’interno del proprio gruppo di appartenenza. Quindi indagare l’evoluzione delle condizioni comportamentali dei singoli individui lungo tutta la durata dell’esperimento.

L’esperimento venne realizzato all’interno dell’istituto di psicologia dell’Università di Stanford, in un seminterrato privo di finestre e quindi di illuminazione, con tanto di celle per i “detenuti”.

Vennero selezionati 24 studenti maschi sani, sia fisicamente che mentalmente, a seguito della somministrazione di un test che indagasse il profilo psicologico degli studenti, così da determinare che essi non avessero alcun tipo di disturbo che compromettesse i risultati della ricerca. A una parte degli studenti selezionati venne assegnato il ruolo di “guardie”, l’altra parte invece quello di “detenuti”.

L’esperimento ebbe inizio il 14 agosto 1971, quando i “detenuti” vennero prelevati dalle loro abitazioni ad emulare un arresto vero e proprio, così da rendere il tutto più realistico. Gli vennero poi consegnate delle uniformi da detenuto e assegnata una cella in cui avrebbero scontato la loro pena.

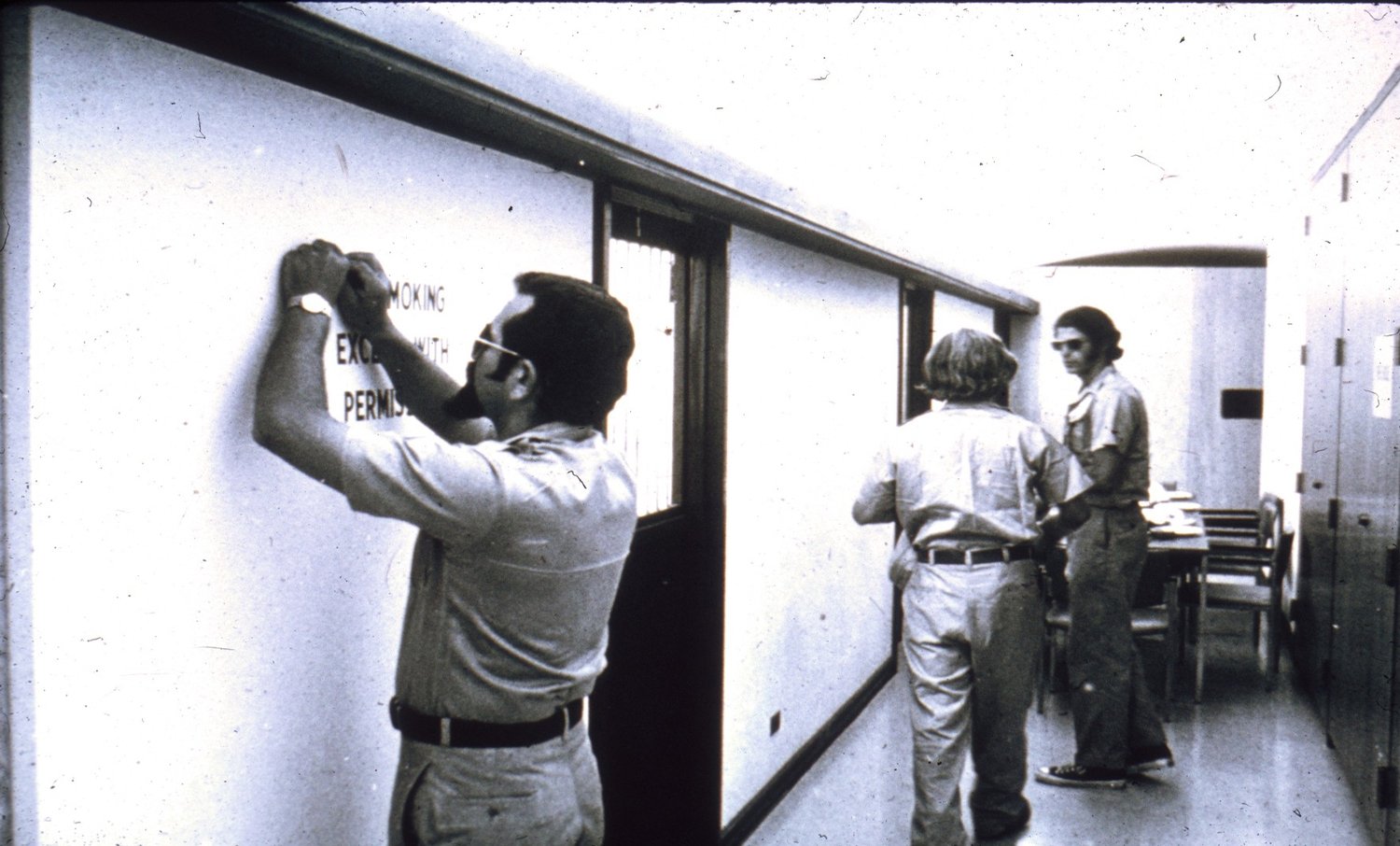

Non solo i detenuti, ma anche le guardie, per entrare al meglio nel ruolo, possedevano delle divise. Inoltre vennero stabiliti turni di lavoro di 8 ore al giorno ciascuno per mantenere l’ordine tra i detenuti ed evitare atti di violenza.

L’esperimento carcerario di Stanford sarebbe dovuto durare due settimane ma, non tutto andò nel modo in cui Zimbardo e i sui collaboratori si aspettassero. Tant’è che dopo solo sei giorni dovettero interrompere l’esperimento, sotto le direttive della psicologa Christina Maslach, la quale osservando i risultati registrati dalla ricerca sino a quel momento, ritenne che non fosse accettabile dal punto di vista etico. Infatti, emersero situazioni di forte stress psicologico per tutti i 24 partecipanti all’esperimento, Zimbardo incluso. Nel carcere, infatti, si verificarono atti di violenza e ribellione dei detenuti. E a loro volta, gli studenti nel ruolo di guardie, divennero sempre più autoritari e denigratori nei confronti degli studenti detenuti. Da una parte le “guardie” che, prese dal loro ruolo di superiorità sui “detenuti”, li obbligarono a svolgere attività svilenti, ridicolizzandoli e maltrattandoli; dall’altra i “detenuti” che, per difendersi, attuarono comportamenti ostili attraverso tentativi di evasione e rivolte. Ma, a sconvolgere l’intera ricerca fu lo sviluppo di comportamenti folli del detenuto #8612, i quali spinsero Zimbardo a prendere la decisione di lasciarlo libero.

Non solo il loro comportamento visibile era cambiato, ma anche la loro psiche. Infatti, sappiamo che gli individui fossero tutti sani, senza alcuna patologia psicologica in quanto, prima dell’esperimento, nella scelta dei partecipanti, venne effettuato un test psicologico. Notiamo invece come, un effetto inaspettato dell’esperimento della prigione di Stanford sul gruppo dei prigionieri fu lo sviluppo di sintomi depressivi, rabbia e ansia cronica. Mentre, per quanto riguarda il gruppo delle guardie, esse svilupparono un comportamento prevaricante e tirannico, aggressivo e costrittivi.

Risulta evidente come il nostro comportamento sia altamente relazionato all’ambiente. Probabilmente l’assenza di luce naturale, che non permetteva ai detenuti (e nemmeno alle guardie) di avere una percezione del naturale scorrere del tempo. Ma anche la relazione stretta che l’individuo ha con il ruolo assegnato. I nostri ruoli ci definiscono e, come sosteneva la psicologa Patricia Linville una maggiore complessità del sé costituisce una garanzia di più elevata capacità di sopportare e gestire gli eventi stressanti. Ossia, più ruoli abbiamo nella vita, più tendiamo verso il benessere, in quanto la perdita di un ruolo verrebbe rimpiazzata da altri che fungano da supporto. Nell’esperimento della prigione di Stamford, il ruolo assunto dai partecipanti divenne uno ed uno solo e risultava molto determinante nella vita dei partecipanti, in particolar modo in quella degli alunni nel ruolo di detenuti. La dedizione dei partecipanti rispetto il proprio ruolo ha fatto loro perdere la cognizione della realtà.

Il risultato dell’esperimento condotto da Zimbardo rispetto la vita reale è che: anche persone che non abbiano alcuna problematica psicologica, se inserite in un contesto specifico (in questo caso gerarchico e violento), possono attuare comportamenti distanti dai propri principi e valori. Quindi, l’atteggiamento e il comportamento umano possono essere in contrapposizione tra loro e modificarsi in funzione delle condizioni socio-culturali ed economiche.

Esiste quindi la possibilità che si diventi aggressivi a seguito dell’esposizione a determinati contesti, situazioni e ruoli ricoperti, attraverso un meccanismo di “aggressività situazionale”. Si tratta di quello che viene chiamato “Effetto Lucifero”, ossia un fenomeno per cui le persone, in relazione a contesti specifici, attuano comportamenti che mai avrebbero attuato altrimenti.

Si nasce buoni o cattivi?

Sigmund Freud, uno dei padri della psicanalisi, sosteneva che l’essere umano avesse due istinti di base: la sessualità e l’aggressività. Esse sono interconnesse tra loro, infatti, sembrerebbe che l’aggressività sia la prima pulsione umana, un primordiale istinto, un bisogno eccitatorio. La pulsione, come la definiva Freud, è l’espressione psichica di un bisogno che vive nell’inconscio. Quindi, si tratta di un bisogno che porta con sé vergogna, senso di colpa, paura, un bisogno nascosto, che potrebbe tramutarsi in rabbia. La pulsione di aggressività ci condiziona nelle nostre decisioni a causa della tensione generata dall’eccitazione. Quindi l’aggressività sembra essere una pulsione innata e legata all’impossibilità di soddisfare una pulsione. In seguito, pare distaccarsi dalle pulsioni sessuali diventando un istinto di autoconservazione. Quindi, se ci basassimo sulla psicanalisi freudiana dovremmo affermare che l’aggressività sia innata, intrinseco a tutti gli individui. Ma Freud sosteneva anche quanto la psicanalisi fosse fondamentale per scoprire il proprio mondo interiore e comprendersi. Solo attraverso una ricerca del proprio Sé inconscio riusciamo a regolare le nostre reazioni psichiche, o almeno capirle.

Inoltre, non possiamo semplificare il concetto di aggressività alla genetica. Molteplici possono essere le motivazioni, alcune individuabili sin da prima della nascita, nelle abitudini dei genitori biologiche e nei comportamenti di rischio verso la salute; altre dipendono dal tipo di educazione ricevuta, status economico-sociale e cultura generale.

Sicuramente l’aggressività rientra nei comportamenti tipici dell’essere umano, si attiva come risposta alle minacce esterne. Ma non possiamo definirci innatamente aggressivi o “cattivi”. L’aggressività è anche un fattore socialmente appreso. Infatti, come avviene nell’esperimento della prigione di Stanford, possiamo notare come alcune situazioni e contesti sociali possono indurre l’uomo a mettere in atto comportamenti aggressivi e violenti. Queste situazioni favoriscono la perdita della soggettività individuale e possono portare a non sentirsi responsabili delle proprie azioni.

Quindi: cosa dovremmo rispondere alla domanda si nasce buoni o cattivi? Dipende dal contesto sociale di sviluppo, ma non solo. Qualora il nostro comportamento fosse condizionato dall’aggressività proveniente dall’ambiente circostante, come si può attraverso l’educazione affettiva convertire o frenare la tendenza alla violenza? Probabilmente è una visione utopica della realtà, ma un programma di educazione guidata, avviato sin dal periodo dell’infanzia, può davvero essere da supporto.

Certo, la cultura in cui nasciamo, il nostro status socio-economico, e le condizioni psico-fisiche non sono reversibili, ma è possibile aprire più strade di azione attraverso l’educazione. Inserire nelle scuole e nel contesto sociale maggior educazione alla comprensione e consapevolezza del proprio Sé, delle proprie e altrui emozioni e alla definizione dei ruoli, potrebbe non essere la soluzione ad ogni problematica sociale, ma sicuramente un punto di partenza fondamentale.

Bibliografia:

Freud, S. (2010). La psicoanalisi (Vol. 23). Newton Compton Editori.

Myers, D.G., et al. (2023). Psicologia sociale (ed. 4). Mc Graw Hill.

Sitografia:

Perlstadt, H. (2023). The Stanford Prison Experiment: The Power of the Situation. In: Assessing Social Science Research Ethics and Integrity. Clinical Sociology: Research and Practice. Springer, Cham. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-031-34538-8_8

Aiutaci a far nascere il Progetto Editoriale LaLettera22, contribuisci alla raccolta fondi