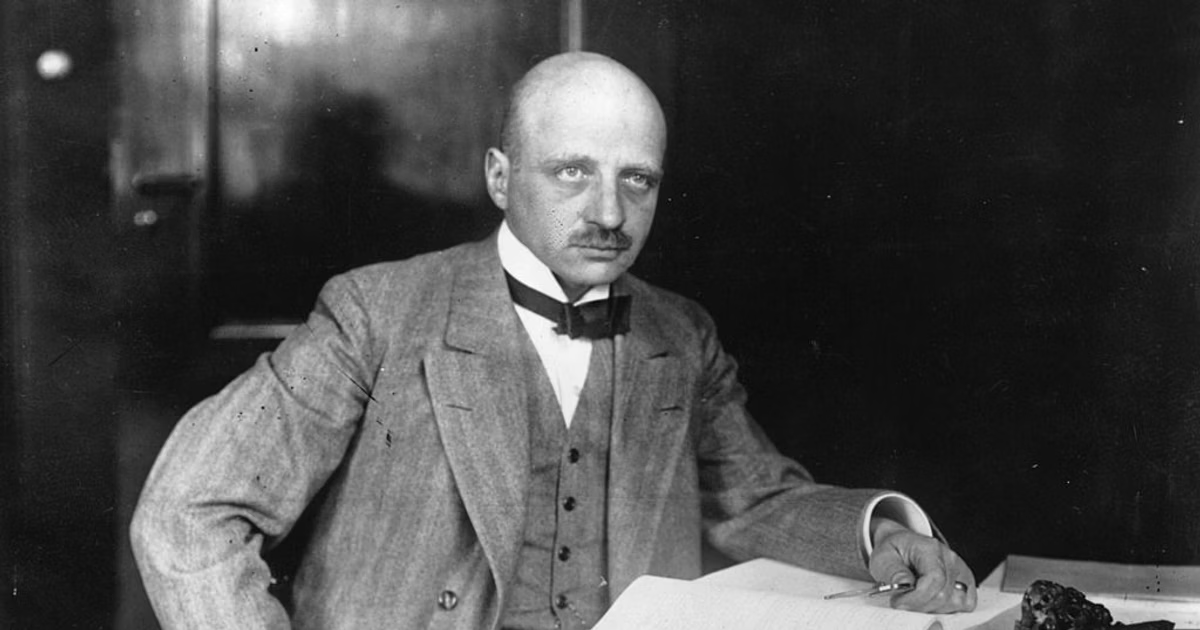

Siamo a Stoccolma, nel giugno del 1920. Fritz Haber ritira il premio Nobel per la chimica, che gli era stato assegnato due anni prima, ‘’per la sintesi dell’ammoniaca dai suoi elementi azoto e idrogeno’’. È stato un passo importantissimo per l’umanità. L’ammoniaca, infatti, può essere usata per la produzione di fertilizzanti di cui il mondo, in crescita demografica, ha estremamente bisogno. Ma il clima è teso. Molti ambienti scientifici hanno protestato. Alcuni premiati si sono tenuti alla larga dalla cerimonia. Salvare l’umanità dalla carestia non basta, dicono, se chi lo fa è il padre delle armi chimiche.

Alle origini del genio: scienza, ambizione, identità

Per capire Haber, bisogna tener presente che lui nella vita è stato tre cose: scienziato geniale, e lo è stato sempre; fervente patriota, e lo è stato sempre; ebreo, e lo è stato a volte.

Nasce nel 1868 a Breslavia da una famiglia di origine ebrea che lo educa secondo gli ideali prussiani di lavoro, dovere e disciplina. Appassionato di chimica da sempre, studia a Heidelberg, poi a Berlino.

A 23 anni si converte al cristianesimo. Il giovane chimico è un osservatore del suo tempo: sa che le posizioni importanti rimangono precluse agli ebrei, anche se la Costituzione dell’Impero tedesco equipara le religioni dal 1871.

Nel 1906 diventa professore ordinario all’Università di Karlsruhe. Nel 1911 viene nominato direttore dell’Istituto Kaiser Wilhelm per la Chimica Fisica e Elettrochimica a Berlino (oggi Max Planck Institute). Vuole essere protagonista della storia, vuole essere nell’élite intellettuale del tempo. Convince molti scienziati a trasferirsi a Berlino, tra cui Albert Einstein, che gli è amico.

Fritz Haber e l’invenzione che ha nutrito il mondo

Nel 1909 riesce a sintetizzare, insieme a Carl Bosch, l’ammoniaca a partire dall’aria.

È una scoperta decisiva: risponde all’enorme richiesta di fertilizzanti azotati necessari alla produzione agricola. Fino ad allora, questi fertilizzanti provenivano in gran parte dalle miniere di salnitro in Cile, che — secondo alcune stime — si sarebbero esaurite entro il 1940.

Da qui, l’enorme importanza economico-sociale dell’esperimento di Haber, tanto che, già nel 1913, viene allestito un primo impianto industriale capace di produrre quattro tonnellate di ammoniaca al giorno.

In un articolo su Nature del 1999, Vaclav Smil scrive che il processo Haber-Bosch è l’invenzione più importante del Novecento: senza l’ammoniaca sintetica metà della popolazione mondiale non esisterebbe; rendendo possibile l’agricoltura intensiva e sfamando miliardi di persone. Non il computer o il nucleare: il vero motore della civiltà moderna è stato saper ‘‘trasformare l’aria in pane’’.

Nel 1914 l’ammoniaca assume un altro significato. Scoppia la guerra, e i nitrati vengono usati per la produzione di esplosivi. Ad Haber non basta che la sua invenzione venga usata per armare la Germania: i suoi ideali di rendere gloria all’Impero tedesco, possono trovare realizzazione solo con la sua partecipazione diretta al conflitto. La vittoria finale diventa la sua ossessione.

Quando un’idea si instilla in un uomo, può inglobare la sua vita e anche quella di chi gli sta attorno.

In Haber si insinua una delle idee che hanno segnato Novecento, il secolo in cui progresso e morte si sono intrecciati: l’utilizzo di armi chimiche. Da conoscitore degli elementi quale è, decide di usare il cloro.

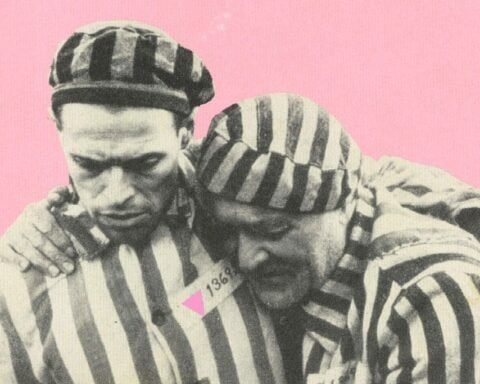

Partecipa a ogni fase: progettazione, sperimentazione e applicazione sul campo. Il 22 Aprile 1915, a Yvres, città belga, circa 5.700 bombole di cloro vengono posizionate lungo 6 km di fronte. Alle 17, il vento è favorevole. Le truppe tedesche aprono le valvole. Il cloro si diffonde come una nube giallastra. Il vento lo spinge verso le trincee nemiche che da rifugio diventano trappola: il cloro, più pesante dell’aria, scende verso il basso, e da lì, reagisce con l’acqua nel corpo dei soldati e forma acido cloridrico e acido ipocloroso, corrodendo e soffocando chi lo respira. È il primo attacco chimico della storia moderna.

Un ufficiale alleato descrive la scena così: «una folla in preda al panico di Turcos e Zuavi con volti grigi e occhi sporgenti, che si stringevano la gola e soffocavano mentre correvano, molti dei quali cadevano a terra con arti convulsi e tratti del viso distorti dalla morte».

Nel giro di dieci minuti muoiono circa 5.000 uomini delle truppe coloniali francesi. Altri 10.000 rimangono feriti. È un successo straordinario e inatteso per i tedeschi. Haber ottiene gloria, incarichi ed onori senza precedenti.

Clara Immerwahr: il prezzo della coscienza

Tra le vittime dell’orrore, non ci sono solo i soldati. C’è anche chi, vedendo l’orrore programmarsi e farsi atto, si sente impotente nel fermarlo. Clara Immerwahr, moglie di Haber, è una di queste vittime. È la prima donna a ottenere un dottorato in chimica in Germania, ma dopo il matrimonio è costretta ad abbandonare le ricerche e a occuparsi della casa. In una lettera a un’amica, scrive: «la vita che ho avuto è stata molto breve, e le ragioni principali sono il modo oppressivo di Fritz di mettersi al primo posto in tutto…così che una personalità meno spietatamente auto- assertiva è stata semplicemente distrutta».

Clara Immerwahr è una pacifista e le azioni militari del marito la sconvolgono profondamente. Poco dopo la vittoria dei tedeschi a Yvres, si uccide con un colpo di pistola al cuore. Muore tra le braccia del figlio adolescente. Il giorno dopo, al funerale, Haber non c’è: sta coordinando un altro attacco chimico, questa volta contro i russi, sul fronte orientale.

L’eredità tragica dello Zyklon B

La Germania, pur avendo compiuto progressi in ambito militare, perde la guerra. Haber, deluso, ritorna a occuparsi di chimica agricola. Si dedica questa volta alla produzione di insetticidi. Sembra che il male non abbandoni lo scienziato neanche quando non è voluto: nel suo istituto si svilupperà lo Zyklon B, inizialmente concepito come pesticida, ma poi usato dai nazisti nei campi di sterminio. In quegli stessi campi di concentramento, moriranno alcuni dei suoi parenti.

Nonostante la sua conversione al cristianesimo, nel 1933, con la promulgazione delle leggi razziali, Haber è costretto a dimettersi dall’istituto Kaiser Wilhelm, di cui è il direttore. Un suo amico e collega Max Plank, tenta di salvarne la carriera organizzando un incontro diretto con Hitler. Ma la risposta del Führer è tassativa: «Se la scienza non può fare a meno degli ebrei, noi in pochi anni faremo a meno della scienza».

La profezia di Hitler si rivelerà controproducente; un numero enorme di scienziati ebrei, scappati dal regime nazista e fascista, si troveranno qualche anno dopo a Los Alamos, nel Nuovo Messico, con un obiettivo comune: progettare la bomba atomica e sconfiggere i tedeschi.

Haber va incontro a un epilogo amaro: cacciato dalla Germania, a cui ha dedicato l’intera esistenza, muore di attacco cardiaco nel 1934, durante il viaggio per raggiungere la Palestina.

La vicenda di Fritz Haber è la prova di come, sulle spalle di alcuni, pesino insieme vite salvate e vite finite. Di come una scoperta possa diventare ciò che il secolo vuole che diventi. Di come la scienza e l’umano siano legate indissolubilmente dalla Storia, che mescola i ruoli di eroi, carnefici e vittime, rendendo la divisione tra bene e male una linea irrimediabilmente sfocata.

Fonti:

Quando abbiamo smesso di capire il mondo – Benjamín Labatut;

https://www.focus.it/cultura/storia/fritz-haber-il-primo-attacco-chimico-della-storia-moderna;

Smil, V. Detonator of the population explosion. Nature 400, 415 (1999). https://doi.org/10.1038/22672