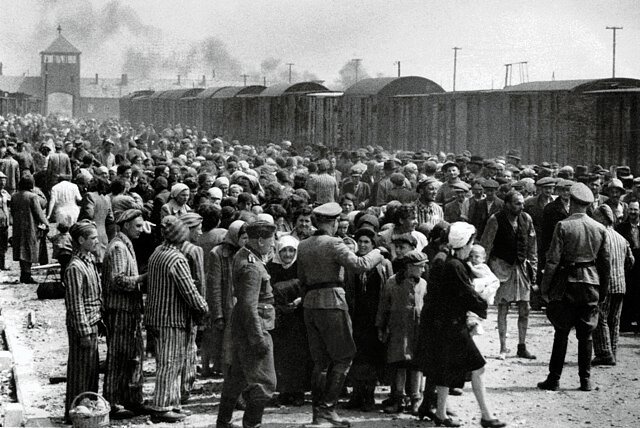

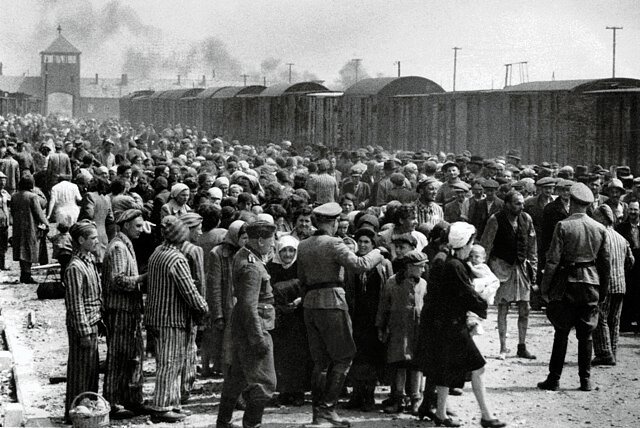

L’11 aprile del 1961 fu una giornata molto particolare: a Gerusalemme iniziò il processo ad Adolf Eichmann, uno dei principali responsabili della deportazione e dello sterminio degli ebrei nella Germania nazista.

Di risonanza mondiale, il processo fece nascere molti interrogativi non solo sugli orrori della Shoah, ma anche su come fosse stato possibile che le persone coinvolte non avessero agito per fermare ciò che stava accadendo, limitandosi a obbedire agli ordini.

Anche Stanley Milgram, psicologo statunitense, si pose questa domanda, chiedendosi come fosse possibile essere complici silenziosi di atrocità simili. Per provare a chiarire la questione, decise di eseguire un esperimento sociale.

L’obiettivo era “semplice”: capire se davvero le persone nell’eseguire gli ordini di una figura da loro riconosciuta come un’autorità, anche se ciò poteva voler dire andare contro i propri principi morali ed etici. Era impensabile che le autorità tedesche, i loro alleati, i corpi militari e tutti i collaborazionisti avessero semplicemente accettato di obbedire agli ordini di Hitler, anche se questo significava sterminare un intero popolo. Eppure…

L’esperimento di Milgram

Nel suo libro “Obedience to Authority; An Experimental View“, pubblicato nel 1974, Milgram propose al pubblico la sua questione sfruttando una domanda ben precisa, molto popolare al tempo: “È possibile che Eichmann e i suoi milioni di complici stessero semplicemente eseguendo degli ordini? Possiamo definirli complici?”.

Per cercare di dare una risposta al quesito, lo scienziato mise insieme un campione di statunitensi, tutti maschi, con età compresa tra i 20 e i 50 anni. L’esperimento venne svolto in diverse sessioni e variazioni nel corso di due anni che coinvolsero oltre 600 persone. Nessun partecipante era a conoscenza della vera natura dell’esperimento.

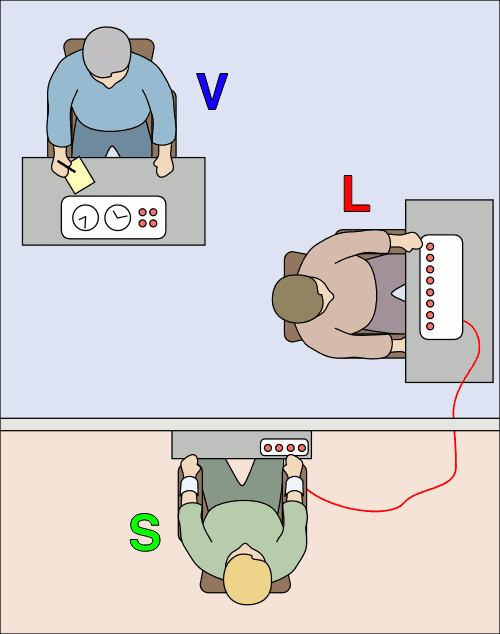

L’esperimento iniziava con l’assegnazione di due ruoli: l’insegnante e l’allievo. L’assegnazione dei ruoli avveniva tramite un sorteggio truccato: tutti i foglietti per il sorteggio contenuti nella scatola preposta avevano su scritto “Insegnante”. Uno dei due soggetti coinvolti era un complice di Milgram e il suo team che, pescato il suo bigliettino, riferiva sempre di essere l’allievo.

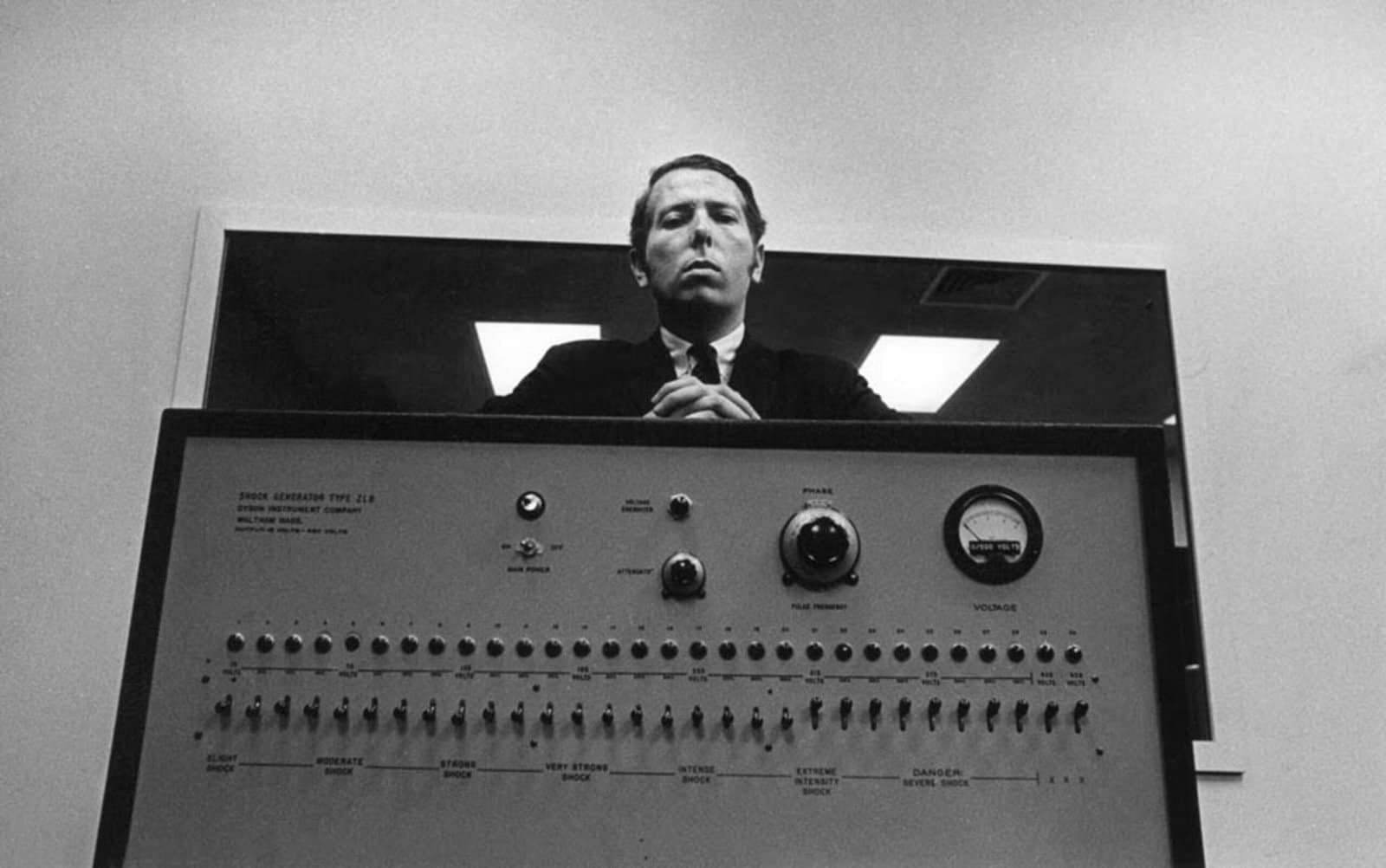

A questo punto si entrava nel vivo del test: l’insegnante prendeva posto davanti a un pannello di controllo con 30 interruttori di corrente elettrica, ognuno con una tensione diversa. Si andava da un minimo di 15 V a un massimo di 450 V. L’allievo era invece seduto su una sorta di sedia elettrica. I due soggetti potevano comunicare a voce, ma non si vedevano.

Il compito dell’insegnante era di porre una serie di domande all’allievo, tutti test sulla capacità di memorizzazione di parole e associazioni. Il ricercatore, ovvero la figura che secondo Milgram rappresentava l’autorità nell’esperimento, ordinava all’insegnante di premere un interruttore ogni volta che l’allievo sbagliava a rispondere, esortandolo ad attivare scariche elettriche sempre più elevate a ogni errore. Le scariche ovviamente non erano reali, ma l’allievo-complice fingeva dolore man mano che il voltaggio incrementava.

L’idea era di valutare fino a dove l’insegnante si sarebbe spinto prima di rifiutarsi di somministrare altre scariche; Milgram, di fatto, voleva misurare il livello di obbedienza dei soggetti coinvolti nei confronti dello scienziato che guidava l’esperimento, consapevoli di star facendo del male a una persona.

Lo scienziato, dovendo assumere il ruolo di figura autoritaria, rimaneva sempre presente vicino all’insegnante durante l’esperimento e soprattutto doveva incitare il soggetto a continuare ad attivare le scosse qualora si fosse dimostrato riluttante. Il ricercatore poteva usare una di queste quattro frasi per cercare di far proseguire l’esperimento:

- “Per favore, continua”;

- “L’esperimento richiede di continuare”;

- “È assolutamente essenziale che tu continui”;

- “Non hai altra scelta se non continuare”.

Le frasi dovevano essere usate in questo preciso ordine; nel caso in cui, anche dopo la quarta richiesta, l’insegnante si fosse rifiutato di proseguire, allora l’esperimento per quel partecipante veniva dichiarato concluso.

I risultati

Milgram era piuttosto sicuro del fatto che i tedeschi avessero per natura dei livelli di obbedienza più elevati rispetto ad altre popolazioni, visto ciò che era successo durante gli anni della Germania nazista. Con il suo esperimento si aspettava di scoprire che gli americani avessero un senso morale più forte e che solo una piccola percentuale decidesse di obbedire all’autorità, a prescindere dalla gravità delle azioni da svolgere. Non fu così.

Nella prima variante dell’esperimento, tutti i partecipanti continuarono ad attivare le scosse fino a 300 V, momento in cui l’allievo-complice doveva fingere di svenire per via delle scosse. Il 65% dei soggetti coinvolti proseguì ad attivare le scariche elettriche fino a 450 V.

Il grado di obbedienza dimostrato dai partecipanti fu significativo e sorprese molto Milgram. Lo psicologo continuò a eseguire questo esperimento per due anni, inserendo ogni volta una variazione per misurare eventuali cambiamenti nel livello di obbedienza. Tra le diverse prove che svolse, è opportuno sottolineare che, quando lo scienziato finse di allontanarsi e chiese a un’altra persona – non presentata come autorità – di seguire l’insegnante, il livello di obbedienza scese del 20%.

In un’altra variazione dell’esperimento, all’insegnante venne chiesto di istruire un sottoposto alla sua mansione e guidarlo nell’esecuzione, esattamente come avrebbe fatto lo scienziato con lui. Entrata in gioco la deresponsabilizzazione, il livello di obbedienza cresceva di nuovo: l’insegnante chiedeva al suo sottoposto di somministrare gli elettroshock con meno preoccupazione, perché a premere il pulsante non era direttamente lui.

In tutte le varianti i partecipanti hanno espresso dei dubbi sulla moralità della punizione inflitta all’allievo; ciò non toglie che, nella maggior parte dei casi, hanno continuato a provocare un dolore crescente alla vittima.

Sì, molti si sono fermati durante l’esperimento per domandarsi se fosse giusto e confrontarsi con lo scienziato. Alcuni hanno espresso fisicamente disagio, sudando, tremando o mangiandosi le unghie, ma in ogni caso hanno proseguito perché era l’autorità a spingerli.

È chiaro che un esperimento del genere non può essere applicato in modo semplicistico all’Olocausto: i soggetti coinvolti non provavano odio verso gli allievi, non avevano aderito a un’ideologia discriminatoria e razzista specifica contro le vittime dell’esperimento; inoltre, al contrario di chi supportava il nazismo, non avevano avuto abbastanza tempo per riflettere sulle implicazioni delle proprie azioni, rassicurati anche dal fatto che non avrebbero causato danni permanenti ai soggetti vittime, ma solo dolore temporaneo (seppur elevato).

È però interessante riflettere sul ruolo che ha l’autorità, su quanto influsso ha su chi è o si sente sottoposto a essa e convinto di dover obbedire. Faremmo mai del male gratuito a una persona che non abbiamo mai visto e verso il quale non proviamo rancore? E se invece ce lo imponesse qualcuno che riteniamo superiore a noi e che ci chiede di obbedirgli?

“Il comportamento emerso negli esperimenti qui riportati è un comportamento umano normale, ma mostrato in condizioni che mostrano con particolare chiarezza il pericolo per la sopravvivenza umana insito nella nostra natura” afferma Milgram nel suo libro. “E cosa abbiamo visto? Non aggressività, perché non c’è rabbia, vendetta od odio in coloro che hanno colpito la vittima… Si rivela qualcosa di molto più pericoloso: la capacità dell’uomo di abbandonare la propria umanità, anzi, l’inevitabilità che lo faccia, quando fonde la sua personalità unica in strutture istituzionali più grandi“.