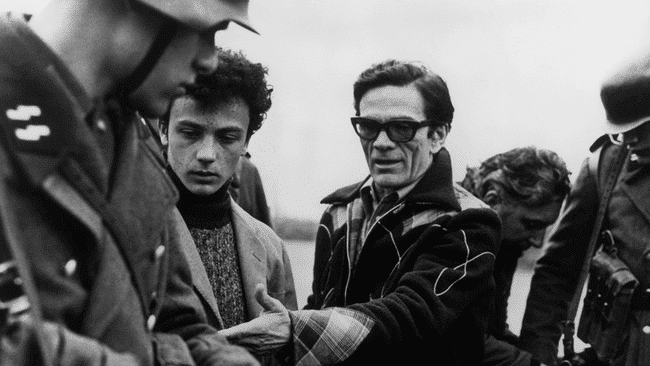

Salò e le 120 giornate di Sodoma è il film che chiude la carriera di regista di Pier Paolo Pasolini. Presentato nelle sale cinematografiche italiane il 10 gennaio del 1976, tra le molteplici allegorie disseminate nella pellicola, preannuncia ci che a partire dagli anni ’80 avrebbe trasformato radicalmente la televisione italiana: l’abbattimento sperimentale del confine tra finzione e realtà attraverso la reality tv.

Salò come critica alla televisione

Nel 1967 Michael Foucault conia il termine eterotropia per indicare un luogo reale in cui vengono giustapposte zone relegate ai margini dalla società, riservate ad individui con comportamenti devianti.

La stessa Villa di Sal è un’eterotropia, un luogo di reclusione dove le vittime dei Signori si aggirano come figure dantesche in tre Gironi infernali. Assediata da nazifascisti e teatro di atti rituali di crudeltà e di sadomasochismo, la villa mette in scena la narrativa ossessiva del Marchese de Sade, dissacra la vita con la profanazione dell’individuo per denunciare l’autoritarismo della televisione.

Dunque, si potrebbe definire come “eterotropia” anche la televisione, tanto demonizzata da Pasolini?

Nell’ottica del regista e nella retorica del film, la televisione è considerata come un crocevia di devianze e perversioni che riduce a mero spettacolo ogni genere di situazione, giocando con l’autonomia intellettuale dello spettatore. La riconosciuta avversione di Pasolini verso di essa viene qui tradotta con le figure dei Signori, simboli della repressione della libertà individuale e dell’autoritarismo dei mezzi di comunicazione di massa.

Entrambi infatti mirano all’asservimento e alla dipendenza dell’individuo: gli uni mercificando i corpi, gli altri le menti.

Salò reality come forma di perversione del reale

Il film stesso si presenta girato e curato come se fosse un vero e proprio reality, con selezioni iniziali, reclusioni, prove, confessioni e addirittura eliminazioni. Il tutto permeato da un clima oppressivo di violenza e depravazioni estreme.

Forse un’allegoria eccessiva, ma che coglie in flagrante le dinamiche devianti del processo di spettacolarizzazione.

All’interno di questa grande macchina di dominazioni e perversioni, Pasolini rappresenta la pervasività della finzione che oggi caratterizza i reality, per mezzo di svariati capovolgimenti comici e parodici.

Per fare un esempio, l’elemento carnevalesco si dispiega nel film attraverso la trasformazione del cibo in escremento e la conseguente messa in scena di un banchetto ai limiti del grottesco, oppure attraverso le agghiaccianti battute del Presidente che scatenano risate isteriche collettive.

Tale comicità, trapiantata in un contesto così brutale e perverso, non raggiunge lo spettatore. Rimane avvinghiata al tessuto della pellicola, vissuta solo dai personaggi e dal loro isterismo espressivo.

Di conseguenza non si può creare tra lo spettatore e le vittime della Villa un legame di empatia. Lo sguardo e la volontà di chi assiste dall’esterno proietta la simulazione del film nell’ottica del reality, dove la violenza viene spettacolarizzata e la finzione avanza la pretesa di essere realtà. L’unica reazione emotiva che si risveglia nello spettatore è una curiosità viscerale e ossessiva.

Lo spettatore stesso diventa vittima della finzione. Si verifica il medesimo processo provocato dalle dinamiche del reality, in cui le scenografie diventano luoghi in cui legalmente si possono osservare le azioni di soggetti selezionati tra loro sconosciuti, costretti alla convivenza e alla collaborazione.

Mano a mano si crea nello spettatore una sorta di devianza che eccita e cattura la sua attenzione, insinuando nella sua mente l’illusione di poter controllare la vita di individui sulla base di un’apparente identificazione. Tale processo è permeato dalla naturalizzazione della finzione, per cui lo spettacolo viene vissuto dagli spettatori come se fosse la loro vita vera, come se ne avessero un effettivo controllo.

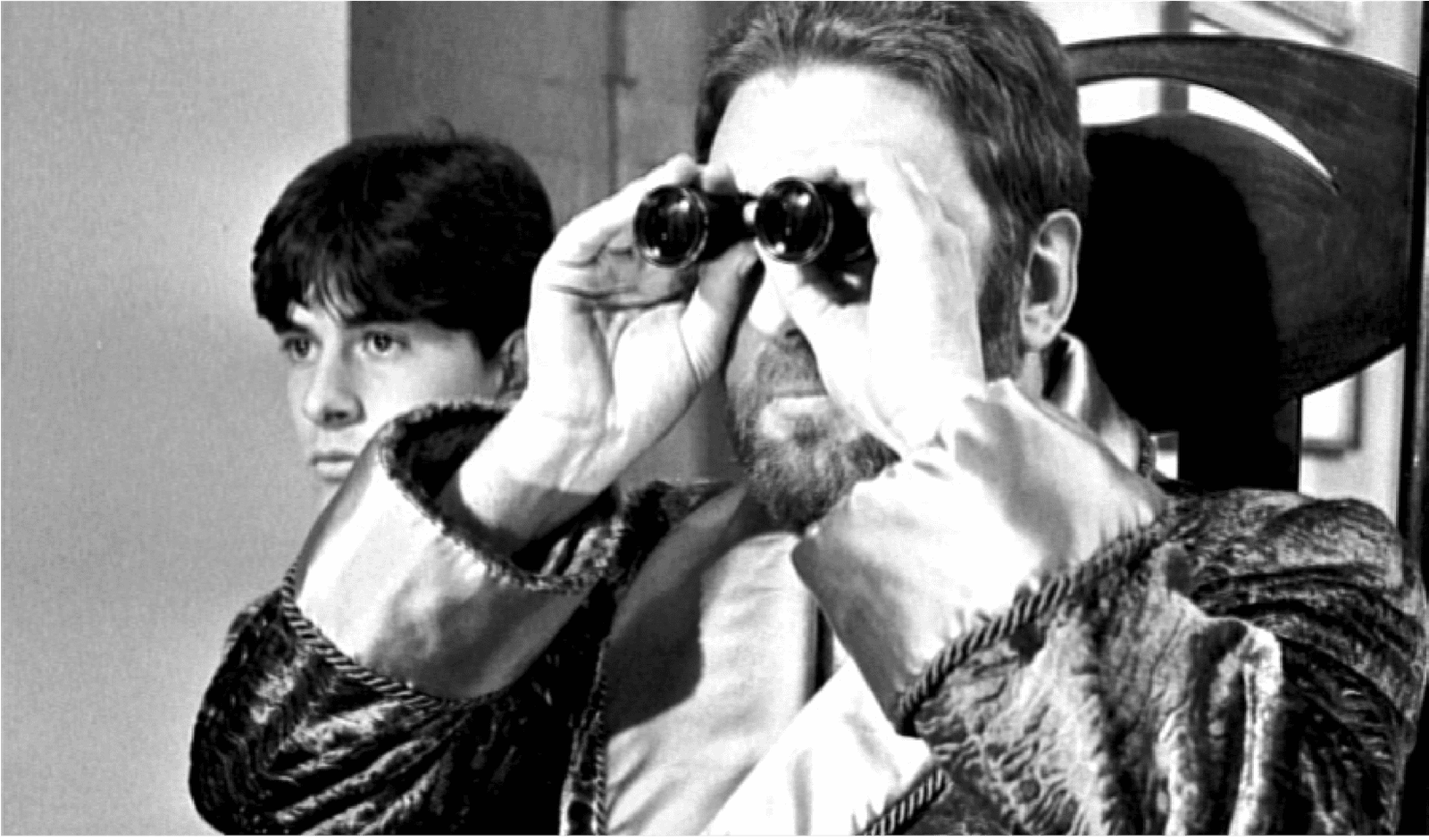

Nella scena finale del film i Signori eseguono nel cortile interno alcune punizioni, torture e sodomie brutali che, a turno, ciascuno dei Signori osserva compiaciuto da una finestra della villa, con un binocolo. Ad un certo punto il binocolo viene rovesciato, offrendo un quadro totale del cortile e dei massacri. Pasolini inserisce questa scena per sottolineare la visione distorta tipica dello telespettatore, convinto di avere una visuale completa, una sorta di controllo sulle vite di individui in cui si rispecchia.