Quando Benito Mussolini venne liberato dai tedeschi nel settembre del 1943, dopo essere stato arrestato per ordine del re e internato al Gran Sasso, la sua parabola politica era già in caduta libera. La nascita della Repubblica Sociale Italiana (RSI), sotto l’egida nazista, non fu un ritorno in grande stile, ma un progetto disperato in cui Mussolini, ormai fantoccio di Hitler, cercò di riaffermare autorità su un Paese diviso, occupato e in guerra civile.

In questo contesto nasce il Processo di Verona, uno dei momenti più cupi della storia della RSI e del fascismo in generale. Fu un processo politico, travestito da atto di giustizia, che ebbe come obiettivo l’eliminazione di alcuni gerarchi “traditori” del Duce, primo fra tutti Galeazzo Ciano, suo genero ed ex ministro degli Esteri, colpevole di aver votato a favore dell’ordine del giorno Grandi il 25 luglio 1943, che aveva sancito la fine del regime.

La genesi del processo: Mussolini e il bisogno di punire

L’ordine del giorno Grandi, approvato dal Gran Consiglio del Fascismo, aveva rappresentato un vero e proprio colpo di mano interno. In quel momento, il Duce veniva sfiduciato dai suoi stessi uomini, che gli chiedevano di restituire il potere al Re, nella speranza di ottenere una pace separata con gli Alleati. Dopo la sua liberazione, Mussolini non poteva dimenticare quell’umiliazione: chi aveva votato contro di lui andava punito.

Quando la RSI fu costituita, i fascisti più radicali, sostenuti dai tedeschi e capeggiati da Alessandro Pavolini, premettero affinché gli “infami del 25 luglio” venissero processati. Mussolini inizialmente esitò. Nonostante tutto, restava profondamente legato a Galeazzo Ciano, non solo per vincoli familiari, ma anche per la lunga collaborazione politica. Ma l’influenza di Hitler e il controllo tedesco sulla RSI resero ogni esitazione impossibile.

Il Tribunale Speciale e l’accusa di tradimento

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato fu incaricato di giudicare i principali responsabili del crollo del fascismo. A Verona, nella sede del Palazzo del Capitano, tra l’8 e l’11 gennaio 1944, si svolse il processo contro sei ex gerarchi: Galeazzo Ciano, Emilio De Bono, Giovanni Marinelli, Carlo Pareschi, Luciano Gottardi e Tullio Cianetti.

L’accusa principale era quella di tradimento verso lo Stato fascista e il Duce. Il processo fu caratterizzato da un’atmosfera surreale: non si trattò di un dibattimento giuridico, ma di un rituale politico. I giudici erano fascisti fanatici, nominati ad hoc per dare una parvenza di legalità a una sentenza già scritta.

Le difese inutili e il destino segnato

Durante le udienze, i difensori cercarono di far leva sullo spirito di servizio dei loro assistiti, ma ogni argomentazione si scontrava con la ferrea volontà politica di eseguire delle condanne esemplari. I veri imputati erano la disobbedienza e il crollo del mito fascista, non i singoli uomini.

Solo Tullio Cianetti si salvò, grazie a una lettera di ritrattazione che mostrava pentimento. Per gli altri, la condanna a morte fu inevitabile. Lo stesso Ciano, che conosceva bene le dinamiche del potere e si era illuso che il legame familiare lo avrebbe protetto, capì troppo tardi che Mussolini non avrebbe opposto resistenza alla sua condanna.

L’esecuzione e il silenzio del Duce

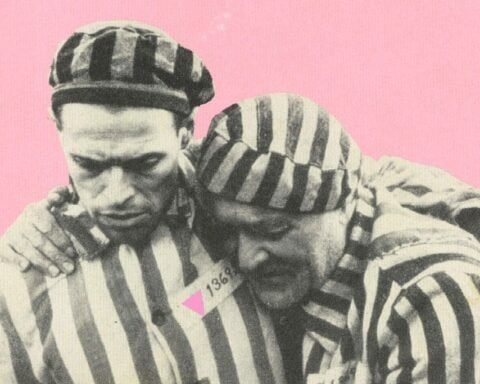

Il 11 gennaio 1944, i condannati furono fucilati al poligono di tiro di Verona, al bastione di San Procolo. La scena fu drammatica: Ciano, De Bono, Marinelli, Pareschi e Gottardi affrontarono il plotone d’esecuzione con dignità. La notizia della loro morte fece il giro d’Italia e dell’Europa: per molti fu la conferma della degenerazione paranoica del fascismo di Salò.

Mussolini, chiuso nella sua solitudine e privo ormai di potere reale, non mosse un dito per salvare il genero. Alcune testimonianze raccontano della sua angoscia e del tormento personale, ma nulla impedì che la giustizia sommaria facesse il suo corso. Forse perché sapeva che l’alternativa sarebbe stata la sua stessa deposizione da parte dei fascisti più estremi e dei nazisti.

Un processo simbolo del crollo morale del regime

Il Processo di Verona rappresenta molto più di una vendetta privata o un episodio di lotta interna al fascismo. È l’immagine simbolica di un regime allo sbando, che si affida alla violenza e alla repressione per mantenere un’apparenza di controllo. La RSI era un’entità fragile, sottomessa ai voleri tedeschi, e priva di legittimità popolare. Punire i traditori serviva a rinsaldare una narrativa di lealtà assoluta al Duce, ma mostrava anche il volto disperato e crudele di un potere alla fine del suo corso.

Storicamente, il Processo di Verona ha avuto un grande impatto nella memoria del fascismo. Ha rappresentato la frattura definitiva tra Mussolini e una parte dell’élite del regime, e ha mostrato la sua trasformazione da capo carismatico a simbolo tragico della propria disfatta. L’esecuzione di Ciano e degli altri gerarchi ha anche contribuito a screditare ulteriormente la RSI agli occhi degli italiani, accentuando il senso di guerra civile e di rovina nazionale.

Oggi, a distanza di decenni, quel processo viene ricordato non solo come un atto di vendetta politica, ma come il momento in cui il fascismo, nel suo tentativo di resurrezione, ha firmato la sua condanna definitiva.