Il 25 aprile, giorno della Liberazione dal nazifascismo, rappresenta uno dei momenti più importanti della storia italiana. Ma se da un lato si celebrano i partigiani, i comandanti e le battaglie più celebri, dall’altro lato resta ancora troppo spesso in ombra il contributo fondamentale delle donne nella Resistenza. Un ruolo straordinario e tuttora poco valorizzato, nonostante i numeri, le storie e il coraggio che hanno segnato quella lotta di liberazione.

Le donne nella Resistenza: una forza silenziosa ma decisiva

Durante gli anni bui dell’occupazione nazista e del regime fascista, migliaia di donne italiane scelsero di lottare. Alcune lo fecero come staffette partigiane, altre come combattenti, infermiere, organizzatrici, operatrici logistiche. E moltissime, senza armi in mano, sostennero la Resistenza con il loro lavoro quotidiano, l’assistenza ai fuggitivi, la diffusione della stampa clandestina, l’ospitalità data a ebrei, disertori e perseguitati politici.

Secondo i dati ufficiali dell’ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia), le donne attive nella Resistenza furono:

-

35.000 partigiane combattenti, attive nei gruppi armati

-

20.000 donne impegnate in ruoli di supporto militare e sanitario

-

70.000 aderenti ai Gruppi di Difesa della Donna, che svolgevano compiti di propaganda e resistenza civile

Il costo fu elevatissimo. Circa 4.653 donne furono arrestate e torturate; 2.812 morirono fucilate o impiccate; 1.070caddero in combattimento. Eppure, alla fine della guerra, solo 19 donne furono decorate con la Medaglia d’Oro al Valor Militare.

Una sproporzione che racconta quanto fosse difficile, anche dopo la vittoria, riconoscere un protagonismo femminile così forte e fuori dagli stereotipi.

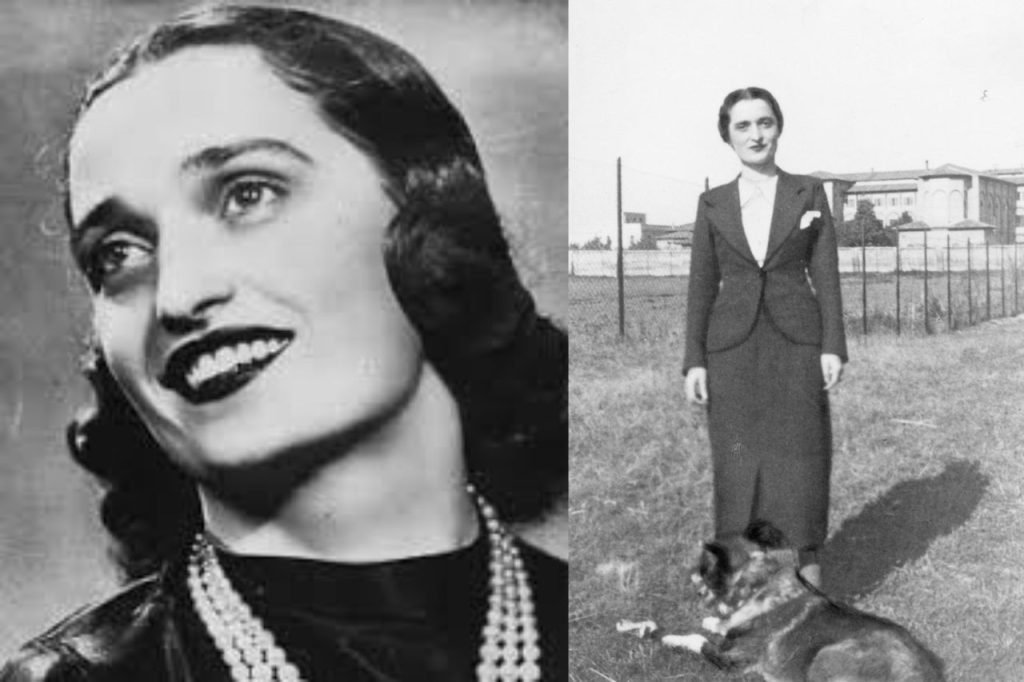

Irma Bandiera: la martire della Resistenza bolognese

Tra le storie più commoventi e simboliche c’è quella di Irma Bandiera, nata a Bologna nel 1915. Dopo l’8 settembre 1943, Irma si unì alla VII Brigata GAP Gianni Garibaldi, diventando una staffetta. Nonostante provenisse da una famiglia borghese e agiata, non esitò a rischiare tutto per la causa partigiana.

Il 7 agosto 1944 fu catturata dalla famigerata banda Carità, una milizia fascista. Subì sette giorni di torture indicibili: fu colpita con bastoni, bruciata con sigarette, accecata. Ma non parlò mai. Non fece il nome di nessuno, non rivelò alcuna informazione.

Il 14 agosto 1944 fu fucilata e lasciata sul marciapiede, con il corpo mutilato, davanti a casa dei suoi genitori. Aveva solo 29 anni.

Oggi una via, una scuola e un murales a Bologna portano il suo nome. Ma per decenni la sua figura è stata ricordata solo localmente, a testimonianza di quanto la memoria delle donne nella Resistenza sia stata spesso relegata al silenzio o al privato.

Tina Anselmi: da staffetta a prima ministra della Repubblica

Un’altra figura chiave della Resistenza e della storia repubblicana è Tina Anselmi. Nata nel 1927 a Castelfranco Veneto, vide impiccare dei partigiani dai nazisti quando aveva appena 17 anni. Fu quello l’evento che la spinse a unirsi al movimento clandestino, diventando staffetta della brigata partigiana “Cesare Battisti”.

Dopo la guerra, Tina non abbandonò la militanza. Si iscrisse alla Democrazia Cristiana e nel 1976 diventò la prima donna a ricoprire il ruolo di ministro in Italia, con la delega al Lavoro, e poi alla Sanità. Promosse la legge sulle pari opportunità e fu a capo della Commissione d’inchiesta sulla Loggia P2. Il suo rigore e il suo impegno politico nascevano da quegli anni giovanili in cui la libertà era una scelta da pagare ogni giorno.

“Fare politica per me ha sempre significato servire il Paese,” disse una volta. E quel servizio cominciò proprio tra le montagne, da ragazza, con il nome di battaglia “Gabriella”.

Perché oggi si parla ancora poco delle donne nella Resistenza?

Secondo il Rapporto Giovani 2024 dell’Istituto Toniolo, solo il 36% degli studenti italiani afferma di aver approfondito a scuola il tema della Resistenza. Una cifra preoccupante, soprattutto se si considera che in Germania oltre l’80% degli studenti studia in modo sistematico la Shoah e la storia del nazismo.

Le donne della Resistenza, poi, sono quasi del tutto assenti nei programmi scolastici. Se compaiono, lo fanno come “staffette” o figure di supporto, raramente come protagoniste. Questo riflette un problema più ampio: la narrazione storica italiana ha per decenni privilegiato una visione maschile della lotta partigiana, relegando le donne a ruoli marginali.

Eppure, molte di loro hanno dimostrato un coraggio fuori dal comune. Hanno sfidato i ruoli imposti, la paura, le minacce. Hanno affrontato torture e morte senza tradire i propri compagni. E dopo la guerra, hanno continuato a battersi per una società più giusta.

Il contributo civile e politico delle donne nel dopoguerra

La Resistenza fu anche un’occasione per molte donne di prendere coscienza della propria forza e del proprio diritto a partecipare alla vita pubblica. Dopo la Liberazione, furono loro a guidare le battaglie per il diritto di voto (ottenuto nel 1946), per l’accesso all’istruzione e per i diritti sul lavoro.

Molte ex partigiane entrarono nei primi governi della Repubblica, fondarono associazioni civili, insegnarono nelle scuole, scrissero memorie. Altre tornarono nell’anonimato, segnate per sempre dalle violenze subite. Ma tutte contribuirono a costruire un’Italia diversa, fondata sulla partecipazione, sull’uguaglianza e sulla libertà.

Celebrare il 25 aprile significa anche fare memoria attiva. E non può esserci memoria completa senza includere le storie, i nomi, le voci delle donne che hanno lottato per la libertà. Troppe sono rimaste senza volto. Troppe sono state dimenticate. Ricordarle non è solo un dovere, ma un atto di giustizia e di verità.

Raccontare la storia delle donne nella Resistenza significa anche offrire alle nuove generazioni modelli di forza, responsabilità, determinazione. Significa insegnare che la democrazia non nasce da sola, ma è figlia del coraggio e del sacrificio di chi ha scelto di opporsi all’oppressione.

In un’epoca in cui la memoria rischia di affievolirsi e il revisionismo prende piede, queste storie ci ricordano che la libertà è sempre una scelta. E che a sceglierla, spesso, sono state donne.