Il 12 dicembre 1969, una bomba esplose nella Banca Nazionale dell’Agricoltura a Milano, in Piazza Fontana. Questo tragico evento, noto come la strage di Piazza Fontana, la madre di tutte le stragi, segnò l’inizio di uno dei periodi più bui della storia italiana, gli “anni di piombo”.

Gli attentati di Milano e Roma

Il 1969 era stato un anno di grandi tensioni in tutta Italia, segnato da piccoli attentati che non avevano causato morti ma avevano alimentato un clima di crescente preoccupazione. Le proteste studentesche, iniziate negli anni precedenti, si erano intensificate, e l’autunno caldo del 1969 vide una forte mobilitazione anche degli operai, che scioperavano per ottenere miglioramenti contrattuali. In questo contesto, la situazione politica era estremamente precaria.

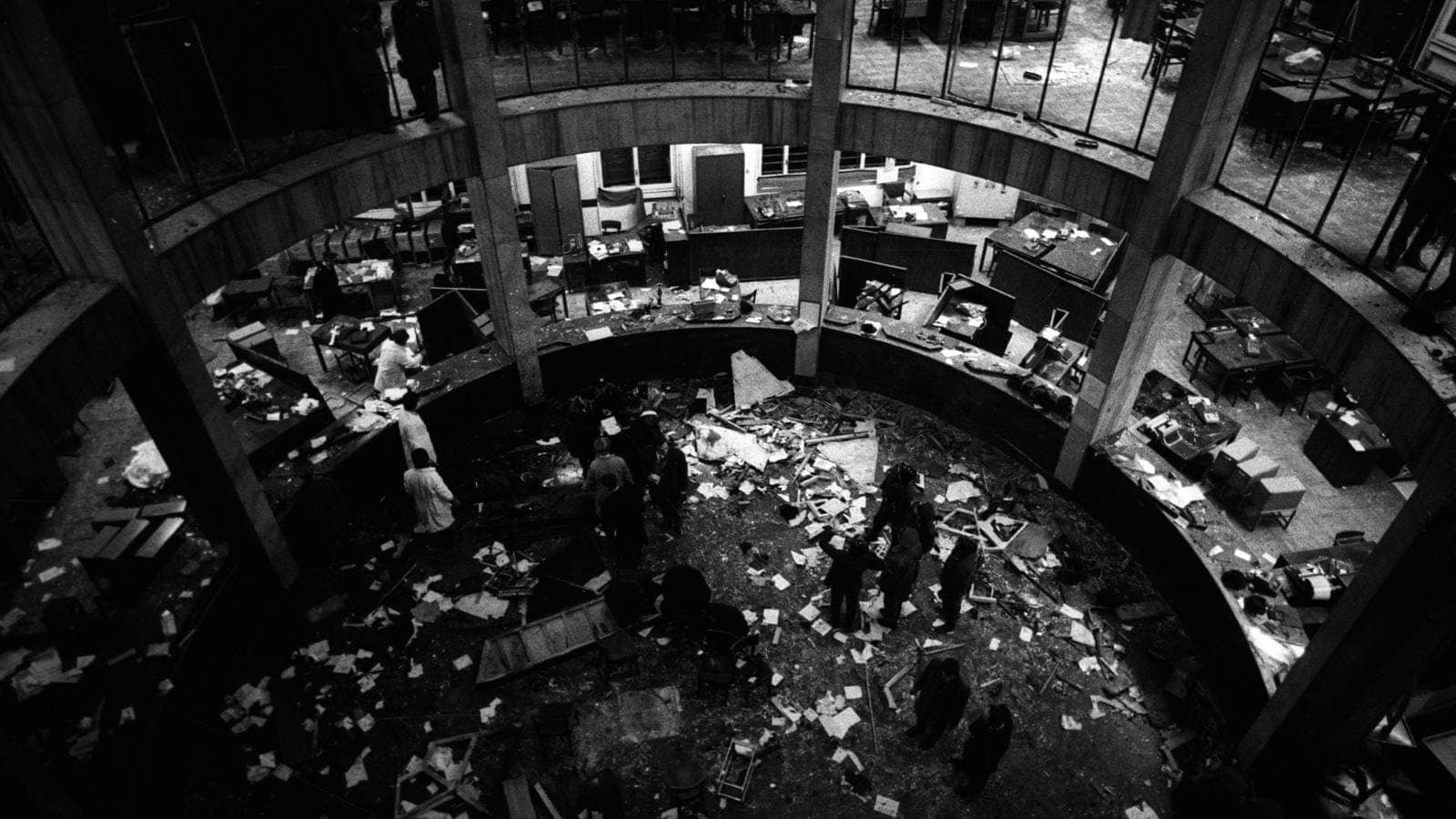

Venerdì 12 dicembre 1969, la filiale della Banca Nazionale dell’Agricoltura in piazza Fontana, Milano, era gremita di clienti, molti dei quali provenienti dalla provincia. Alle 16:30, mentre altre banche chiudevano, nella sede di Piazza Fontana c’erano ancora numerose persone.

Alle 16:37, un ordigno contenente 7 chili di tritolo esplose nel grande salone della banca, caratterizzato dal tetto a cupola. La deflagrazione causò la morte di 17 persone, 13 delle quali morirono sul colpo, e il ferimento di altre 87. La diciassettesima vittima morì l’anno successivo a causa delle complicazioni legate alle ferite riportate nell’attentato.

Nel frattempo, una seconda bomba fu trovata inesplosa nella Banca Commerciale Italiana in piazza della Scala, sempre a Milano. Gli artificieri recuperarono l’ordigno, ma lo fecero brillare la sera stessa, distruggendo così potenziali prove preziose per le indagini.

A Roma, alle 16:55, una terza bomba esplose nel passaggio sotterraneo che collegava le entrate di via Veneto e via di San Basilio della Banca Nazionale del Lavoro. Successivamente, altre due bombe esplosero tra le 17:20 e le 17:30, una davanti all’Altare della Patria e l’altra all’ingresso del Museo Centrale del Risorgimento in piazza Venezia. Gli attentati nella capitale causarono un totale di 16 feriti.

La strage a Milano segnò una svolta storica, rappresentando una sorta di “fine dell’innocenza” per i movimenti giovanili di cambiamento sociale del ’68 e del ’69. Questi movimenti si trovarono improvvisamente di fronte a una risposta violenta e sanguinaria, che avrebbe influenzato gli sviluppi violenti e tumultuosi della vita italiana negli anni successivi.

Le indagini sugli Anarchici e la morte di Pinelli

La sera stessa dell’attacco, circa 150 persone furono fermate e interrogate dalla polizia, tra cui molti giovani con simpatie anarchiche. Tra questi c’era Giuseppe Pinelli, un ferroviere anarchico di 41 anni, che fu trattenuto in questura e sottoposto a un interrogatorio estenuante. Trattenuto negli uffici della questura di Milano per tre giorni senza che gli fosse mossa nessuna accusa specifica e senza che il magistrato ne avesse convalidato il fermo, venne interrogato dal commissario Luigi Calabresi e dai suoi uomini. Il 15 dicembre, l’uomo precipitò dal quarto piano della stanza del commissario. Lasciò una moglie e due figlie piccole che da allora cercano una risposta credibile a ciò che avvenne quella notte nelle stanze del quarto piano di via Fatebenefratelli, sede della Questura centrale.

Il commissario Calabresi fu ucciso anche lui nel maggio del 1972.

I depistaggi e il processo infinito

Il processo per la strage di Piazza Fontana iniziò a Roma il 23 febbraio 1972. Dopo un trasferimento a Milano per questioni di competenza territoriale, il procedimento fu spostato a Catanzaro per ragioni di ordine pubblico e legittimo sospetto. Una serie di rinvii, dovuti all’inclusione di nuovi imputati come Franco Freda e Giovanni Ventura nel 1974, e Guido Giannettini nel 1975, portò a continui ritardi. Alla fine, la Corte d’assise condannò Freda, Ventura e Giannettini all’ergastolo, ritenendoli gli organizzatori della strage, mentre Pietro Valpreda e Mario Merlino furono assolti per insufficienza di prove ma condannati a 4 anni e 6 mesi per associazione a delinquere.

La Corte d’appello successivamente assolse tutti gli imputati dall’accusa principale, mantenendo però le condanne per Valpreda e Merlino, e comminò a Freda e Ventura una pena di 15 anni per altri attentati compiuti a Milano e Padova tra aprile e agosto del 1969. La Cassazione confermò l’assoluzione per Giannettini e ordinò un nuovo processo per gli altri quattro imputati. Il nuovo dibattimento iniziò il 13 dicembre 1984 presso la Corte d’appello di Bari e si concluse il 1º agosto 1985 con l’assoluzione di tutti gli imputati per insufficienza di prove. Il 27 gennaio 1987 la Cassazione rese definitive queste assoluzioni, condannando solo alcuni membri dei servizi segreti italiani, come il generale Gianadelio Maletti e il capitano Antonio Labruna, per depistaggio.

Una nuova istruttoria a Catanzaro portò a processo i neofascisti Stefano Delle Chiaie e Massimiliano Fachini, accusati rispettivamente di essere l’organizzatore e l’esecutore della strage. Il 20 febbraio 1989, entrambi furono assolti per non aver commesso il fatto, con la conferma dell’assoluzione per Delle Chiaie nel processo d’appello del 5 luglio 1991.

Negli anni ’90, l’inchiesta del giudice Guido Salvini portò alla luce nuove rivelazioni, con ipotesi di connessioni con il fallito golpe Borghese e le dichiarazioni di Martino Siciliano e Carlo Digilio, ex membri di Ordine Nuovo, che confessarono il loro coinvolgimento nella preparazione dell’attentato e confermarono le responsabilità di Freda e Ventura. Digilio, in particolare, sostenne che Delfo Zorzi gli aveva confessato di aver piazzato personalmente la bomba. Zorzi, che si era trasferito in Giappone nel 1974 e divenne cittadino giapponese, evitò l’estradizione grazie alla sua nuova cittadinanza.

Il nuovo processo iniziò il 24 febbraio 2000 a Milano. Il 30 giugno 2001, Delfo Zorzi fu condannato all’ergastolo come esecutore della strage, insieme a Carlo Maria Maggi come organizzatore, e Giancarlo Rognoni come basista. Carlo Digilio ottenne la prescrizione del reato grazie al contributo alle indagini, mentre Stefano Tringali fu condannato a tre anni per favoreggiamento. Tuttavia, il 12 marzo 2004, la Corte d’appello annullò gli ergastoli e ridusse la pena di Tringali a un anno, con la Cassazione che confermò la sentenza il 3 maggio 2005, dichiarando prescritto il reato di Tringali. Alla fine del processo, nel maggio 2005, ai parenti delle vittime furono addebitate le spese processuali.

La Cassazione, pur assolvendo gli imputati, confermò che la strage di Piazza Fontana fu opera della cellula eversiva di Ordine Nuovo, guidata da Franco Freda e Giovanni Ventura, che non poterono essere processati nuovamente a causa della sentenza definitiva del 1987. Sebbene gli ordinovisti siano considerati gli ideatori, l’esecutore materiale, colui che piazzò la bomba, non è mai stato identificato a livello giudiziario.

Paolo Emilio Taviani, uno dei più eminenti esponenti della Democrazia Cristiana, più volte ministro degli interni, durante un’audizione alla Commissione parlamentare d’inchiesta sul terrorismo, dichiarò: “Santillo [vice questore] mi disse di essersi convinto che la matrice della bomba di Milano sarebbe stata un gruppo di estrema destra, emarginato dal Movimento sociale e proveniente dal Veneto. Questo gruppo sarebbe stato protetto da uomini del Sid. Aggiunse che tali notizie erano già note alla magistratura: qualcosa del resto era già filtrato sui giornali. Il giorno successivo convocai il capo della polizia Zanda Loy e gli chiesi se confermava il giudizio di Santillo e se concordava con lui che eventuali operazioni di depistaggio fossero state compiute da uomini del Sid”.

La strage di Piazza Fontana rimane uno degli eventi più tragici e controversi della storia italiana, simbolo delle ombre e delle complessità del potere e delle difficoltà nel raggiungere la giustizia.